Posts in Category: お知らせ

【コラム】苔玉に寄せて Vol.118~生活に根付いた園芸文化

酷暑の晩夏から、あっという間に冬の到来です。年末に向かって苔玉も忙しくなります。街中にジングルベルが流れ始める『シクラメン』の季節、そして慌ただしい年末になると、『マツ類、マンリョウ、ヤブコウジ、フクジュソウ』等々の苔玉作で大忙し・・・・・、『モミノキ』に飾り付けたXマスツリー、そして玄関周りには門松・注連縄飾り・・・・・年末・年始の生活空間は花卉園芸で満ち溢れます。

クリスマスには赤い『イチゴ』のXマスケーキ、玄関ドアに飾り付けたフラワーリース、正月は餅に鮮やかな緑色の『ミツバやセリ』をあしらった雑煮、『ニンジン・ダイコン』の紅白のなます、『サトイモ、ゴボウ、マメ類等』の煮物の食文化、蔬菜園芸で賑やかです。

手元でシクラメンの苔玉を作りながら、豊かな園芸文化に包まれた生活を享受していることに、あらためて思いを致しております。生命を維持するために野菜の種を蒔き野菜を収穫した『蔬菜園芸文化』、敷地の一角に果樹を育て、カキ、ウメ、モモ等の果実の美味を知った『果樹園芸文化』・・・・・食を満たすことに始まった『園芸』であったと思われます。食に満たされた先人たちは、ウメ、モモ等の花の美を知った『花卉園芸文化』・・・・・赤、白、紫、ピンク色と、華やかな開花のシクラメンを苔玉に作る中で、毎日の生活のなかでの『園芸文化』に思いを馳せたことでした。

愛好者の私たち、『苔玉』を賭して新しい時代の花卉園芸の一角を伝えて行きたいと願っています。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.70『ゴマを収穫しました』

つくばで食べる・つくる・育てる

10月のテーマ「 ゴマを収穫しました」

こんにちは、くーこです。

1週間前まで半そでを着ていたのに、急に寒くなりましたね。昨日はとうとうホットカーペットの電源を入れました。10月に入ってから、栗を求めて笠間に来る方が増えているそうで、土日は笠間の道の駅前が大渋滞なのだとか。栗おいしいですよね。モンブランも良いのですが、道の駅のフードコートで食べられる栗担々麺が特に好きです。ただ、こちらに住んでいると栗をもらう機会が多いので、あえて笠間まで行くことはこの時期しないです。先日は家の庭(という名の山)から採ってきたと知り合いから5㎏頂き、RICOさん始め何人かの友人に半分配った翌日にお隣さんから3㎏やってきて「これは皮むき大変だなあ」と思っていたら、案の定通っている整形外科の先生に「そろそろ栗くる時期だけど、肩とか手とか気を付けてね。最近、栗むいてから調子悪い患者さん増えてきたから。少しずつだよ」と釘刺されました。茨城あるあるみたいで、ちょっと笑ってしまいました。

![]()

女性が好きな芋・栗・カボチャですが、これに欠かせない脇役が黒ゴマだと思っています。大学芋、炊き込みご飯、きんぴらやバター炒めのアクセントに入れると味が引き立ちますよね。

そんな黒ゴマですが、夏前に夫がどこからか仕入れた情報なのか「ゴマ栽培は儲かるらしいからちょっと育ててみようよ」と先物取引で真っ先に失敗する人の典型例なことを言い出したので、プランターで育ててみることになりました。本当は金ゴマを育てたかったようなのですが、あいにくホームセンターで売り切れていたので、その隣にあった黒ゴマのタネを買ってきて蒔いてみました。通学路の近くの農家さんがゴマを育てていたので、育つこととその後の乾燥の仕方とかはなんとなく分かっていました。が!育つうちに気が付く「なんか違う」感。まず、丈が低すぎる。通常なら150㎝ぐらいに育つところ、うちのは50㎝あるかないか。ひょろっと細いのも気になります。葉っぱもわさわさ生えてないし。やはりプランターで育てたからでしょうか。農家さんのゴマみたいに早めの収穫で干して乾燥させるほどではなかったので、そのまま枯れるまで放置して、実がホウセンカと同じように弾けるので袋をかぶせて刈り取りました。

ゴマの大変なところはここからでした。まずは実からちまちまとタネを外していきます。大量にあるなら叩いて取り出すと良いそうなのですが、異物の処理を考えるとこちらのほうが少量だと効率が良いと判断しました。その後ふるいにかけ、水にさらして、乾燥させて、さらに異物を取り除いていきます。それから焙煎。夫は「これ絶対に儲からないやつじゃん!」と笑いながら作業していましたが、私は計画する前に分かっていましたよ。そんなに頑張ってできた黒ゴマはわずか大さじ1強。

家にあった市販のゴマ塩の黒ゴマと比べてみると、あれ?形と大きさはうちの方が良いかも。ちょっぴり期待しつつ、せっかくなので大学芋にしてみました。新芋は甘みが少ないので普段ならまだやらないのですが、直売所に新品種で収穫直後から寝かさずに甘い「あまはずき」が売っていたのでこちらを使ってみました。ご近所の農研機構が開発したサツマイモなのだそうで、低温糊化性でんぷんを含んでいるため、貯蔵しなくても甘いとのこと。焼き芋やてんぷらに向いているねっとり系です。大学芋のタレはスーパーで売っている小袋タイプなのを使います。お総菜部門でも同じものを使っていると聞いてから、うちはずっとこれです。

お芋をカラリと揚げてタレを絡めて出来上がったら黒ゴマを半分だけまぶして実食。あ、風味強い。ちゃんと黒ゴマ。おいしい!ということで、一応栽培は成功しました。結局残りの黒ゴマも全部かけて食べたので、この1回きりでしたが、なかなか貴重な体験だったと思います。

夫はもう栽培しないと言っていますが、まだまだ種が半分以上残っているので、また来年も蒔くかもしれません。ちなみに、私がはるか昔の社会科の時間に教わったゴマの国内自給率は1~3%ぐらいだった気がするのですが、現在では0.1%未満なんだそうです。理由は収穫や選別に手間がかかり、収益性が低いことが挙げられています。はい、それ体感しました。希少価値があると言うことはそれだけ大変なことなのだなと。それでも栽培自体はとても簡単なので、気になった方はやってみると面白い体験ができると思います。

それではまた9月にお目にかかりましょう。

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】苔玉に寄せて Vol.117~カエデの苔玉

長く続いた酷暑の候が去り、涼しい季節となってきました。秋となってはカエデの『紅葉』、赤や黄色が待ち望まれます。私たちの日本には、秋に紅葉を楽しませてくれる落葉樹木は多数あります。

でも、カエデ類程多数の品種を網羅する種(スペシィズ)は他にありません。苔玉の世界でも『カエデ類』の人気は群を抜きます。

『カエデ類』は江戸時代に多数の品種が作出され、明治、大正、昭和そして今日まで連綿と続いています。江戸・元禄の頃の江戸は、当時としては世界一の花卉園芸文化都市であったと思われ・・・・・カエデ類の愛好栽培が今日に引き継がれている次第です。こうした花卉園芸文化史の流れを、苔玉スタイルで『カエデ類』を体現できることに心ばかりの誇りを思っております。

江戸・元禄時代の花卉園芸文化は徳川将軍家によって支えられ、諸大名は江戸屋敷に優れた庭園を造り、国表に花卉園芸文化を持ち帰り伝えることになったということです。その代表的なものが肥後の国・熊本の大名・細川家であった・・・・・

肥後6花(肥後椿、肥後山茶花、肥後花菖蒲、肥後芍薬、肥後朝顔、肥後芍薬)が、よく知られています。 『カエデ類』の他に、古い江戸の時代に世界一の花卉園芸文化を築いた植物たちを列記します・・・・・

オモト、フクジュソウ、イワヒバ、マツバラン、サクラソウ、ヤブコウジ、マンリョウ、サクラ、等々・・・・・これらの花卉園芸植物を『古典植物』として分類・取り扱っている今日・此の頃です。比較的目立たない、地味な植物たちが多いですネェ!

『古典植物』として取り扱われる一群は、『苔玉』仕立て栽培に馴染む植物たちです。

令和の今日の花卉園芸愛好者の私たち、『苔玉』を賭して新しい時代の花卉園芸の一角を伝えて行きたいと願っています。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.68『 不定期開催・茨城観光旅行記(その1)』

つくばで食べる・つくる・育てる

9月のテーマ「 不定期開催・茨城観光旅行記(その1)」

こんにちは、くーこです。8月から頻繁に水戸まで出かけています。

同じ県内だからそんなに珍しい?と思うかもしれませんが、つくば市から水戸市までは車で下道だと1時間半ぐらいかかるので年に1回行くか行かないかの人が多いのではないでしょうか。今回は資格試験や講習会が県庁所在地のみの開催が多く、しかも公共交通機関を使うととんでもなく時間がかかってしまうことが分かったので私も運転手として同行することに。

となると、5時間ほど現地で時間を潰さなくてはならなくなり、この際なのでお一人様県央観光を何回かに分けてしてみました。生まれて9割茨城に住んでいるのに、結構行ったことがない場所があったり、新しいスポットができていたりして面白かったので、不定期で書いていこうと思います。

![]()

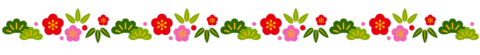

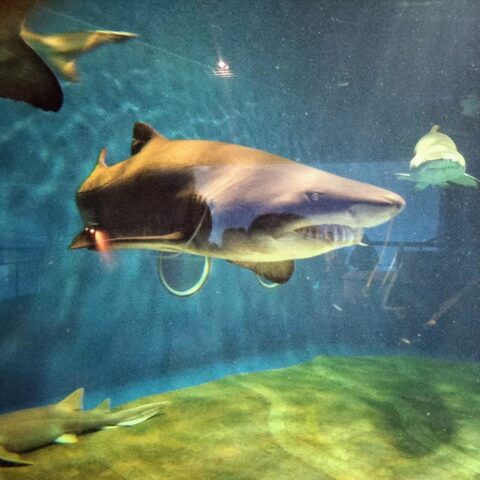

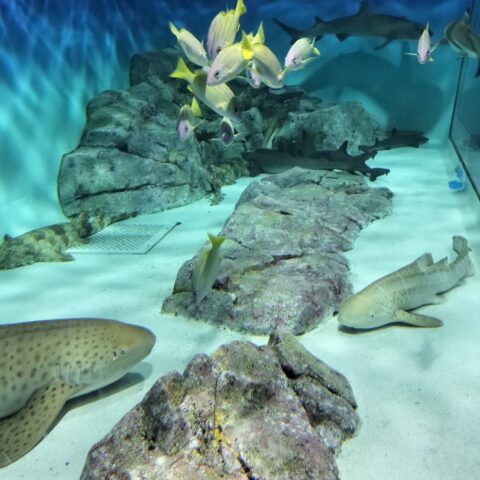

第1回目の観光先に選んだのは、水戸の市街地から車を東に30分走らせて大洗へ。ゆっくり魚が見たいなと思い「アクアワールド・大洗」に向かいました。夏休み後半の平日とは言え混雑を予想して事前にネットでチケットを購入しておいたのですが、駐車場はすんなり入れたものの、やはりチケット売り場は混雑していたのでこの判断は大正解でした。割引もあったので、ネット購入おススメです。

こちらの水族館はイルカショーとアシカショーが一緒に見られることが売りなのですが、今回はサメの展示が目的なのでスキップしました。サメの飼育だけではなく、骨格標本などの研究資料も充実しているのですが、なんせうちの息子はサメが怖くて近寄れず…ゆえに私も見学できていないエリアなのです。サメの飼育種類数日本一なのに見られなかったので、毎度消化不良を起こしていたのですが、たくさんのサメが堪能で来て大満足。シロワニのような大きいサメも良いけれど、ネコザメみたいな小さなサメがかわいいので好きですね。

ほくほくしながら館内ガイドに沿って歩いていると、「真珠取り出し体験」の掲示板があったので立ち寄ってみました。どうやら最近始まったイベントの様で、自分でアコヤ貝を選んでバターナイフで貝を開けて取り出すそうです。体験料1000円で、加工賃は別途かかるとのこと。やってみようかな~と思ったのですが、席がキャッキャウフフしているカップルと楽しそうにアクセサリーパーツを選んでいるファミリーの間しかない…これはお一人様検定3級の私にはキツイので、これはまたの機会にとそっと後にしました。その他にも、エサやり体験やバックヤードツアーなど特別プログラムもあるそうです。毎週土曜日には夜間営業のナイトアクアワールドが開催されているとのことなので、そちらにも行ってみたいですね。

水族館を出た後は、パワースポットで有名らしい「大洗磯前神社」に行ってみました。こちらはお初です。息子に「絶対に行ってみて!」と推されたので寄ってみました。

大己貴命(だいこく様)が祭られている拝殿は緑が清々しい高台にありますが、鳥居は浜辺にあります。「神磯の鳥居」と名前が付いていますが、別名「神界のゲート」とも呼ばれているらしく、特に朝日が鳥居にかかる時間が心も浄化されて強いパワーが授かれるとか。鳥居から細い路地を通って、約90段ある階段をヒイヒイ言いながら登って振り返ると太平洋が見えるのですが、本当に素晴らしい眺めでちょっとだけ疲れが吹き飛んだ気がしました。

せっかくなので本殿にもお参りして、家族の試験合格をお願いしてきました。時間が迫ってきたので行けませんでしたが、隣のひたちなか市には対になる「酒列磯前神社」があり、両方参拝するとよりご利益があるそうなので次回は絶対に寄ってみようと思います。

![]()

お土産を買うなら神社から車で5分ぐらいのところにある魚市場やかねふくの明太子工場でしょうか。うちはいつも明太子工場では出来立ての明太子を買って、イートインコーナーで明太子おにぎりを食べて帰っています。出来立ては本当にスーパーで購入したものとは違うので、機会があればぜひ食べていただきたいです。

今回立ち寄れなかったお店で気になっているのが、ume cafe WAON さんです。全国初の梅専門カフェとのことで、梅を使ったカフェご飯からスイーツまで楽しめるそうです。私は大の梅好きので、このラインナップはたまらないですね。その近くには系列の施設のUme Sonare さんがあり、こちらはオリジナルの梅酒や梅シロップの手作り体験ができるそうですよ。メインストリートから外れた場所にあるのですが、女子旅とかで行くと楽しそうですよね。いや、お一人様でもきっと楽しいはず!先が長いですが2027年には工場見学などができるようになるらしいので、その辺りを狙って行ってみようかと思っています

それではまた9月にお目にかかりましょう。

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】苔玉に寄せて Vol.116~苔玉・植物の組み合わせ

2種類以上の植物を組み合わせて、『寄せ植え苔玉』を作る場合が多々あります。山アジサイ、ケヤキ、サルスベリ、モミジ等の落葉樹木の苔玉造りに当たっては、必ず、玉リュウノヒゲ等の背丈の低い常緑性の草類を『下草』として添植します。

落葉樹木は、晩秋 ~ 冬季の間、紅葉して落葉してしまい、寂しい景観となってしまいます。・・・・・落葉した寂しい冬の間、『玉リュウノヒゲ』は極めて丈夫な植物で、濃緑色で元気、冬の苔玉の根元を賑わしてくれます。『緑』の下草・玉リュウノヒゲが、僅かに生命活動する苔玉景観を演出してくれます。

造園、庭作りで言う『上木』、『下草』の心意気です。

アカマツ、クロマツ等の常緑樹マツ類を苔玉に仕立てる場合、その根元部分に『松ぼっくり(松笠)』と『下草』を添付・添植するなどして、苔玉景観を演出したりします。マツ類は、『松ぼっくり』が発芽してクロマツやアカマツが育った生命の循環を、苔玉界で演出します。

生命の姿、『自然の摂理』を想い描きます。

2~3種類のミニ観葉植物を、寄せ植えにした形状で苔玉に作ったりします。この場合、それぞれの植物たちの背丈比は概ね 7 : 3 : 1 ( 主 : 客 : 控 ) 程度で纏めます。

心は、『生花道』、『花生けの心』です。

私の勝手・気ままに、植物たちを苔玉の姿に衣替え・衣装直しする・・・・・『生花の心』や『庭作りの技』に学び、『大自然界の摂理』を素直に受け入れ・・・・・温故知新、多くの植物たちに学ぶ毎日です。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。