Posts in Category: おうちMossCafe

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.66『苗間違え』

つくばで食べる・つくる・育てる

7月のテーマ「苗間違え」

こんにちは、最近息子のクラスメイトに人間の着ぐるみを着た中身はムーミンママだと思われているくーこです。

人間の着ぐるみって!(笑)昔から、ピカチュウとか二次元のキャラクターに似ているとはよく言われていましたが、さすがに中身が二次元は初めてです。

なんでそんな話になったかというと、給食食べながら「どこの苺ジャムを食べているか?」との話題が出たらしく、息子は「自家製」と答えたとのこと。毎年シーズンになると1年分実家と我が家用に作っておくので、そのように話したのでしょう。「皆びっくりしてた。ママは果物あるとすぐにジャムにしがちだけど、他のおうちはジャム作らないらしいよ」って息子は驚いていたけれど、買う方が普通だよと答えておきました。

そして翌日の帰宅後、「ママ、皆のうちはパンとか手作りしないらしいよ!」とビッグニュースかのごとく話す息子…それが普通だよ。ママもパン屋でバイトしていなかったら一生作らなかったと思うよ?と話をしたのですが、その辺りから何でも作れると勘違いされた私。文学を嗜む子がいたのでしょうね、中身ムーミンママ説が出たようです。ま、お腹の曲線には近しいものを感じていますけどね☆

![]()

特にうらやましがられたのが生地から作るピザだったらしく、食べに行きたいと何人かの友達に言われているそうで「ピザ用トマトの収穫が終わってからかしらね~」と話していました。今年は2株植えているし、結構な収穫を見込んでいたのでキッズたちの胃袋ぐらいはどうにかなるでしょうと考えていました。ところが!成長して実が着きはじめた段階で異変に気が付きます。

「実の形がおかしい…」調理用トマトとして購入した品種は楕円形のはずなのに、まん丸なのです。ここで家庭菜園系のSNSで時々見かける、苗の表示間違えに当たってしまったことに気が付きました。購入したのは確かに同じプレートが付いていましたが、栽培農家さんで間違えてしまうことがあるらしいです。残念ですが、トマトであることには違わないしソースにはできるからと育て続けたところ更なるトラブルが。「実が赤くならない…」。

取り違えられた苗は、まさかの紫色の実がなる品種だったようで、おそらくトスカーナバイオレットというものだと思います。味も少し独特な甘さと酸味です。市場ではブドウのような味わいと言われていて、希少種らしいのです。ただ、この色だとトマトソースには向かなさそうだし、生食するにしてもうちのメンズには「あまり好きな味じゃない」と言われてしまいました。こっちが選んで購入したのなら諦めもつきますが、業者の間違えなので「じゃあどうしろと!」と思わなくもなくて。

![]()

そんな時に、私の中のムーミンママが「サルサソース作って、チキンカツにかけて食べましょ。そうしましょ」と言ってきたので、それなら家で採れた他のミニトマトを混ぜてカラフルにしてしまえば味も気にならないかも!と、冷蔵庫の中にあった、新玉ねぎとピーマンを刻んで、ミニトマトもカットして、レモン汁とオリーブオイルとタバスコふりかけてサルサ作って、チキンカツは麺棒で叩いて薄くした鶏むね肉にマヨネーズ塗ってから、パン粉に庭から採ってきて刻んだパセリと粉チーズ混ぜたものをまぶして揚げ焼きにしてみたところ、夏にピッタリの一品になりました。

サルサソースは白身魚のムニエルとかにも合いそう。これからピンチの時はあわてず騒がず、ムーミンママのマインドで行こうと思います。

それではまた8月にお目にかかりましょう。

![]()

≪ミニトマトのサルサソース≫

・玉ねぎ 1/4個

・ピーマン 1個

・レモン汁 小さじ1

・オリーブオイル 小さじ1

・塩 小さじ1/3

・こしょう、タバスコ 少々

② 玉ねぎとピーマンはみじん切りにする。

玉ねぎの辛みが気になる場合は5分水にさらして水気をよくふき取っておく。

③ ボウルに①②と調味料を入れてよく混ぜたら出来上がり。少し冷蔵庫で休ませておくと味がなじみます。

(調味料は味見して調節してください)

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.65『北信食べ歩きツアーに行ってきました‐後編』

つくばで食べる・つくる・育てる

6月のテーマ「北信食べ歩きツアーに行ってきました‐後編」

今回、ホテルは長野インターそばにある「メルキュール長野松代リゾート&スパ」を1泊朝食付きで前日に予約入れて行ったのですが、大当たりでした。駐車場は無料だし、お部屋からは北アルプスが一望でき、隣には大好きツルヤもありました。

温泉も広くてきれい。なにより、朝食がおいしすぎて食べ過ぎました…

小布施であれこれ食べる予定だったのに、夫婦であれほど「食べ過ぎ厳禁」を合言葉にしていたのに、地元の郷土料理とかスイーツがたくさんあって結局手に取ってしまいました。ここはまた訪れたいホテルです。

このホテルから下道で40分ほど車を走らせると、栗で有名な小布施に着きます。

江戸時代から続く歴史的な街並みが魅力的で、古い蔵や家屋が立ち並びまるでタイムスリップしたかのような気分になります。

栗菓子のお店だけではなく、カフェやショコラティエなどもあり「絶対に食べ歩きしたら楽しいよね!」とおやつの時間に行ってみたいところを探しながら、最初の目的地「北斎館」を目指します。

名前の通り、江戸時代の有名な浮世絵画家である葛飾北斎の作品が展示されている美術館になります。北斎と言えば江戸(東京)のイメージだったのですが、晩年は小布施の豪商である高井鴻山との縁で、何度かこの地を訪れてはしばらく滞在して作品を制作していたようです。

正直、浮世絵にあまり興味はないのですが、せっかくなので寄ってみることにしました。

この時の企画展は「略画 ―はずむ筆、おどる線―」。北斎の絵手本にある単純な絵や、現代にもあるあいうえお絵本みたいなものがあったり、見ていてすごく楽しい気分になる展示でした。

北斎が小布施に来る頃には浮世絵ではなく肉筆画に力を入れていたそうで、上町祭屋台天井絵「男浪図」「女浪図」を手がけ、この美術館に収蔵されています。しかし、この日は鎌倉市の美術館に貸し出し中とのことで複製画だけ見てきました。極彩色豊かで、北斎のイメージがかなり変わったと思いました。美術館が好きであちこち行きますが、ここ最近では一番かもしれないです。

ショップで図録を買った後は、栗のお菓子で有名な「竹風堂 小布施本店」でランチタイムです。お目当ては絶品栗おこわが食べられる「山家定食」。竹籠に入った蒸したての栗おこわに、ニジマスの甘露煮やリンゴジュース、むかごの小鉢や山菜煮物が付いてきます。栗がほんのり甘くて、もち米の塩味とモチモチがとっても良く合います。栗がごろんごろん入っていておいしすぎる!魚の甘露煮は住んでいる土地柄もあって食べる機会も多いのですが、ニジマスはお初です。柔らかく炊かれていて、頭からいけちゃいます。甘すぎず、しょっぱすぎず、絶妙な塩梅でした。煮物もむかごも山菜好きにはたまらないラインナップで、お腹も心も幸せでぱんぱんです。

ショップで図録を買った後は、栗のお菓子で有名な「竹風堂 小布施本店」でランチタイムです。お目当ては絶品栗おこわが食べられる「山家定食」。竹籠に入った蒸したての栗おこわに、ニジマスの甘露煮やリンゴジュース、むかごの小鉢や山菜煮物が付いてきます。栗がほんのり甘くて、もち米の塩味とモチモチがとっても良く合います。栗がごろんごろん入っていておいしすぎる!魚の甘露煮は住んでいる土地柄もあって食べる機会も多いのですが、ニジマスはお初です。柔らかく炊かれていて、頭からいけちゃいます。甘すぎず、しょっぱすぎず、絶妙な塩梅でした。煮物もむかごも山菜好きにはたまらないラインナップで、お腹も心も幸せでぱんぱんです。

あまりにおいしすぎたので、お土産に栗おこわを買って帰ることにしました。配送品は冷凍らしいのですが、お持ち帰りは蒸したてを包んでくれるとのことだったので帰りに寄ることに。

![]() 腹ごなしに栗の小径を通って駐車場に向かい、そこから午後の目的地「曹洞宗 岩松院」へ。

腹ごなしに栗の小径を通って駐車場に向かい、そこから午後の目的地「曹洞宗 岩松院」へ。

俳人の小林一茶や戦国武将・福島正則ゆかりの古寺だそうです。このお寺は当初のスケジュールには入っていなかったのですが、北斎館近くのお土産屋さんのお姉様方に強くお勧めされてやってきました。なんでも「小布施に来たなら、岩松院の北斎の天井画は絶対に見て行って!あと、解説もちゃんと聞いてくるんだよ!」なんだそうです。

そこまで言われたら見に行かないわけにもいきません。

お寺さんに着くと、まずはご本尊にお参りし、北斎が使った顔料の資料を見学したり、一茶の中でも特に有名な「やせ蛙まけるな一茶これにあり」という句を詠んだ蛙合戦の池を眺めていると、お寺の方が天井画の説明をしてくれるので本堂へ一同向かいます。

お寺さんに着くと、まずはご本尊にお参りし、北斎が使った顔料の資料を見学したり、一茶の中でも特に有名な「やせ蛙まけるな一茶これにあり」という句を詠んだ蛙合戦の池を眺めていると、お寺の方が天井画の説明をしてくれるので本堂へ一同向かいます。

本堂天井に描かれているのは葛飾北斎最晩年の大作「八方睨み鳳凰図」。21畳分の天井から鳳凰が一面に翼を広げてこちらを見下ろしています。どこから見てもこちらを睨んでいるように見えるため八方睨みと名付けられたそうですが、ある地点から動くと羽の色が変わったり、北斎の好きだったモチーフの富士山が隠してあったりといろいろ面白い仕掛けがしてあるそうです。

何より驚いたのが、一度も修復することなく色褪せず今ここに存在していることです。1848年に完成したので、かれこれ177年経っていますね。それだけで尊いです。確かにガイドがなければただ「すごーい」って言って終わってしまったかもしれません。

お姉様方には感謝しないと。

![]() 北斎三昧で小布施観光は〆て帰路に。食べ歩きはどうした?って思うかもしれませんが、おこわを食べ過ぎて別腹もどこかへ行ってしまったようなので、またの機会にすることにしました。

北斎三昧で小布施観光は〆て帰路に。食べ歩きはどうした?って思うかもしれませんが、おこわを食べ過ぎて別腹もどこかへ行ってしまったようなので、またの機会にすることにしました。

ただ、やっぱり栗のお菓子はお土産に買って帰ろうということで、小布施スマートIC近くにある「松仙堂」へ。地元の人は栗菓子をここに買いに来るらしいという情報をキャッチしたのですが、農道を通って看板を頼りに行くと民家の敷地内にお店がありました。知らなければ入るのにためらってしまうかもしれないです。こちらのお菓子は自家栽培の栗を使っているそうで、100%小布施栗なんだそう。自宅用に季節限定の水栗ようかんを買ってみましたが、水っぽくなくかつ重くない栗の風味が効いた暑い時期にぴったりなお菓子でした。

今回は初の北信ということで、かなり王道ルートで観光しましたが、まだまだ行ってみたいところがあるので季節が良い時に何度か訪れてみたいなと思いました。今の時期はちょうどアンズや他のフルーツも出始めてきているのでそれを目当てに訪れるのも良いかもしれないですね。

それではまた7月にお目にかかりましょう。

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.64『北信食べ歩きツアーに行ってきました‐前編』

つくばで食べる・つくる・育てる

5月のテーマ「北信食べ歩きツアーに行ってきました‐前編」

こんにちは、くーこです。修学旅行シーズンになりましたね。修学旅行先が急きょ大阪万博になった学校もあるようです。息子の通う学校は当初大阪万博へ行く予定でしたが、1年前に様々な問題がクリアできないとのことで旅行会社から変更を打診されて別の場所になりました。修学旅行で万博に行った友人の子に感想を聞いたところ、混み過ぎてパビリオンは1つしか見られなかったと話していました。「それは残念だったね」と慰めつつ、40年ぐらい前のつくば万博も凄い人だったと記憶しています。自動でエレクトーン(電子ピアノだったかも)を弾くロボットや、巨大な樹のようなトマト、3Dメガネで見るスクリーンとか、度肝を抜かれました。なかなか貴重な体験だったので、自分の子どもにもそのような気分を味合わせてあげたかったなと思ってみたりします。

![]()

閑話休題。息子も4月末に修学旅行へ行くことが決まっていたので、2泊3日のうち2日は私たち夫婦も遊びに行こうってことになり、出発2日前に長野県の北信方面に車を走らせてみようと話がまとまりました。北信とは長野県の北部に位置し、温泉をはじめとした美しい自然と豊かな文化、魅力的な食べ物が多い地域です。まずは「一生に一度は参れ善光寺」とも言われる善光寺へ向かうことに。つくばからだと休憩を2回挟んで善光寺まで4時間ほどで着きました。

枝垂桜が満開で、たくさんの参拝客が訪れていました。仲見世通りをぶらぶらしながら山門を目指します。ところが、おいしそうな誘惑があっちこっちで手招きしています。夫も「小腹すいちゃったし、腹ごしらえしてからお参りしよう」と言い出しました。ひとまずしょっぱい系のものをそれぞれ買ってシェアすることに。私は定番中の定番、おやきの「いろは堂」で季節限定のあざみを選びました。春ならではの山菜で、ほろ苦い味がとってもおいしかったです。夫はおせんべいの専門店「天草屋」で串ぬれおかきの七味マヨネーズ味を買っていました。七味は信州土産で有名な八幡屋礒五郎のものだそうです。出来立てのぬれおかきを食べたのは初めてですが、あと3本は余裕で食べられそうなお味でした。お店の目の前には和テイストな佇まいのスタバもあり、善光寺にたどり着くまで1時間かかってしまいました。

善光寺には絶対秘仏であり、日本最古と伝わる一光三尊阿弥陀如来がご本尊です。こちらを見ることはできないのですが、本堂自体が国宝でありそれ以外にも多くの文化財を有しています。最初にくぐる仁王門には、あの高村光雲と米原雲海が制作した仁王像が出迎えるようにおさめられています。一般的な配置と逆配置なんだそう。凄い迫力だ~と、完全にお上りさんで山門を抜けて本堂へ。「びんずるさん」と親しまれているびんずる尊者像がお出迎えしてくれます。触ると病気が治るそうなので、腰や首回りを近くにいたお姉さま方と談笑しながら撫でまくりました。その後、外陣の閻魔像や浄玻璃の鏡を見て内陣でお参りをしました。ここに来たら是非やってみたかった御戒壇巡をしてみたのですが、「極楽の錠前」は触れたもののその直後にひどい頭痛と吐き気に襲われてヘロヘロになりながら外に出ました。外に出たらすっと痛みが引いてしまったので、もしかしたら私は極楽浄土に行けないのかもと凹みました。

ま、そんなこと考えても仕方ないので行きに目を付けていた「信州りんご菓子工房 BENI-BENI」で焼き立てのアップルパイとそのお隣にある「おいも日和」でアイス付き蜜大学芋をいただきました。すっごくおいしい!!やっぱり甘いものって癒されるよね。と、既に先ほどの出来事は忘却の彼方へピューっと飛んでいきました。

この辺りには40件近くの宿坊があり、私がリハビリでお世話になっている長野出身の先生が「泊まるなら絶対に宿坊がおススメだよ!」と言っていました。食べたりないので次は宿坊に泊まりたいと思いながら、次の目的地である戸隠へ。

まだ雪が残る山道をどんどん走って名物のお蕎麦を食べに行きます。

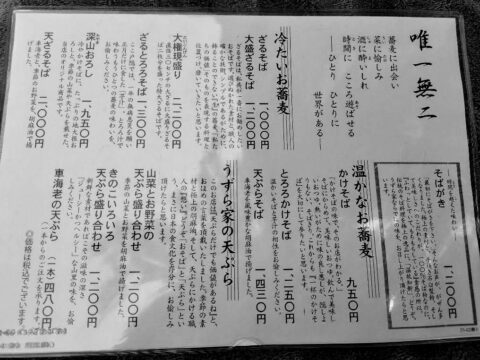

行き当たりばったり旅なのでグーグルマップを頼りに、山菜の天ぷらがおいしそうだった「うずら屋」へ行ってみることにしました。昼時を少し外れた時間だったので30分も待たずに入ることができました。蕎麦は細めでのど越しが良く、山菜の天ぷらはゴマ油で揚げてあるそうですが風味が最高でペロリでした。

ふきのとうってあんなにおいしかったのね。なにより、あれほどの人気店なのに接客も素晴らしかった。いや、だから人気店なのかも。お値段高めと口コミには書いてありましたが、あのクオリティーとホスピタリティーでむしろお安いと感じました。

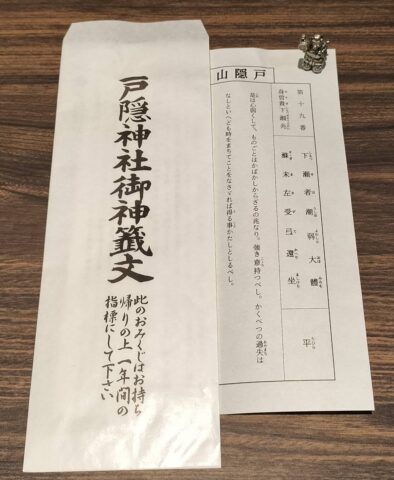

その後は気分よく戸隠神社の中社にお参りへ。ここは有名な神話天照大神が天岩戸にお隠れになった時、岩戸神楽を創案し、岩戸を開くきっかけを作られた神様である天八意思兼命が祭られています。こちらには御祈祷おみくじというものがあり、社務所で生まれた年と性別を巫女さんに伝えると奥で神主さんが祝詞を唱えながら引いてくれます。

渡されたおみくじは結構な大きさで、お手紙のようです。私に渡されたものを見てみると「平」と書いてありました。夫は「吉」。「平なんて見たことないね」って調べてみると、「平」とは吉と凶の間で、現状維持で穏やかな状況にあるのだとか。ま、なかなか厳しいこと書かれているけどね☆ただ、全体の2%しか「平」は無いらしく、レアアイテムらしいです。なので、大切におうちに持って帰って、この1年の指標にしようと思います。

戸隠神社は他にも奥の院や宝光院など五社から成り立っていますが、これ以上はお参りせずなんとなくホテルにチェックインしようか?ってことになり、一路長野市内へ。その10分後、あれだけ青空だったのに雨が結構な両降ってきてびっくりしました。そんなことある?!って夫婦で驚きつつ、パワースポットだしあるかもね?と頷きながらホテルに向かう私たちなのでした。(後半へ続く)

それではまた6月にお目にかかりましょう。

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.63『ミニトマトを植えました』

つくばで食べる・つくる・育てる

4月のテーマ「ミニトマトを植えました」

こんにちは、くーこです。こちらは数日前から初夏を思わせるような気温が続いています。今年もどうやら春は一瞬で通り過ぎるようです。

そして、夜の気温が10℃を下回らなくなったタイミングで家庭菜園に苗を植えつけました。昨年夏の家庭菜園が作付けの遅れと酷暑のため大失敗に終わり、今年は早めの作付けをして酷暑を避ける作戦です。

植えたのは、家庭菜園コーナーには思い切って4株のミニトマトのみ。プランターにフルーツほおずきとパセリとバジルを植えました。

というのも、昨年試しに育ててみた調理用ミニトマトがとってもおいしくて、ピザソースやパスタソースに大活躍してくれました。なので、今年は2株に増産して1年分とまではいかなくても、半年分ぐらいのトマトソースを作れるぐらい収穫したいなって思っています。残り2株は「プチぷよイエロー」と「ハニーキャンディー」どちらもフルーツミニトマトです。

こちらは庭仕事を趣味としている私の父が初めて家庭菜園にチャレンジしたいということで、同じものを父娘で育ててアドバイスをしてほしいとのことで植えたものです。苗はいつも花苗でお世話になっている国華園さんの通販カタログで選んで送ってもらいました。私としては、初めてだしその辺のホームセンターで育てやすそうな接ぎ木苗買って育ててみたら?と助言したのですが、せっかくだからスーパーに売ってないものを育ててみたいそうです。確かに、国華園さんのカタログみると、トマトだけでいったい何種類あるの?!ってぐらい種類もカラーも豊富です。見ているだけでも楽しい!そんな中から選んだのが上記2種類なのですが、プチぷよトマトは自家受粉が難しい・皮が薄いため破裂しやすい等とミニトマトの中では栽培するのが難しい品種になります。味は皮が限りなく薄く濃い味で、時々地場野菜売り場で見かけると必ず買うぐらいおいしいです。ただ、黄色のトマトは見たことがありません。調べてみると、レアすぎて高級百貨店でたまに売られているぐらいなんだとか。お金の臭いがしてくるので、かなりやる気が出てきました!(そしていつも失敗する)ハニーキャンディーは逆に育てやすい品種で、採れ高が期待できる苗です。プチぷよが失敗してもこっちはおそらく普通に収穫できるはず。やっぱりたくさんとれた方がやりがい出ますよね。

そんなこんなで父にミニトマト栽培についてレクチャーしていたら、たまたま遊びに来ていた小学5年生の姪が「私も苗選んで育ててみたいな~」と言い出したので、3人で育ててLINEで観察した様子を報告しあうことになりました。ちなみに姪は「フルーツより甘く、たくさん穫れる あま娘」を選んだようです。味も量も選んだあたりが彼女らしいなと思いました。父も孫とやり取りができて楽しそうです。

また、今年は苗だけではなく支柱にもこだわりました。何年もミニトマトを栽培して思ったのが、支柱で育てやすさが違うということです。最初は100均で買った普通の支柱に1本仕立てにして、その後たくさん収穫したくて2本仕立てをネットに這わせてみたり、行灯仕立てにしてみたりと、いろいろやってみました。が、2本仕立ては管理が私にとっては難しく最終的にはボサボサになるので、今年は初心に戻って1本仕立てにしていきます。欲張りくーこは卒業しました!

そして今回購入したのは「らせん支柱」です。農業系ユーチューバーさんがこぞって推す支柱です。なんでも、最初の段階で支柱に誘引してとめておけば勝手に絡んでくれるらしく、その後の誘引がいらないそうです。過去に誘引に失敗して茎を折ってしまったり、正しい茎を誘引し忘れたりしたので、神アイテムです。ただ、シルバーの支柱を買ってしまったので、苗が小さいうちは何かと交信している怪しいオブジェみたいに見えますね。家庭菜園の神様、たくさん収穫できますように!おねがいします!!とらせん支柱に向かってお願いしちゃいました。花も既についてきているので、今後が楽しみです。

それではまた5月にお目にかかりましょう。

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.62『桜を味わおう』

つくばで食べる・つくる・育てる

3月のテーマ「桜を味わおう」

こんにちは、くーこです。3月に入り、急に暖かくなったかと思ったら、今度は急に寒くなり、雹や雪がこちらは降ったりしています。もうすぐ春分の日ですが、今年は梅の開花も遅かったのか14日の時点で水戸の偕楽園は満開でしたよ。普段だと、もう終わりかけなんですけど今年の春はゆっくりとやってくるようです。

となると、桜も開花するのも遅くなりそうですね。いつもだと春分の日を境に桜の開花宣言を聞いてお花見の予定を立てたり、入学式に間に合うのかどうかそわそわしたりするのですが、今年はまだ気配がありません。なので、一足先に桜にちなんだものを食べて開花を待ってみようと思うのです。

桜と言えば今でこそソメイヨシノですが、昔はヤマザクラでした。その美しさは観る人の心を捉え、古くから多くの歌や物語に詠まれてきました。しかし、桜は観賞するだけでなく、食文化においても重要な役割を果たしてきたことを知っていますか?

桜を食として楽しむ文化の起源は、平安時代に遡ると言われています。当時、貴族たちは桜の花を塩漬けにして保存し、お祝いの席などで桜湯として楽しんでいました。また、桜の葉も香りが良いことから、食材を包むのに利用されていたと考えられています。桜湯は現在でもお祝いの席で出されることが良くありますよね。私も最近では来賓で出席した小学校で待ち時間に桜湯を出していただき、その華やかな香りが祝典にピッタリだなと思いました。葉の塩漬けは桜餅ですよね。葉の香りが和菓子に移り、春の訪れを感じさせてくれます。私は葉と一緒に食べる派です。甘塩っぱいのが良きです。桜餅が作られたのは江戸時代と言われていて、それまで貴族の間でのみ食されていた文化が庶民にまで広がったと言われています。この時代には、桜の花や葉を使った様々な加工食品が開発され、食卓を彩るようになりました。

このように、桜を食す文化が発展した背景には、日本人の自然に対する畏敬の念と、季節の移り変わりを大切にする心が深く関わっているように感じます。桜は春の訪れを告げる象徴的な花であり、その儚くも美しい姿が日本人の美意識に深く根付いるからではないでしょうか?

そして、日本人は古くから自然の恵みを食卓に取り入れ、季節の移り変わりを五感で楽しむことを大切にしてきました。桜を食す文化は、その表れの一つと言えるでしょう。

驚くのは桜の葉には「クマリン」という成分が含まれていて、これが良い香りのする元なのですが、抗酸化作用や抗菌作用があり美容効果もあることです。昔の人がこれを無意識にやっていたとは日本人の食に対する貪欲さってすごいですよね。ただ、このクマリンは摂取しすぎると肝機能障害が出る毒性も併せ持っているのだとか。普通に楽しむ分には全く問題ないので、適度に楽しみたいですね。

最近はこの時期になるとお菓子メーカーからも期間限定で桜味が出たり、製菓材料店でも桜餡や桜パウダー、桜シロップなど手に入りやすくなりました。SNSでもパウダーや餡を使ってロールケーキやシフォンケーキを焼いている投稿も目にします。和の食材を洋菓子に使うのが大好きなので常にチェックしていますが、どうやらそれは日本だけではなく世界中からも注目されているようで、桜を使った食品や飲料が人気を集めているそうです。

その中でも私のおすすめは、やはり桜餅ですね。その中でも道明寺が大好きなんです。こちらの和菓子屋さんではあまり見かけないのですが、見かけたら即買いします。関東風の桜餅もモチっとしていて好きなので、両方あればもちろん両方買います。

皆さんも春を待ちながら桜の恵みを味わってみてはいかがでしょうか?

それではまた4月にお目にかかりましょう。

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。