Posts in Category: おうちMossCafe

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.61『ぶんぶんチョッパー買いました』

つくばで食べる・つくる・育てる

2月のテーマ「ぶんぶんチョッパー買いました」

こんにちは、息子がバレンタインデーにもらってきたハートのチョコを食べようとして怒られたくーこです。

たくさんあったので、1個ちょうだいとおねだりしたら「ふざけるのも大概にして!」とプンスコされました。もらったお菓子をどれもおいしいと言いながら大切に食べていたのを見て、『乙女心を大切にできる男子になったのね』と、ちょっぴり安心したのは内緒です。(全部友チョコだけど)

![]()

先日ニトリでぶんぶんチョッパーを購入しました。買う予定は全くなく、別の物を調達するためにお店へ行ったのですが、新生活が始まる時期に合わせて便利調理グッズのコーナーが設けられていて、まんまとカゴにINしてしまったわけです。

実は出産してからフードプロセッサーが欲しくて探していました。ただ、私は洗い物が大っ嫌いなので食洗器対応のを希望していて、当時はほとんどなかったか高価だったかで断念してしまいました。それからもイギリスの料理家であるジェイミー・オリバーがフードプロセッサーを駆使して短時間で料理をする番組を見ながら「洗い物が増えるぐらいなら、包丁とまな板でがんばる!」で、いまここです。調理家電が多すぎてキッチンに置き場もなかったですしね。少し前からSNSでぶんぶんチョッパーの存在は知っていましたが、容量小さいし、洗い物のこと考えたら包丁の方が早いなと思っていました。ところが、ニトリのぶんぶんチョッパーは大きい!玉ねぎ1個分は余裕で入ります。(ちなみに購入したのはMサイズ)なにより、全てのパーツが食洗器対応というのが素晴らしい!!それなのに1000円しないとか、さすがお値段以上だなって感心してしまいました。(決してニトリの回し者ではないです)

気になる使い勝手ですが…もっと早く出会いたかった!こんなに楽になるとは。いつもは30分かかる餃子のタネ作りも10分でできちゃったし、何よりキッチンが汚れないのが良いですね。みじん切りやるとどうしても跳びはねたりするので。今までならなるべく避けていたみじん切り料理も、ぶんぶんするのが楽しすぎていろいろ料理しています。それでいろいろ分かってきたのですが、タコスに入れるタコミートには玉ねぎのみじん切りの他にエリンギとしめじもみじん切りにしていれているのですが、キノコは問題なく切れました。つくね作る時に重宝しそうな気がします。唐揚げのサイトメニューで我が家鉄板のコールスローも10分程で完成。

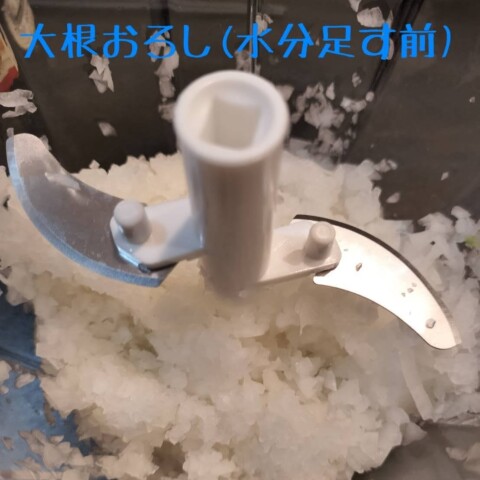

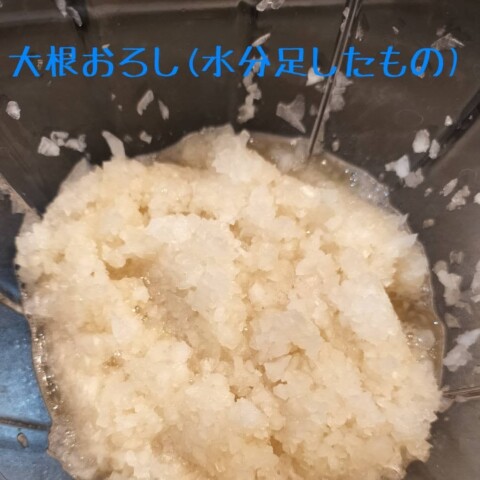

包丁で切った方が細かく口当たりも良いですが、これはこれでありでした。賛否両論だったのが大根おろしです。水分が出ないし、辛くならないのですが、鬼おろしぽい仕上がりなんですよね。ザクザクしている感じです。

試しに水分をほんの少し入れてぶんぶんしたところ、おろし餅や和風パスタなんかに使うには良さそうなものができました。ただ、鬼おろし感は否めません。薬味としてはやはり普通に下したものが良いと言われましたね。ペーストにもできると説明書には書いてありましたが、水分を足すか素材を加熱して柔らかくしてからにするか、ちょっと工夫はしないといけなさそうです。

とは言え、今年の我が家ベストバイに絶対ノミネートされる商品です。壊れてもまた買うでしょう。もう離れられないです。

![]()

≪コールスロー≫

・玉ねぎ 1/4個

・セロリ 1/2本

・人参 1/3本

☆マヨネーズ 大さじ5~6

☆粒マスタード 小さじ2

☆酢 小さじ1~2

☆砂糖 2つまみ

・塩 こしょう 少々

② ☆を全部合わせたら、①を加えてよく混ぜる

③ キャベツ、セロリ、人参もみじん切りにしたら②に加えてよく混ぜる

④ 味がぼんやりしていたら塩こしょうで味を調える

⑤ 30分ぐらい冷蔵庫で休ませて、味がなじんだらできあがり

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.60『バレンタインデー、何作る?』

つくばで食べる・つくる・育てる

1月のテーマ「バレンタインデー、何作る?」

こんにちは、くーこです。

なんと、先日activenoteが10周年を迎えました!おめでとうございます!!

起業して10年、会社を運営し続けることは並大抵なことじゃないと思います。これも、人とのご縁を大切にしてきたRICOさん達だからできたこと。そして私もそのひとりでいられてとてもうれしいです。これからもどうぞよろしくお願いしますね。

![]()

さて冬休みが終わり、登校が始まったとたん恐怖のバレンタインデーの話題が息子の口から飛び出しました。このコラムでも話したかもしれませんが、息子はスイーツ男子でお菓子も作ります。それもあって、去年はクラスメイトで同じ部活の女の子たちとバレンタインデーに手作りお菓子を交換しようってことでマドレーヌを作って持っていきましたが、結局欲しい女子が増えてクッキーを焼き、なぜかホワイトデーも催促されてブラウニーを焼き…それを知った校長先生にも「欲しいな~」と言われて持っていきました。今年も去年の再来かと思うと本当に震えます。

というのも、作るのは息子ですが、その息子が作りやすくてかつおいしいお菓子のレシピを教えるのは私です。そして、贈る人数が増えると苦手な食材が複数出てくるので、いろいろな縛りが発生します。今回は、バナナとホワイトチョコは抜いて、常温でも悪くならないお菓子。できればフルーツ系の焼き菓子がいいな。だそうです。

![]()

面倒くさがりな母なので「マドレーヌでいいじゃん、去年も好評だったし。簡単だし」と言ったら「別なものがいい。芸がない」と言われ、「クッキー3種類ぐらい作って詰めたら?」と言ったら「クッキーは絶対女子の誰かが作るから避けたい」と言われ、「カステラは?一度にたくさんできるし、おいしいよ?」と言ったら「んー、地味?」と言われてちょっとイラっとしてしまい…(苦笑)

そんな相談を受けてから、レシピサイトをのぞいたりレシピ本を読んだりしていましたが、息子から「この間食事会に持って行ったジャムケーキ食べたいって」と言われたのでそれを作ることにしました。ちなみに食事会とは、校長先生と年1回給食を校長室で食べるイベントです。8人ぐらいのグループで楽しくお話しながら会食するのですが、何回かケーキやパンを校長先生にプレゼントしている間柄なので、その日もケーキを作って保存容器に切り分けて持っていきました。好評だったと話は聞いていたので、そこから出たのかな?

ジャムケーキとはパウンドケーキ生地にジャムを混ぜ込んだもので、簡単にフルーツのフレーバーが付けられるのと、ジャムの保水効果があるのでしっとりとしたケーキが作れます。個人的に好きなのは柑橘系のジャムを混ぜたものですが、生地の半分にベリー系のジャムを混ぜてマーブル模様にしてもかわいいのです。「アイシングしておめかししたらかわいいよね?」という息子。そんな君が一番かわいいよと、内心思いつつアイディアを練ります。パウンド型で焼いて切り分けても良いけれど、マフィン型の底にオレンジの輪切りをあしらってアップサイドダウン風でもかわいいなとか。どうせ作るなら、心躍るお菓子にしたいですよね。

そういえば、去年も女子達に「○○(息子)に女子力負けた!くやしい!!」とかあれこれ言われながらも「バレンタインに男子からもらえるのっていいよね」と言っていたそうなので、息子には頑張って作ってもらおうと思います。

それではまた来月にお目にかかりましょう。

![]()

≪ジャムケーキ≫

☆ベーキングパウダー 小さじ1

☆アーモンドプードル 30g

・グラニュー糖 110g

・無塩バター 100g

・卵 3個

・ジャム 90g

・はちみつ 10g

・☆をあわせてふるっておく。

・オーブンを170℃で予熱しておく。

① ボウルにバターを入れてクリーム状になるまでヘラで混ぜる

② グラニュー糖を3回に分けて入れながら泡立て器で白っぽくなるまでよく混ぜる

③ 溶いた卵を少しずつ入れて、その都度よく混ぜる(分離させないため)

④ ジャムとはちみつを加えてなじむまで混ぜる

⑤ ☆を入れて粉気が無くなるまでヘラで切るように混ぜる

⑥ 型に流し入れたら表面をならして、170℃で50分前後焼く(型が小さい場合40分ぐらい。様子を見ながら焼いてください)

⑦ 粗熱を取ったら、ラップを巻いて1日寝かして完成。お好みでアイシングかけたりしてください

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.59『 おでん雑感』

つくばで食べる・つくる・育てる

12月のテーマ「おでん雑感」

こんにちは、くーこです。こちらも12月に入りぐっと冷え込んでまいりました。そうなると、家族からおでんコールがあがります。寒い外から帰ってきて、熱々のおでんとコーラが至福なんだそうです(我が家は全員アルコールが苦手)。えぇ、その気持ちは分かります。分かります…

ただですね、料理するのが好きな私の中で、できればあまり作りたくない料理ベスト5に入るぐらい避けたい料理だったりするのです。

理由その①

材料費が高い。練り物が良い感じに食費を上げてくれちゃいますよね。うちの場合、ごぼう巻きはマストで3パックは絶対入れてほしいと言われ、これだけで600円…。なんだかんだで、普段の食費の倍はかかってしまうかも。

理由その②

野菜が少ない。野菜はたっぷり摂りたい派ですが、おでんに入れる野菜って大根ぐらいですよね。一度トマトを入れたことがあったのですが、全部がトマト味になってしまったので、それ以降は無しになりました。

理由その③

ものすごーく手間ひまがかかる。これが一番の理由なのですが、おでんって時間をかけて作る料理なのです。本気で作ると朝すぐに調理を始めて、鍋に火をかけたり消したりすること数回。あっという間に夕方に。なので、本当に何も用事がない日ではないと作れないです。

と、いろいろ理由を書いてみましたが、冬の間に2回ぐらいはおでん祭りを開催しています。その時は一度にたくさん仕込んだ方がおいしいので、寸胴鍋に2日は楽しめる量を作ります。そのためのおでん汁はだいたい5~8Lぐらい。市販の汁を使っても良いのですが、鍋に水入れて鶏手羽と出汁パックを6個ぐらい入れて塩とオイスターソースを適当に入れたもので煮ています(練り物から塩分が出るので、ちょっと薄いぐらいがちょうど良いです)。出汁パックは取り出さずに、そのまま具材と一緒に煮てしまいます。

そして、野菜が少ない問題ですが、今回家にあった里芋と蓮根を入れてみたらこれが大正解!蓮根は繊維に沿って縦切りにしたサクサクした歯ざわりを楽しめるものと、繊維に垂直に厚めに切ってほくほく感が出るようにした半月切りのものを2種類用意してみました。里芋は皮を剥いて適当な大きさに切っておきます。両方とも水から15分ぐらい下茹でしてから鍋に入れます。

大根も米のとぎ汁で下茹でしておきます。こんにゃくは隠し包丁を入れてアク抜き済みでも下茹ですると臭いが汁に移らなくて良い気がします。練り物は揚げてあるものは熱湯をかけて油分を流してから入れてあげましょう。ここまでやったら、鍋を火にかけて弱火で30分煮たら火を止めて冷めたらまた30分煮て…を数回繰り返します。この時、絶対に鍋に蓋をしてはいけません。沸騰もNGです。マンガ「天体戦士サンレッド」に登場する(一応)悪役で、私が敬愛しているバンプ将軍が「汁が濁るから絶対にダメ!冷める間に味がしみこむからね」って言っているので、これを忠実に守ります。

コトコト煮込んだら、食べる30分前にちくわぶと餅巾着とはんぺんを入れて、弱火で煮たらできあがりです。

じゅわっじゅわに染みた具に和がらしを付けて食べるのも良いですが、田楽のように甘味噌をつけて食べるのも好きです。今の時期だと柚子を散らしてもおいしいですね。

ただ、白いご飯のおかずにならないって言われることもあるおでん。これだけ手が込んでいるのにおかずにならないと言われるのは悲しいので、私は毎回茶飯をお供に出しています。お米に醤油とお酒を入れて炊いたご飯なのですが、これがおでんに合うのです。そのまま食べるのも良いですが、お酒と一緒に楽しむ方は〆として茶飯におでん汁をかけてお茶漬け風がおススメです。出汁がすごく効いているので楽しまないのはもったいないですよ。我が家ではこのお茶漬けがポーションと呼ばれているぐらい人気だったりします。

おでんは作るまでが大変ですが、たくさん作ってしまえば食べ終わるまでは楽できます。汁さえあれば、具を足してエンドレスに楽しめます。大みそかに作っておけば、お正月何も作らなくて済むかも?

![]()

今年も1年ありがとうございました。皆様良いお年をお迎えください。

また来年、お目にかかりましょう。

≪茶飯≫

☆醤油 大さじ2と1/2

☆酒 大さじ2

② 炊飯釜に①と☆を入れて、水を3合分のメモリまで入れたらよく混ぜる

③ 普通モードで炊飯したらできあがり

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.58『 その食べ物ホンモノですか?』

つくばで食べる・つくる・育てる

11月のテーマ「その食べ物ホンモノですか?」

こんにちは、くーこです。

みなさんはSNSやっていますか?投稿はしなくても、見ている人がほとんどではないでしょうか?私もその一人なのですが最近ちょっぴり気になる投稿があります。

それはバターに関するものだったのですが、マーガリンに引き続きバターも選ばないと摂取するのは危険って書いてありました。よくよく読んでみると、ツッコミどころ満載でホルモン剤使用しているから危険→日本の畜産業界では治療目的以外では使用されていない、遺伝子組み換えの餌を用いているから危険→農林水産省での安全審査を飼料だけでなく食品としても受けている…と、こんなこと書いて大丈夫なんだろうか?と書いた人を逆に心配してしまいました。安全って言ってるグラスフェッドバターだって乾燥した草を与えても名乗れちゃうんだけどなぁ…疑いだしたらきりがないです。

![]()

が、本当に最近こんな投稿が多いのです。もうひとつあげるとすると醤油です。「脱脂加工大豆を使った醤油はニセモノ」らしいです。丸大豆使って、小麦と塩と水で仕込んだ醤油こそ本物だしおいしい!のだそうですが、3年間息子の自由研究で醤油を一家総出で研究した結果を踏まえてこう言います。「好きなの使えばいいと思うよ」です。丸大豆使って本醸造で醤油を作ってもガラス容器で作れば常在菌がいないのでおいしい醤油はできません(自家製醤油、正直微妙でした)。木樽と本醸造で作った醤油はどれもおいしいけれど、値段が高くて煮物とかには躊躇します。うちにも数本小瓶で置いてありますが、お刺身や冷ややっこなど素材の良さを引き立たせる調味料としての立ち位置です。北陸や九州でよく使われる甘醤油はそれこそ老舗の醸造所でも脱脂加工大豆や添加物が使われています。ただ、脱脂加工大豆って悪じゃないのですよ。大豆のしぼりカスって言われていますけど、国内の大豆需要の75%が大豆油目的でそのまま産廃になるより余程SDGSだと思いませんか?それに油分が無くなることで生産効率の良く旨味の高い醤油が作れるそうです。遺伝子組み換え大豆も大手メーカーでは一般的な醤油に関しては使っていないと公表していますしね(それを信じるかどうかは個人によるでしょうが)。息子も自由研究で「こんなに手間暇とお金がかかる醤油を気軽に使えるようにしてくれた企業努力は本当にすごい!」って書いていましたが、本当にそうだと思います。

自家製の醤油

そんな記事を複数目にしたので今回いろいろ調べたのですが、やはりその様な内容を信じてしまう人がある一定数いるらしく、風評被害を受けた酪農家さんや企業はたくさんいるようです。

なので、受け手側は真に受けずに自分できちんと調べて欲しいなと思います。その上で自分が良いと思ったものを信じればよいのではないかと。私も食に関しては「なるべく地産地消」をマイルールにしていますし、使うスーパーとか、地場野菜の生産者さんも決まっていたりします。よくよく見れば、調味料もここのじゃないと!って物もほとんどです。だから自分が好きなものは人にもオススメしたくなるのも分かりますが、その時はやさしい言葉でお願いしたいですね。人目を集めるためだけに過激な言葉を使うことは避けていただきたいです。どの商品でも買うには何かしらの理由があるでしょう。あなたにとってそれが「ニセモノ」であったとしても、誰かにとっては「ホンモノ」であると私は思っているので、そこを否定しないでくれると平和に過ごせる気がします。

ということで、私はマーガリンもバターも大手メーカーの醤油も地元の醸造所の醤油もおいしくいただきます!おいしいは正義!!です。それだけで十分じゃないですか?

それではみなさん、来月もお目にかかりましょう。

秋の風景~車窓から

秋の風景~干し柿

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.57『 秋の手仕事・栗』

つくばで食べる・つくる・育てる

10月のテーマ「秋の手仕事・栗」

こんにちは、くーこです。ようやく秋がやってきましたね。今音楽の秋を堪能中です。最近、クラシックギターの曲が突然好きになり、その最中にペンギン・カフェ・オーケストラを知り秋のカラッとした空ににピッタリな曲もあってよく聞いています。

先日、実家に栗が届きました。量が多いのでもらってほしいと言われたので行ってみたのですが、箱にぎっしりと詰まっている立派な栗。大粒で丸いから利平栗だと思われます。利平栗は和栗の中でも濃厚な甘さがあると言われていて、高級品種です。親は1kgあれば良いからと残り3kgをもらって帰ってきました。Ricoさんやお友達にも少しおすそ分けして、さて何を作ろうか悩みます。というのも、この栗を送ってくれた方が渋皮煮を作る名人で、この時も渋皮煮を同梱してくれていたのです。そうなると自分で作る気は全く起きないので別なものを…

ということで、先月のコラムにも書きましたがもち米がたくさんあるので、王道の栗おこわを作ることにしました。

ここで一番大変なのは栗の皮むきです。ものすごくハードルが高い。ひとまず1kg一晩水に漬けて鬼皮を剥きやすくします。少しは剥きやすくなったはずですが、そうでもなくて結構泣きそうになります。ひとりで黙々と剥いてようやくゴールが見えてきたら家のチャイムが鳴ったので玄関に出てみたら、お隣の奥様が袋を持って立っていました。この時点で嫌な予感しかしません。「栗たくさんもらっちゃって、年寄りにはきついからもらってくれない?」はい、追い栗確定です。なんでも、お友達が栽培しているそうです。ただ、茹でて食べるしかできないからうちに持ってきたとか。それならばと、「栗おこわ食べませんか?」と提案してしまいました。私の中の昭和マインドに火が付いた瞬間です。この日は息子の幼馴染のおうちにおこわを持っていくことになっていたので大量にもち米の準備しておいてよかったよかった。せっかくなので、頂いた栗も入れて作ることに。結局2時間半剥き続けました。

![]()

味付けは栗の甘さを最大限に生かしたいので、シンプルに酒と塩のみ。蒸し布に水気を切ったもち米を入れて、上にカットした栗を散らして40分程度蒸していきます。途中で2回程打ち水をして味を入れていきます。味付けはこの打ち水でできるので、時々味見をして好みの味と柔らかさになったところで火を止めます。黒ゴマをさいごにぱらりとかければできあがりです。蒸した栗がとても甘くて最高においしく出来上がりました。お隣のご主人もその日の夜に電話で絶賛してくれたので自画自賛ではなかったと思います。ま、栗がおいしいからなんですけどね。

後日談として、栗を剥き過ぎて右指のしびれが1週間以上残りました。いつも肩のリハビリでお世話になっている先生にその話をしたら、今年は栗がなぜか豊作らしいからまたくるかもね。っておっしゃっていました(奥様の実家が茨城の栗産地なんだそう)。その後しびれは取れたのですが、おそろしいので、先日栗剥き器を購入しました。鬼皮と渋皮がガシガシ剥けるらしいです。キャベツピーラーもまともに使いこなせていないのに、栗剥き器が扱えるかは疑問でしかないですが。そして、息子から「幼馴染君(同じクラス)が毎日ママの栗おこわがまた食べたいって言ってくるんだよ。だからまた作ってくれない?」と報告があり、これはもう作らないといけないなと栗剥き器を握りしめて覚悟完了するのでした。

それではまた、11月にお目にかかりましょう。

![]()

≪栗のおこわ≫

☆水180ml

☆酒 60ml

☆塩 小さじ2

・栗 好きなだけ(この日は2㎏いれました)

・黒ゴマ 適量

② 栗は渋皮まで剥いて半分にカットしたら、水に1時間ぐらいつけてアク抜きする

③ ☆をボウルに入れ、よく混ぜて打ち水を作る

④ 蒸し器のお湯が沸騰したら、蒸し布に水気を切ったもち米を広げて、水気を切った②を散らす。ドーナツ状に真ん中をあけて、蒸し布の四隅をもち米の上にかぶせ、ふたをして強火で15分蒸す(蒸し布はしっかり濡らしてよく絞っておかないと米粒がつきます)

⑤ ボウルに④を入れて、③の半量をふりかけて軽く混ぜたら④の状態に戻して10分蒸す

⑥ ボウルに⑤を入れて、③の残りの半量をふりかけて軽く混ぜたら④の状態に戻して10分蒸す

⑦ 味見をしてまだ固かったり味が薄ければ残りの打ち水をふりかけて5分ずつ蒸す

⑧ 黒ゴマをお好みでかけて召し上がれ

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。