Posts in Category: コラム

【コラム】苔玉に寄せて Vol.110~桜の苔玉(その3 )

桜咲く季節、眼前に迫ってきました。何年経っても、桜の苔玉は人気が高い!・・・・・茨城県つくば市、埼玉県久喜市、横浜市などで「桜の苔玉教室」を開催しましたが、いずこでも大変喜ばれております。サクラの品種は、『御殿場桜』『湖上の舞』『旭山桜』などの、一才咲き種類で、下草に2~3芽立ちの『タマリュウノヒゲ』を添えました。

日本に住む私たちにとって、春爛漫の桃色の桜花は他に代えがたく、春を待つ心に思いが重なってきます。コンパクトな桜の苔玉です、ほんの数輪の蕾、開花にすぎません。ほんの数輪に春の息吹を感じ、仄かなピンク色の蕾・開花を愛でる人々の心の繊細さ、優しさに思いを致しております。

私の手元には3年前、2年前に作った『桜の苔玉』が、寒さで硬く窄んだ新芽が少しばかり動き始めたようです。2~3年と経過する中で、樹名札が落ちてしまい、品種名が定かではありません。出雷・開花の動きがみられて来る度に、樹名札を完璧にしておけばよかったと、反省しきりです。『でも、まぁ、桜だし、これでいいや!』と、園芸プロとしての再認識?・・・・・反省、の次第です。

サクラ等の落葉樹木は、晩秋 ~ 冬季の落葉期には、ついつい忘れられて園芸棚の片隅に放置されてしまいがちです。葉が散っても『なお・桜』です。潅水を忘れなければ、翌年にも新芽を吹き出し、仄かなピンクの蕾・花を咲かせ、私たちに春の到来を知らせてくれます。季節の到来を優しく語りかけてくれる桜を忘れないようにしなければ・・・・・!と、思いつつ、ついつい忘れてしまう・・・・・『反省・再認識』です。

『落葉樹』たちの細やかな願いです。

“葉は落ちてもまた必ず『翌年蕾・開花』致します。たかが、小さな、小さな『苔玉・桜』です、されど紛いなき『桜花』です。来年も必ず蕾・開花致します”

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.61『ぶんぶんチョッパー買いました』

つくばで食べる・つくる・育てる

2月のテーマ「ぶんぶんチョッパー買いました」

こんにちは、息子がバレンタインデーにもらってきたハートのチョコを食べようとして怒られたくーこです。

たくさんあったので、1個ちょうだいとおねだりしたら「ふざけるのも大概にして!」とプンスコされました。もらったお菓子をどれもおいしいと言いながら大切に食べていたのを見て、『乙女心を大切にできる男子になったのね』と、ちょっぴり安心したのは内緒です。(全部友チョコだけど)

![]()

先日ニトリでぶんぶんチョッパーを購入しました。買う予定は全くなく、別の物を調達するためにお店へ行ったのですが、新生活が始まる時期に合わせて便利調理グッズのコーナーが設けられていて、まんまとカゴにINしてしまったわけです。

実は出産してからフードプロセッサーが欲しくて探していました。ただ、私は洗い物が大っ嫌いなので食洗器対応のを希望していて、当時はほとんどなかったか高価だったかで断念してしまいました。それからもイギリスの料理家であるジェイミー・オリバーがフードプロセッサーを駆使して短時間で料理をする番組を見ながら「洗い物が増えるぐらいなら、包丁とまな板でがんばる!」で、いまここです。調理家電が多すぎてキッチンに置き場もなかったですしね。少し前からSNSでぶんぶんチョッパーの存在は知っていましたが、容量小さいし、洗い物のこと考えたら包丁の方が早いなと思っていました。ところが、ニトリのぶんぶんチョッパーは大きい!玉ねぎ1個分は余裕で入ります。(ちなみに購入したのはMサイズ)なにより、全てのパーツが食洗器対応というのが素晴らしい!!それなのに1000円しないとか、さすがお値段以上だなって感心してしまいました。(決してニトリの回し者ではないです)

気になる使い勝手ですが…もっと早く出会いたかった!こんなに楽になるとは。いつもは30分かかる餃子のタネ作りも10分でできちゃったし、何よりキッチンが汚れないのが良いですね。みじん切りやるとどうしても跳びはねたりするので。今までならなるべく避けていたみじん切り料理も、ぶんぶんするのが楽しすぎていろいろ料理しています。それでいろいろ分かってきたのですが、タコスに入れるタコミートには玉ねぎのみじん切りの他にエリンギとしめじもみじん切りにしていれているのですが、キノコは問題なく切れました。つくね作る時に重宝しそうな気がします。唐揚げのサイトメニューで我が家鉄板のコールスローも10分程で完成。

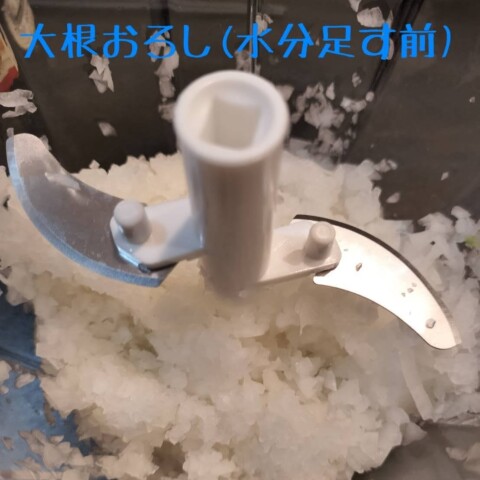

包丁で切った方が細かく口当たりも良いですが、これはこれでありでした。賛否両論だったのが大根おろしです。水分が出ないし、辛くならないのですが、鬼おろしぽい仕上がりなんですよね。ザクザクしている感じです。

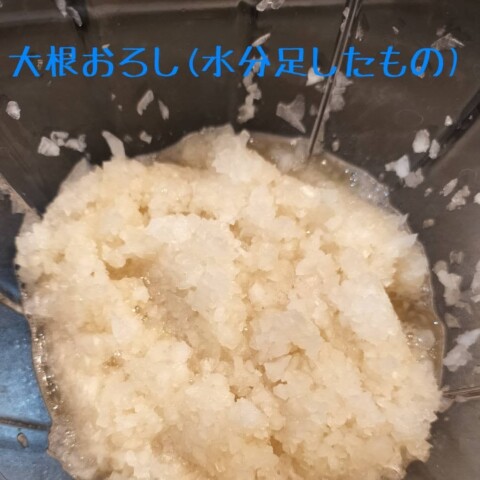

試しに水分をほんの少し入れてぶんぶんしたところ、おろし餅や和風パスタなんかに使うには良さそうなものができました。ただ、鬼おろし感は否めません。薬味としてはやはり普通に下したものが良いと言われましたね。ペーストにもできると説明書には書いてありましたが、水分を足すか素材を加熱して柔らかくしてからにするか、ちょっと工夫はしないといけなさそうです。

とは言え、今年の我が家ベストバイに絶対ノミネートされる商品です。壊れてもまた買うでしょう。もう離れられないです。

![]()

≪コールスロー≫

・玉ねぎ 1/4個

・セロリ 1/2本

・人参 1/3本

☆マヨネーズ 大さじ5~6

☆粒マスタード 小さじ2

☆酢 小さじ1~2

☆砂糖 2つまみ

・塩 こしょう 少々

② ☆を全部合わせたら、①を加えてよく混ぜる

③ キャベツ、セロリ、人参もみじん切りにしたら②に加えてよく混ぜる

④ 味がぼんやりしていたら塩こしょうで味を調える

⑤ 30分ぐらい冷蔵庫で休ませて、味がなじんだらできあがり

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】苔玉に寄せて Vol.109~ツバキの苔玉

年初に当たって、椿の苔玉を作ってみました。樹高40㎝程度、3本の枝先にはほんのりと赤味を帯びた蕾が7~8 個、着いていました。花は赤色・一重咲き種で、品種名『三千院の侘助』と命名されていました。

因みに『椿』は1月の『茶席の花』の代表花とされます。菊月(一重筒咲き)、加茂本阿弥(雪白色 一重咲き)、侘助(淡桃色地に濃桃色斑入)、紅妙蓮寺(紅色)、初嵐(白色)、等が、古くからの『茶席の椿花』の代表品種とされています。

寒さ厳しいこの季節に、濃緑の葉先にほんのりと赤い蕾が着いた椿、白一面の雪景色に置いたらいいだろうナァ!・・・思い描きながら、早速、椿の苔玉造りにチャレンジです。下草として三芽ほどのタマリュウノヒゲあしらい、根元を山苔覆い仕上げました。

苔玉に仕立ててみると、3本の直幹が単純に立っているだけの樹形がなんとも心もとなく、不自然に感じました。3本の直幹それぞれに園芸銅線(直径3㎜)をスパイラルに巻き付けて、直幹を右に左にあるいはスパイラルに曲げ、枝振りを整えました。ふくよかな紅色の蕾の『三千院の侘助』椿を、黒褐色の美濃焼皿にのせて居間の一角に誂えました。「ワァ!・・・・・素敵!」、茶の湯に親しむ高齢の女性の眼鏡に敵い、お持ち帰り頂きました。

今から24~25 余年以前の1月、故郷・長崎で茶の湯に興ずる私の母、初釜の席を賑わす茶花が欲しいとの話、20余種の椿の苔玉を送ったことがありました。主として梅芯タイプ『肥後椿』系統でした。初釜茶席は『椿談義』で賑わったとのこと、終わりに招客皆様に『椿の苔玉』をお持ち帰り頂き、喜んで頂いたとのことでした。![]()

椿は純粋な日本生まれの花木です。日本から欧米各国に渡って華やかに品種改良されたものも多く、令和の時代、それぞれの好みや思い出に沿って、『椿』を私たちの生活に取り入れ、楽しんで頂きたいと願っています。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.60『バレンタインデー、何作る?』

つくばで食べる・つくる・育てる

1月のテーマ「バレンタインデー、何作る?」

こんにちは、くーこです。

なんと、先日activenoteが10周年を迎えました!おめでとうございます!!

起業して10年、会社を運営し続けることは並大抵なことじゃないと思います。これも、人とのご縁を大切にしてきたRICOさん達だからできたこと。そして私もそのひとりでいられてとてもうれしいです。これからもどうぞよろしくお願いしますね。

![]()

さて冬休みが終わり、登校が始まったとたん恐怖のバレンタインデーの話題が息子の口から飛び出しました。このコラムでも話したかもしれませんが、息子はスイーツ男子でお菓子も作ります。それもあって、去年はクラスメイトで同じ部活の女の子たちとバレンタインデーに手作りお菓子を交換しようってことでマドレーヌを作って持っていきましたが、結局欲しい女子が増えてクッキーを焼き、なぜかホワイトデーも催促されてブラウニーを焼き…それを知った校長先生にも「欲しいな~」と言われて持っていきました。今年も去年の再来かと思うと本当に震えます。

というのも、作るのは息子ですが、その息子が作りやすくてかつおいしいお菓子のレシピを教えるのは私です。そして、贈る人数が増えると苦手な食材が複数出てくるので、いろいろな縛りが発生します。今回は、バナナとホワイトチョコは抜いて、常温でも悪くならないお菓子。できればフルーツ系の焼き菓子がいいな。だそうです。

![]()

面倒くさがりな母なので「マドレーヌでいいじゃん、去年も好評だったし。簡単だし」と言ったら「別なものがいい。芸がない」と言われ、「クッキー3種類ぐらい作って詰めたら?」と言ったら「クッキーは絶対女子の誰かが作るから避けたい」と言われ、「カステラは?一度にたくさんできるし、おいしいよ?」と言ったら「んー、地味?」と言われてちょっとイラっとしてしまい…(苦笑)

そんな相談を受けてから、レシピサイトをのぞいたりレシピ本を読んだりしていましたが、息子から「この間食事会に持って行ったジャムケーキ食べたいって」と言われたのでそれを作ることにしました。ちなみに食事会とは、校長先生と年1回給食を校長室で食べるイベントです。8人ぐらいのグループで楽しくお話しながら会食するのですが、何回かケーキやパンを校長先生にプレゼントしている間柄なので、その日もケーキを作って保存容器に切り分けて持っていきました。好評だったと話は聞いていたので、そこから出たのかな?

ジャムケーキとはパウンドケーキ生地にジャムを混ぜ込んだもので、簡単にフルーツのフレーバーが付けられるのと、ジャムの保水効果があるのでしっとりとしたケーキが作れます。個人的に好きなのは柑橘系のジャムを混ぜたものですが、生地の半分にベリー系のジャムを混ぜてマーブル模様にしてもかわいいのです。「アイシングしておめかししたらかわいいよね?」という息子。そんな君が一番かわいいよと、内心思いつつアイディアを練ります。パウンド型で焼いて切り分けても良いけれど、マフィン型の底にオレンジの輪切りをあしらってアップサイドダウン風でもかわいいなとか。どうせ作るなら、心躍るお菓子にしたいですよね。

そういえば、去年も女子達に「○○(息子)に女子力負けた!くやしい!!」とかあれこれ言われながらも「バレンタインに男子からもらえるのっていいよね」と言っていたそうなので、息子には頑張って作ってもらおうと思います。

それではまた来月にお目にかかりましょう。

![]()

≪ジャムケーキ≫

☆ベーキングパウダー 小さじ1

☆アーモンドプードル 30g

・グラニュー糖 110g

・無塩バター 100g

・卵 3個

・ジャム 90g

・はちみつ 10g

・☆をあわせてふるっておく。

・オーブンを170℃で予熱しておく。

① ボウルにバターを入れてクリーム状になるまでヘラで混ぜる

② グラニュー糖を3回に分けて入れながら泡立て器で白っぽくなるまでよく混ぜる

③ 溶いた卵を少しずつ入れて、その都度よく混ぜる(分離させないため)

④ ジャムとはちみつを加えてなじむまで混ぜる

⑤ ☆を入れて粉気が無くなるまでヘラで切るように混ぜる

⑥ 型に流し入れたら表面をならして、170℃で50分前後焼く(型が小さい場合40分ぐらい。様子を見ながら焼いてください)

⑦ 粗熱を取ったら、ラップを巻いて1日寝かして完成。お好みでアイシングかけたりしてください

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】苔玉に寄せて Vol.108~苔玉の樹形を整える

昨年末から新年にわたって、クロマツ、アカマツ、ウメ、ミリオンバンブー、マンリョウ、センリョウ、ヒャクリョウ、ヤブコウジ等の苔玉を作った。いずれも新年を寿ぐ縁起物として多くの人々に慶んで頂いた。

これらの植物は、ポットに植え付けてあるそのままの形では鑑賞に値しない場合が多い。針金当を使って、自在に樹形を整える・・・あるものは枝振りをスパイラルに曲げたり、クロマツの枝をそ馴松「磯馴松」に見えるように枝を大きく曲げたりと、加工した。マンリョウ、センリョウ、ヒャクリョウ類は、一本立ちでポットの中心にポツンと味気なく立っている。右に左に、また前や後ろに自在に枝を針金で誘引して枝振りを整えた。

出来上がった苔玉たちを見て、「盆栽苔玉みたいだなぁ」と、若い人たちに人気を博した。単に園芸用銅線で樹形を整えただけのことであったが、若い人たちの園芸に対する心眼に触れ、園芸愛好家として嬉しくなりました。さしずめ、「カジュアル盆栽」とでも位置づけられそうです。

植物への銅線針金かけには、細かい配慮が欠かせません。葉を巻き込まないように上手に針金をあてがったり、枝分かれ部分には支線の針金をあてがったり、また、針金の頂上をどこで打ち止めにするものか・・・アレコレ悩みながら針金巻きにチャレンジです。時折、無理を承知で針金掛けして、ポキンと大事な枝を折ってしまうこともあります。

そんな苦労の結果、思いのままの枝振りに仕上がった苔玉たちが出来上がったときは、心から嬉しくなります。古くから伝わる園芸技術を、広く伝承していきたいと願っております

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。