Posts in Category: コラム

つくばで食べる・つくる・育てる Vol.25『冬の手仕事』

つくばで食べる・つくる・育てる

1月のテーマ「冬の手仕事」

あけましておめでとうございます。くーこです。皆さんは初詣に行かれましたか?私はまだです。毎年おみくじを引いて今年の目標を立てるのですが、それもできず。できれば節分までにお参りしたいなと思っています。

今年最初のテーマが「冬の手仕事」なのですが、ひとつ目は12月頃から旬を迎える柑橘類の加工です。秋に出回る青レモンを封切に、冬至前に知人から届く柚子やすっぱくてそのままだと食べづらいものをせっせと保存食にしていきます。ジャムも良いのですが、母がポン酢を作るので余った皮を甘く煮てピールにすることが多いです。そのままお茶請けにもなりますし、オランジェットやケーキやパンに混ぜ込むこともできるので冬にたくさん作って冷凍保存しておきます。作るのに手間はかかりますが、無農薬だから安心して口にすることができるのも良いですよね。

ちなみに、ピールやジャムを作る時に皮が夏みかんのようにどうしても苦い品種がありますが、その時は皮をピーラーで薄く剥いてあげると良いですよ。苦味の成分ってワタだけではなく皮にもあって、表皮に見える粒々が苦味のカプセルみたいになっているんです。あとは水に漬けて茹でこぼせば苦味は取れます。私は程々に苦味が残っている方が好きですけれど。

この冬はお飾り用で頂いた鬼柚子と直売所で見つけた国産のオレンジでもピールを作りましたよ。鬼柚子は直径が15㎝くらいで柚子のお化けみたいな風貌をしています。柚子と言っていますが、グレープフルーツに近いそうです。たしかに実はグレープフルーツ色なのですが、味がしないので生食には向かないと思いました。ジャムにしても砂糖味なのです。でも皮は苦味が少なくワタが多いので、柔らかく上品な味のピールが出来上がりました。国産のオレンジは初めて見つけたのですが、広島や和歌山で昔から生産されていたようです。こちらは中身をおいしく頂いて、やっぱり皮はピールに。安定のおいしさでしたが、ふとクラフトコーラを作ってみても良かったかな?と思いました。レモン・オレンジの皮と実にスパイスを加えて作れるようなのですが、農薬付きのオレンジの皮では作る気になれなかったんですよね。また手に入ったら作ってみます。

皆さんは冬にやることはありますか?まだまだ寒い日が続きますが、日々の生活にちょっとした楽しみをみつけていきたいですね。

・砂糖 240g(皮の8割)

・グラニュー糖 適量

皮を少し食べてみて、苦いときは追加で茹でこぼしをする。

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【苔玉に寄せて】Vol.72~年末・年始の苔玉

年末・年始の苔玉

シクラメン、ミニチュアローズに始まって、松竹梅としてクロマツ、ミリオンバンブー、ウメの苔玉、更に新年の縁起物として、マンリョウ、センリョウ、ヒャクリョウ、ジュウリョウ、イチリョウの苔玉等々を作りました。

マンリョウ(サクラソウ科)、センリョウ(センリョウ科)、ヒャクリョウ(サクラソウ科)、ジュウリョウ(サクラソウ科)、イチリョウ(アカネ科)の植物です。

また、ヒャクリョウは正式の和名「カラタチバナ」、ジュウリョウは「ヤブコオジ」、イチリョウは「アリドオシ」となります。

十両(ヤブコオジ)の苔玉

一両(アリドオシ)の苔玉

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について30年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

つくばで食べる・つくる・育てる Vol.24『やっぱりサツマイモが好き』

つくばで食べる・つくる・育てる

12月のテーマ「やっぱりサツマイモが好き」

ハッピークリスマス☆くーこです。

皆さん、楽しい休日をお過ごしですか?我が家は今日25日に久々に実家の両親や弟家族と集う予定です。以前はチキンの丸焼きを購入していたのですが、ばらすのが手間なのと意外と手が伸びないので、ここ2・3年は焼き鳥屋さんで焼き鳥を数種類購入しています。これが評判が良くて、子ども達も良く食べるし、いろいろな種類があって楽しいのでおすすめです。既にクリスマスパーティーじゃなくて、忘年会?って気もしますね。

12月の上旬に息子が以前通っていた幼稚園の先生から「芋畑をそろそろ耕すので、その前に残り芋を掘りにきませんか?」とママ友を通してお誘いがありました。通っていた幼稚園では保護者のサークルやボランティアがいくつかあり、私も3つほど所属していたので卒園してからも幼稚園側との距離が近くイベントに誘われることが時々ありました。ただ、新型コロナが蔓延してからはそれも無くなり、本当に久々です。もちろん即答「YES!!」です。

当日は今も交流のあるサツマイモ畑管理ボランティアだったママ友2人と芋畑で集合したのですが、車から降りてきたときの出で立ちが3人とも超本気モードで笑いました。黒くてベタベタする芋の蔓の汁(ヤラピンと言うらしい)がつくとなかなか落ちないので服は黒が基本。この日は芋掘り後にランチに行く予定だったので、ツナギのママはいなかったですが、長靴と農作業用の帽子(農家の女性がかぶっているあれです)を身に着け、ショベルと軍手で完全装備です。「残り芋は畝から外れているか、深い場所にあるからショベル絶対だよね」「芋掘り用のしゃもじ処分しちゃったから、泣く泣くスコップ持ってきた」と、ちょっと会話がおかしい…ここの幼稚園のモットーが「親も子どもも全力投球」だったので、今でも常にイベントは手抜きなしの本気モードです。ちなみになぜしゃもじかと言うと、芋を傷つけずに掘ることができる素敵アイテムなのです。これだと園児も扱い易くて当時ものすごく感心しました。

時間は1時間と決めて掘っていくとちび芋が次々と出現、こうなると人間欲が出てきて気が付けばすでに1時間半経過!おしゃべりも程々に、黙々とスコップで掘りまくりました。潮干狩りとかもそうですけれど、狩りって人間の本能を刺激するのでしょうか?もの凄く楽しい!!

大満足で持ち帰り、さっそく大学芋を作りました。本当は乾燥させて寝かせてあげると甘みが増しておいしいのですけれどね。乱切りにして、電子レンジで柔らかくなるまで加熱してから揚げるとほっくりとした大学芋が簡単にできます。蜜はしょうゆ控えめが好きです。できたそばからどんどんなくなっていく大学芋。普段は糖質のこともあって、イモ類は食卓に上がらないのですが、やっぱりおいしい!サツマイモ大好き!!と親子で叫びながら完食です。時代の流れなのか、在園中はベニアズマだった品種がねっとり系に代わっていました。

そして、今回は「サツマイモとリンゴのケーキ」を焼きます。これは在園中に「サツマイモ料理のネタが尽きた…お芋がパサパサしていて子ども達が食べない」というママ友に教えたものなのですが、スイートポテトよりしっとり軽くて煮たりんごの食感と酸味でおいしいのです。作り方も簡単。煮て混ぜて焼くだけ。焼いてすぐはほくほくしているし、冷めるとしっとりしてどちらもおいしいと思っています。そのため我が家では大き目の型でドカンと焼くのですが、普通のパウンド型ならレシピの半量がちょうど良いですよ。

さて、今年も残り僅かになりました。皆様も穏やかな年末年始をお迎えください。来年もどうぞよろしくお願いします。

・砂糖100g ・無塩バター 100g

・牛乳 300ml

・卵4個

・小麦粉 30g

・ベーキングパウダー15g

・シナモンパウダー 少々

・バニラエッセンス 数滴

☆りんご(いちょう切り) 1個

☆砂糖 大さじ1

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【苔玉に寄せて】Vol.71~苔玉を作って35余年

苔玉を作って35余年

ジャスミンの吊り苔玉

イチリョウの苔玉(アリドオシの苔玉)

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について30年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

つくばで食べる・つくる・育てる Vol.23『笠間観光に行ってきました』

つくばで食べる・つくる・育てる

11月のテーマ「笠間観光に行ってきました」

こんにちは、くーこです。つくばはイチョウの葉が散り、街路樹のモミジバフウの紅葉が見ごろを迎えています。今朝は霜も降りていましたし、冬がすぐ近くまで来ているようです。

最近の私ですが、シイタケ栽培を玄関でしています。というのも、今月誕生日だったのですが、夫から「森のしいたけ農園」というシイタケ栽培キットをもらいました。友人達からは「これまた反応し辛いものをチョイスしてきたねぇ」と一様に苦笑いしていましたが、これがなかなか楽しいのです。水を霧吹きでかけて3日もすればもりもり生えてきて、しかも繰り返し栽培できるらしいのです。きのこ好きにはたまらないですね。まだ収穫までは数日あるのですが、楽しみです。

寒くならないうちにどこかへ遊びに行きたい。できれば大子町でりんごを買いに行きたい。と言っていたのに、ここのところ休日の常磐道が毎回渋滞情報出ているので行けていません。首都高や東名の渋滞は諦められるのに、常磐道は空いているのが当たり前な気持ちでいるので、何となく使うのをためらってしまうのです。そこで、今回は久々に笠間市に行ってきました。笠間市はつくば市から一般道を走ること1時間半くらいで行ける観光地です。

そんな笠間市は今茨城で一番のホットスポットなのではないのでしょうか?と言うのも、「道の駅かさま」ができたからなのです。栗の産地で有名なので、できたての栗スイーツや我がアクティブノートのRICOさんオススメの栗の担担麺がおいしいらしいですよ。らしい…ええ、私は食べられませんでした。物凄く混んでいて、途中で昼時に行くのは諦めてしまったんです(汗)。15時過ぎに再度裏道から挑戦して、何とかたどり着いたもののフードコートも直売所も人であふれかえっていました。久々にあんなに人を見たかもしれません。

道の駅も良いですが、今回行ってよかったのが、「常陸国出雲大社」です。たまたま通りかかって見つけました。出雲大社から分霊し鎮座されたのが平成4年と新しいためか、それとも分かり辛いところにあるからか、笠間市で有名な笠間稲荷神社ほどの知名度はないですが、とても清々しく素敵な神社でした。島根県の出雲大社を訪れたことはないのですが、写真で見たことがある同じ様な大しめ縄が拝殿にかけられていて、奥には本殿があります。立派な狛犬さんたちを通り抜けて参拝しますが、こちらのお参りの仕方は古来の方法なので、「2礼4拍手1礼」がお作法になります。お参り後、おみくじを家族で引いたのですが、「神様見ていたのですね!?」ってぐらい、ぐさぐさと遠慮無しに問題点を突き付けてショックを通り過ぎて皆で爆笑してしまいました。ちなみに、私のおみくじには「やる気 本気 根気どれも大事!自分に課題を!!」と書いてありました。思い当たる節がありまくりです。現在、我が家ではおみくじの内容を思い出すと復唱しています。次の初詣もこちらでお参りして神様のお告げをもらおう!ってことになりました。

そして、こちらには「出雲館」というレストランとガラス工房が入った建物があります。こちらの宮司さんが工房長なんだとか。中には素敵なガラス製品がたくさんありましたよ。そして、吹きガラスの体験もできるそうです。笠間と言えば焼き物が有名で陶芸体験ができる場所はたくさんありますが、正直遠足とかでやる機会も多く、しかも上手くも作れないので(これが一番の理由)吹きガラス良いなって思いました。

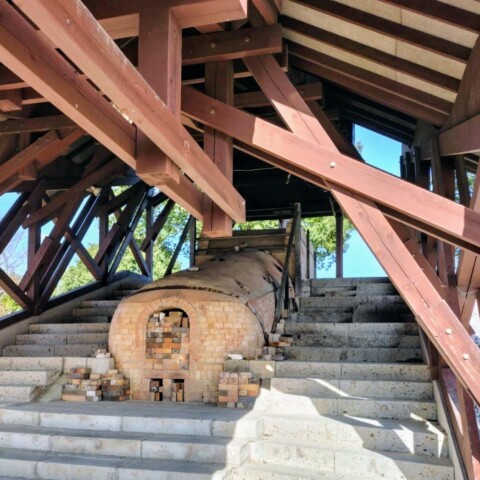

登り窯

そうそう、忘れてならないのは、笠間に来たら器の工房に足を運んでお気に入りの器を探すこと。陶芸体験は避けたいですが、陶器は大好きです。今回は笠間工芸の丘でマルシェがやっていたのでそちらを覗いて、道の駅かさまの陶器市で探してきました。毎回気に入る器に出会うことは無く、空振りで終わることも多々あるのですが、今回は珍しく夫婦で気に入った作品に出合うことができました。小林哲也さんという作家さんの作品だったのですが、笠間焼で陶磁器を作っているそうです。陶芸の丘で展示販売されていて青白磁蛍手なる手法で作られた作品を見て「これは!!」と衝撃を受けたのですが、お値段がちょっと…だったんですね。どうせなら家族分欲しかったので。でも、器がステンドグラスみたいに透けるとか、本当に美しい器でした。次回は絶対に買おうと決めて、道の駅に行ったところ、ご本人のブースが!!しかも、あちらにはなかった器もたくさんあるし!そこで見つけたのが、釉彩青のそばちょこでした。テント下でのブースだったので、陽の光が当たった器は少し透けて、手触りもつるりとしていてとても魅力的に見えたのです。サイズ的にちょっと大きめで、普段お茶を入れたり、ジャムの器としても映えそうでした。本当に良い買い物をしたねぇ~と、栗スイーツは全く食べられなかったけれど、夫婦共にほくほく顔で帰路につきました。これも、縁結びの神様常陸の国出雲大社にお参りしたかしら?

皆さんも何かの折に遊びに来てくださいね。そして、素敵なご縁がありますように。

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。