Posts in Category: お知らせ

【コラム】苔玉に寄せて Vol.99~苔玉、その後

苔玉、その後

多くの種類の植物たちを『苔玉』に仕立てて45余年が経過しました。全国に老若男女・小学低学年のお子達から80歳代の高齢の方々まで苔玉仲間が拡がり、苔園芸を語り合い楽しませてもらっています。

初に苔玉作りにチャレンジするに当たって、「苔玉って、この姿で何年もつのだろう・・・?」って問われること、しばしばありました。苔玉に仕立てる植物の種類、苔玉園芸の捉え方、あるいは管理方法にも依りますが・・・1~2週間で枯らしてしまう人、1ヶ月、3ヶ月と楽しまれる方、1年以上ももたせる人と様々でした。苔玉管理に徹底して3年・・・5年・・・10年の長きに渡って1個の苔玉を維持管理なさる方もおられます。

概してミニシクラメン等の草花類を苔玉に仕立てたモノは蕾から開花期程度までの短期間の苔玉寿命となり、シダ類、ヘビイチゴ等の多年生の山野草類やミニ観葉植物類の苔玉は数年間、苔玉姿を維持されるようです。

クロマツ、モミジ類等の樹木類の苔玉はかなり長期間に渡って苔玉姿を楽しませてくれます。いわば、『カジュアル盆栽』の域をなしているとでも言えましょうか。

ラン類、アイビー類、オリヅルラン、タニワタリ等、自然界では他の植物体に着生・寄生する植物達は、吊るタイプの苔玉として楽しまれています。適度な水管理次第で、かなり長期間に渡って『吊り玉』として楽しまれています。

様々なタイプの苔玉たちも、何れ苔玉内は発達した『根』で、いっぱいに満たされてしまいます。植物たちを、健全な姿で楽しむためには、苔玉部分の表面を新しい苔で巻き足し覆って植物本体の根部を保護する必要があります。あるいは、苔玉部分を崩して鉢植えに仕立て直す、などの転換が必要になります。

苔玉の植物たちも成長し、日々変化しています。限られた生活環境下で精一杯生きている植物達を、成長にあわせて育て続けたいと願っております。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.50『味噌』

つくばで食べる・つくる・育てる

3月のテーマ「味噌」

こんにちは、くーこです。こちらは風の強い日が続いています。春分の日の前にお墓のお掃除に行こうと予定を組んでいたのですが、強風で高速道路を走れるか不安になり延期しました。まさに「3月のライオン」だなあと。本当に3月末までには子羊のように穏やかな天気で4月を迎えられるのでしょうか?

![]()

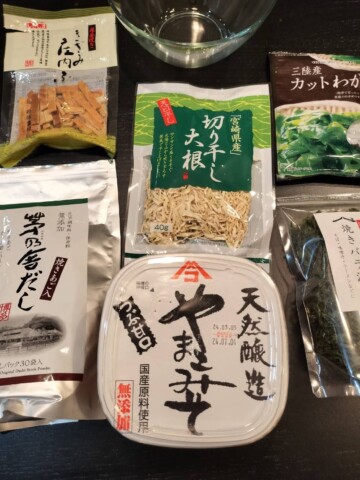

何年もコラムを書いていて、そういえば味噌の話をしていないことに気が付きました。私は味噌大好きで、ラーメンも味噌味が本当は一番好きだし(でも理想の味にはなかなか出会えない)、もつ煮込み等の煮込み系も味噌味が好みなんです。なので冷蔵庫の一角に味噌が3種類鎮座しています。そこまで大きくない冷蔵庫ですが、これは譲れません。普段使いの甘口味噌・煮込み系や茄子のお味噌汁に使うための赤味噌・単体では使うことがないけれど、入れるとコクと甘みが出て便利な白味噌です。赤味噌を使って煮込みを作る時に醤油を入れてしまうと渋みが出てしまうのですが、赤味噌やみりんだけだとちょっと物足りないと感じていたので、いろいろ調べてみたところ、味噌の半分を白味噌にすると甘さとコクが出ることが分かり、味もバッチリ決まるようになりました。あと、クリームパスタに少し入れてもおいしいですよ。普段使いの甘口味噌は地元のやまこみその甘口を使っています。こちらの味噌は無添加でやさしい味がし、お手頃なお値段なのにすごくおいしいのです。他のお味噌に浮気しても家族に即バレして文句言われるので、ここ10年以上購入し続けているお品です

そんな味噌ですが、最近その高い栄養素と健康効果に再び注目が集まっているそうです。

まず注目したいのがタンパク質。大豆を発酵する過程で大豆たんぱくの30%がアミノ酸に変化しますが、この中に体内では生成できない9種類全ての必須アミノ酸が含まれています。

そして、生活習慣病予防に効くと言われているレシチン・サポニン・メラノイジン・リノール酸。女性にうれしいイソフラボン・ビタミンEとB2。その他に食物繊維やカルシウムも入っています。なにこれ、スーパーフードじゃない?!と調べた私もびっくり。美容効果もありそうだと更に調べたら、1日2杯お味噌汁を飲むとお肌の水分量が1.4倍に増えるとか。以前皮膚科で「全身砂漠化」と言われ、友人に「ガサコ(笑)」と不名誉な二つ名を付けられた私にピッタリな飲み物ですね。

ただ、気になるのが塩分量。使う味噌によるとは思いますが、お味噌汁1杯あたり1.5gらしいので、お昼に食べるカレーの半分ぐらいだし、血圧下げる効果のあるペプチドが入っているからお医者さんに止められているとかでなければ大丈夫じゃないかな?と思っています。

![]()

とは言え、毎日お味噌汁作るの辛くないですか?日替わりで具材を考えるのも大変だし、メインと副菜作るだけでやる気根気0。かといって、永〇園のインスタント味噌汁を毎回っていうのもね。と思い続けていたある日、大好きなマンガ「3月のライオン」16巻を読んでいると、その解決策が載っているではありませんか!その名も「そめじみそ!!」ヒロイン3姉妹のおじいちゃんが、少し前に流行った味噌玉よりもずっと前に開発したと書かれているそれは、みそに顆粒だしと乾燥わかめとかを入れてタッパーで保存しておいて、お椀にそのお味噌を入れてお湯を注げばお味噌汁完成!というもの。もうこれは作るしかない!!と。具材は乾物であればなんでもよさそうですが、我が家ではお麩・乾燥わかめ・あおさのり・切り干し大根を入れています。だしはだしパックの袋を切ってそのまま投入。ゴミも出なくてエコな気分です。それを混ぜて、保存容器に入れて冷凍庫へ入れます。冷蔵庫じゃなくて、冷凍庫です。というのも、切り干し大根は作られる作業工程上水洗いをした方が良さそうなので、そうなると水分拭き取っても傷むのが怖いですし、冷凍しても味噌は凍らないので安心です。そして、飲むときも熱湯注げば丁度よい温度になるので、栄養成分も壊さずよいとこどりですね。

結果、おいしすぎて追加で作るようになり、今は味噌汁専用に味噌を買ってきています。家族も飲みたいときに自分でお湯注いで飲んでくれるので大助かりです。羽海野先生ありがとう!!

花粉症も腸内環境をよくすると改善するらしいので、ヨーグルトに含まれる動物性乳酸菌よりも生きて腸内まで届きやすい植物性乳酸菌を持つお味噌も積極的に摂っていきたいですね。

それではまた来月、お目にかかりましょう。

![]()

≪お味噌汁の素≫

・出汁パック 3~4袋

・乾燥わかめ 適量

・あおさのり 適量

・お麩 適量

・切り干し大根 30

① ボウルに味噌と出汁パックの中身を入れてよく混ぜる

② 具材の乾物を1種類ずつよく混ぜながら全部入れる(具材はお好みで)

③ 保存容器に入れたら、冷凍庫で保存する

④ お椀に大さじ1程入れて、熱湯を注げばお味噌汁の出来上がり

*この量でジップロックスクリュー473mlにピッタリ収まります。

*出汁パックの量は好みで変えてください。今回は甘口味噌なので4袋使っています。

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】苔玉に寄せて Vol.98~サクラの苔玉

サクラの苔玉

日本列島の南の方から駆け上がってくる「桜前線」、待に待った春の到来です。春は、卒業、新入学、新社会人となる等々、私たちの営みの新たな出発の季節です。桜吹雪を背景に学び舎での「卒業式」、親しい友との別れ・・・そして、・・・期待と多少の不安の中で「入学」・・・・・

桜吹雪が彩りを添える中で、歳を重ねての学校卒業は、期待・不安・焦燥の思いがいっぱい・・・・・一人前の社会人の出発です。

桜花爛漫の季節を舞台に、悲喜交々、人それぞれに思いが深いことと、察します・・・その故か・・・「桜」の苔玉は大変な人気があります。3月7日、つくば市界隈で「桜の苔玉教室」を開催しましたが、定員いっぱいの状況になってしまいました。

桜と言えば殆んどの場合、「染井吉野」という品種を想起されると思いますが、染井吉野は大木に育ち過ぎて苔玉仕立てには不向きです。

苔玉に仕立てるサクラは小振りでも開花する「一歳ザクラ」の品種を使います。一歳ザクラにも幾種類かの品種が登録されています。本日は「御殿場桜」という一歳ザクラ品種を使いました。まだ固い蕾の状態でしたが、開花する桜に期待いっぱいで、苔玉制作に勤しんでおられました。

因みに、明治後年の時代から、主に関東地区に植え付けられたサクラは、「染井吉野」でした。染井吉野は葉を着ける以前に開花、・・・パッと開花してパッと散る・・・その様が・・・

「咲いた花なら散るのは覚悟・・・♪・・・」

予科練の歌に歌われるように、軍備強化の国策にピッタリだったので、多く「染井吉野桜」が植え付けられたということです。

「染井吉野桜」一品種に限定して、多くの地区に植え付けたが故に、染井吉野桜に特有のウィルス病が蔓延する状況を招いてしまいました。染井吉野桜の名所は50余年を経過すると、じり貧で樹勢が衰えていき、桜花・花見の名所は50余年で他所に変転する・・・・・誠に不幸な結果を招いています・・・・・残念な桜・花見の現況です。

日本の国花「桜」を長期間に渡って守り、大木に育て続けたい・・・植え付けるサクラの品種を見直し、「桜の大木」を育て子々孫々にまで繋げたい、という期待・運動が広く芽生えていることを知って頂きたいです。

小さなサクラの苔玉を作りながら、桜への思いを致したことでした。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について30年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.49『バレンタインデー』

つくばで食べる・つくる・育てる

2月のテーマ「バレンタインデー」

こんにちは、くーこです。

激しすぎる三寒四温をひしひしと感じている今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか? つくばでは梅が満開で良い香りがしています…と言いたいところですが、例年より早く花粉症が来てしまい顔面が大変なことになっております。先週末から始まった筑波山の梅まつりに行ってみたいのですが、あそこは杉のメッカなのでどうしようか悩んでいるところです。

![]()

今月はバレンタインデーがありましたね。まあ、私にはちょっとお高いチョコレートを食べられる日って認識なのですが、今年はちょっと違いました。

中学生の息子から「バレンタインデーにお菓子を作りたい」と相談があったのです。ここで普通のお母さんなら「あらあら、うふふ」となるのでしょうが、我が子にそんな甘酸っぱいことがないのは分かり切っていたので非常に冷静な私しかいません。話を要約すると、部活の女子数人とスイーツの話をしていたところ、皆でバレンタインデーに手作りお菓子を作って交換しようってことになったとか。あ、スイーツ男子でお菓子作りが趣味なのカミングアウトしたのね…ってところで、何を作ったら良いと思うかアドバイスちょうだいとのことでした。

「男の子の手作りに需要あるのかしら?社交辞令なんじゃないの?」と言いたいところをぐっと飲みこんで、「あげるのが2人ぐらいなら今のトレンドである小さいガトーショコラを推したいけれど…」と提案すると、結構な人数だったのとチョコレートは女子と被るから他のものが良いと言うので、「じゃあ、食中毒の心配がなくて失敗しない焼き菓子が良いね。マドレーヌや前もって準備できるアイスボックスクッキーにしたら?」と答えたところ、マドレーヌと当日部活休んだ子用に紅茶のアイスボックスクッキーを作ることに決めたようです。マドレーヌ以前こちらのコラムでも紹介したレシピで、はちみつレモン風味のもの。材料を混ぜるときに泡立てないように気を付ければおいしくできるので、お菓子作り初心者にはピッタリなんです。シェル型で焼けばお店風になりますしね。

今月のレシピに載せますが、紅茶のアイスボックスクッキーはプレーンな生地に紅茶のティーバッグを2袋入れて作りましたよ。ティーバッグの茶葉は元から細かくされているので、お菓子作りにはもってこいなんですよね。うちはアールグレイを常飲しているので、今回もアールグレイを使いました。って、本当はシンプルなバタークッキーをおススメしたのですが、「シンプルすぎてちょっと…」と言われてしまいました。ベーシック最高!最後はここに戻るんだ!!と言っても聞かず、「紅茶入れたらミルクティーに合いそうじゃない?」とオトメンな発言により「それがいいと思うよ?」とレシピを組み立ててここに至ります。

そんなやり取りを経て、休日の午後を半分使ってひたすらお菓子を作りラッピングし、翌日の部活に持って行ったのですが…帰りの車に乗り込んできた息子はちょっぴりおかんむりな様子。どうした?と聞くと、「お店で買ったのを詰め直した?」って一部の女子に言われたとのこと。おっと、その返しは想定外。誉め言葉だと思うよ?と返すと「みんな喜んでもらってくれたよ」って笑っていました。「男子からもらえるバレンタインって初めてだから新鮮!」と言っていたそうです。そして、女子力の高い男子の称号を得たとのことでした。良かったな、息子よ。でも、お菓子作りは洗い物をして片付けるまでだぞ!と、残った紅茶のクッキーをかじりながら「今度は器具の洗い方としまい方を教えなければ」と決意する母なのでした。

それではまた、3月にお目にかかりましょう。

![]()

≪紅茶のアイスボックスクッキー≫

・上白糖 80g

・塩 ひとつまみ

・卵 1個

☆薄力粉 165g

☆アーモンドプードル 35g

☆紅茶のティーバッグ 2袋

① ボウルにバターと上白糖と塩を入れ、泡立て器で白っぽくなるまですり混ぜる

② 溶いた卵を少しずつ①に入れてそのつどよく混ぜる

③ ふるいに☆を入れて②にふるい入れたら、ヘラで切るように混ぜる

④ そぼろ状のかたまりになってきたら、数回ボウルに押し付けてひとまとめにする

⑤ 生地を2分割にしてラップに包み、直径3㎝程の棒状にしたら冷蔵庫で1時間以上冷やす

(ジッパー袋に入れてここで冷凍すれば2週間は持ちます)

⑥ 170℃でオーブンを予熱している間に、ラップを外した⑤を6mmの厚さに切って、オーブンシートを敷いた鉄板に並べる

⑦ 15分程焼き、きつね色に焼けたらできあがり

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】苔玉に寄せて Vol.97~真っ赤な薔薇の花! の苔玉

真っ赤な薔薇の花! の苔玉

2月14日はバレンタインデー、もう間もなくです。愛する人にチョコレートを贈ったり花を贈ったりして、何とか『愛』を伝えたい・・・少なからず心の葛藤しておられる方・・・義理チョコをお考えの方、等々。

バレンタインデーの贈物に、『苔玉』を選ばれる方も少なからず見受けます。例年、ミニチュアローズの苔玉が人気です。赤、白、ピンク、紫色花と多様ですが、特に赤色花のミニチュアローズが選ばれることが多くみられます。

色別!バラ(薔薇)の花言葉一覧

バラの花色は赤、ピンク、オレンジ、黄、白、青、紫、緑、茶、複色など、とても豊富です。

そんなバラには、花色ごとに下記のような花言葉があります。

| 赤 | 「あなたを愛します」「愛情」「美」「情熱」「熱烈な恋」 |

| 白 | 「純潔」「私はあなたにふさわしい」「深い尊敬」「純潔」「清純」 |

| ピンク | 「しとやか」「上品」「可愛い人」「美しい少女」 |

| 黄 | 「友情」「平和」「友愛」「献身」「嫉妬」「薄らぐ愛」 |

| オレンジ | 「無邪気」「魅惑」「絆」「信頼」「すこやか」「愛嬌」 |

| 青 | 「不可能」「夢かなう」「奇跡」「神の祝福」 |

花言葉には諸説ありますが、赤いバラの花は『愛』…が一般的、バレンタインの花の代表格です。

苔玉教室等々で一部の方々・・・「えっ!赤いバラを苔玉です!?」って・・・と、戸惑われる向きもあります。『苔玉』とは『和』の世界・・・洋花でしかも『真っ赤なバラ』は『和』に馴染まないという観念・・・・・

でも、『知床旅情』に歌われている『ハマナス』もバラの一種なんです。

愛の境界に和も洋もなし、愛の印・真っ赤なバラの花を見つめて、素敵なバレンタインデーをお過ごし下さい!

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について30年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。