Posts in Category: お知らせ

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.46『長野へGO! -前編-』

つくばで食べる・つくる・育てる

11月のテーマ「 長野へGO! -前編-」

こんにちは、くーこです。急に肌寒くなってきましたね。気持ち的に秋は3日で終わって冬に突入という気分です。皆様体調崩されていませんか?

先日、子どもが3日間宿泊学習に行く日程に合わせて、私たち夫婦も泊りがけで遠出してきました。とは言っても、子どもの送迎の時間を考えると行ける場所は限られてしまいます。圏央道使ってドライブしてみたいと言う夫の提案と、新蕎麦食べたい私の欲望から1泊2日で長野県へ出かけることに。当初長野市から小布施町を予定していましたが、時間の関係上軽井沢へ。なんとつくば市から2時間半程で遊びに行けるのです。意外と近くて驚きです。

お互い初長野県なので、とにかくおいしいものを食べよう!!を合言葉に車を走らせます。今回は子どもファーストでは無いので、割とノープランで出発。ひとまず、白糸の滝でマイナスイオンを浴びに行きます。ちょうど紅葉が見頃で、ハイキング姿の外国人ファミリーも多く見られました。欧米の方々ってSNSとかで休暇になると即ハイキングってイメージがありましたが、正しいイメージの様です。茨城のシンボル袋田の滝のダイナミックさは無いものの、水の美しさと清々したかわいらしい滝でした。人造滝なので、いつ訪れてもその透明度は保たれているそうですよ。駐車場そばの売店では珍しい鹿肉まんや長野名物おやき等も売っていてにぎわっていました。

あれこれ買い食いしたい欲を無理やり押さえつけて、今回の最大の目的であるお蕎麦屋さんへ向かいます。お目当ては、翁達磨一門の「浅間翁」です。趣味で蕎麦打ちをしていた私の父の心の師匠・高橋邦弘氏のお弟子さんがやっているお店とのことで、軽井沢から少し離れた場所にある名店です。一言でいうと、「もの凄くおいしかった!」につきます。

お蕎麦は瑞々しくシャッキリとしていて、上品な香りです。そば汁も辛くなくて最後までおいしく頂きました。自家製の身欠きにしんの甘露煮も甘すぎず、隣のカップルがメニューも見ず「鰊そばふたつ」と注文していた理由も頷けます。そんな私たちは鴨ざると天ざる頼みましたが、鴨ざるには厚切りのローストした鴨と鴨のつくねが入っていて、そこまで鴨油がきつくなく、どこまでも上品な味わいでした。天ぷらもキノコや里芋と山の幸メインでおいしかったです。二人だとシェアして食べられるのが良いですよね。

![]()

満腹になったところで、スルーしていた軽井沢へ戻ります。この日は日曜日なので、混雑を予想して旧軽井沢は翌日に回し、アクセスしやすそうな南軽井沢にある「軽井沢タリアセン」で観光することにしました。こちらは、塩沢湖を中心にした自然・芸術・レジャーが楽しめる複合施設です。いくつかある建物は戦前に建てられた別荘を移築復元されていて、本当に美しかったです。建築関係の職場で働いていたこともある私は美術館も入れるチケットを購入して、屋内も堪能しました。

その中のペイネ美術館の建物は、旧帝国ホテルを設計したアントニン・レーモンドの別荘「夏の庭」であり、内部構造は近代建築の巨匠ル・コルビュジェの案を取って建築されたそうで、2階へ行くスロープがまさにコルビュジェぽい!とちょっぴり興奮。

ジブリ作品「思い出のマーニー」のお屋敷のモデルと言われている睡鳩荘の周辺ではフォトウェディングをしているカップルが3組いらっしゃいました。お幸せに~と心の中で祝福しつつ、道を挟んで皇室の方々も訪れている軽井沢高原文庫へ。軽井沢は避暑地として缶詰になるには最適な場所だからか、有名な作家が数多く滞在し、また多くの舞台としても登場しています。堀辰雄の「風立ちぬ」は同名のジブリ作品があるので有名ですよね。設定は違っていますが、映画から小説を読んだ方も多いのではないでしょうか?文学部出身の私も近現代文学はさらっと流した程度なので、とても興味深く拝見しました。作品を読んでいる方はもっと楽しめるかも。

そうこうしている間に、既に夕方になってしまいました。おしゃれなカフェでお茶を…と言っていたのに、そんな暇はありません。そのまま、星野リゾート内にあるハルニレテラスに行き、ぶらぶら散歩しつつ「村民食堂」で夕飯を頂きました。こちらはカジュアルな信州料理を食べることができるお店で、馬刺しと信州サーモンのお造りが絶品でした。特に信州サーモンはこりこりした歯触りで脂はのっているのに口当たりがさっぱりとしたお味で、もっと食べたかった!淡水魚とのことですが、水がきれいだからおいしい養殖ができるのでしょうね。

![]()

夕飯後、ホテルに向けて出発しましたが、この日予約を入れたのは北軽井沢にあり、国道という山道を走ること30分…予約をした時に気が付いたのですが、北軽井沢って群馬県なんですね。車中で「やっぱり秘境なのかね?埋蔵金あるのかな?」(こちらは名前を聞いたら卒倒する茨城から来ているのに、棚に上げてボンドで接着中)なんて『翔んで埼玉』のネタで盛り上がっていたら、急に目の前に鹿が飛び出してきてびっくり!!他に車がいなかったのと、道が暗くゆっくり走っていたために事なきを得ましたが、私たちも鹿も暫し見つめ合ってしまいました。いやぁ、イノシシとかじゃなくて良かった!!あれに遭遇したら車大破を覚悟しないといけないですからね(昔、筑波山で同僚がやられて涙目だったのを思い出しました)。

そんなこんなで、1日目の旅の終わりはなかなか思い出深い鹿との遭遇で幕を閉じることに。来月は2日目の食レポをしようと思います。

それではまた、12月にお目にかかりましょう。

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】苔玉に寄せて Vol.94~クロマツの苔玉

クロマツの苔玉

まだ11月初旬、街中ショッピング街はすでに忙しない年末の装いが始まっています。園芸の店先では赤い実で彩られたヤブコウジ、マンリョウ、ナンテン等と共にクロマツ、ゴヨウマツなど年末・年始の植物たちも徐々に並び始めました。年始を寿ぐ植物の大様は、やっぱり松類でしょうか。クロマツ等の苔玉作りの季節が来たナァ・・・園芸愛好家も御多分に漏れずという此の頃、早速クロマツの苔玉作りにチャレンジしました。

クリスマスを彩る赤葉のポインセチアや色とりどり・艶やかなシクラメン等に比べると、地味な存在に思われる松類ではありますが、新年はやっぱり「松竹梅」が私たちの生活・習慣に根付いた植物です。中でも松はその筆頭格です、見逃すことは歴代の慣習に反します。

クロマツは樹木の王様格・見るからに威厳に満ち溢れており、苔玉制作に当たっては、それなりの忖度に及ばざるを得ません。小さな苔玉とは言え、クロマツ大王の威厳を保って、その風格を表現しなければ等々、思いを致しながら、しかし気取ることなくクロマツの苔玉にしたい・・・あえて言うならば「カジュアル盆栽」的に位置付けたい・・・そんな思いを致しながら、チャレンジしました。

クロマツだけを単体で苔玉に仕立てては、ちょっと寂しいし・・・、下草に玉リュウノヒゲを添植、更に添景物として松ポックリを配してみました。添景とした松ボックリから発芽したクロマツと見るか、はたまたクロマツから落下した松ボックリという景観と読み解いてみるか、いずれにしても「松と松ボックリ」のストーリーを思い描いてもらいたい・・・と、願いをこめました。

余談ですが、添えた松ボックリが、果たして黒松の松ボックリであるのか、ひょっとしたら赤松の松ボックリなのか?・・・、少々気になるところです。(笑)

クロマツの苔玉を作りながら、平穏なる年末であれよ、そして良き新年であれよかし、と祈りつつ・・・。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について30年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.45『笠間の栗』

つくばで食べる・つくる・育てる

10月のテーマ「 笠間の栗」

こんにちは、くーこです。朝晩急に肌寒くなりましたね。これはすぐに暖房器具が必要になる予感がします。

さて、秋が来てすぐに終わってしまいそうな今日この頃ですが、実りの秋ということで我が家にもあちらこちらからいろいろ頂いております。新米は酷暑の影響であまり品質が良くないかもと言われて受け取ったものの、小粒ながら甘みもあってこの時期ならではでしたよ。我が家では新米が手に入ると鉄鍋で炊くのですが、圧力が適度にかかるのとおこげが香ばしくて本当においしいです。これをおにぎりにして、豚汁つけて新米祭りをするのですが、あっという間に無くなってしまいます。体重計が怖いです。

![]()

茨城の秋と言えば栗ですかね?笠間の栗が有名なのでこの辺のパティスリーのインスタはモンブランだらけです。パン屋さんでもモンブランのペストリーとかよく見かけますね。私はそこまで熱狂的なモンブランファンでは無いのですが、ふと「笠間の栗って食べたことないかも?」と長年茨城に住んでいてそれはどうよ?と思い食べに行ってきました。ちなみにいつも食べているのはかすみがうら市で採れたものです。結論から申し上げますと、どちらもおいしい栗です。私の普通舌では違いは判りませんでした。

とは言え、笠間は名産とうたっているだけあって、さまざまな栗料理があって楽しいです。モンブランひとつとっても、糸のように細く絞って口どけ重視のものや、砂糖を加えずに栗本来の甘みを最大限に生かしたもの、賞味期限5分!究極のモンブランっていうのもありました。笠間市のホームページに「笠間の栗もんぶらり旅マップ」というのがあるので、マップ片手に食べ歩きも楽しそうです。

この日は「道の駅かさま」内にあるLa Kuriで糸という名前の付いたモンブランケーキのfiroと昼ご飯を食べたばかりなのに栗のキッシュを食べてきました。ケーキはシーソルトが付いていてこれで栗の甘さを引き出す様です。栗を丁寧に裏ごしして和栗の香りと味がダイレクトに伝わるケーキでした。土台がないのでクリームですね。あっさりしていてぺろりといけちゃう。ただ、糖度20%は甘党の私には少し物足りなかったかな。糖度40%のカスタードが入っているのにすればよかったかも。そして栗のキッシュ…これがものすごくおいしかった!!チーズのコクと塩味が栗の素朴な甘さととても良く合う!!これを食べると言い出した夫に「よくやった!」と褒めちぎりました。私なら絶対にチョイスしないので。栗としょっぱいものって相性良いようで、ActivenoteのRicoさんは隣ブースの活龍で食べられる「純モンブラン贅沢タンタン麺」が推しらしいです。ゴマも栗もナッツ系だから絶対においしい予感しかしません!これは近々再訪しなければ。

![]()

そして先日、栗拾いに行った方からおすそ分けを頂いたので、栗のキッシュを再現してみました。お店のはタルト生地だったと思うのですが、手軽に作れるよう市販のパイ生地を空焼きしてから使っています。で、面倒くさいと思いますが、栗は洗ってジッパー袋に入れて一度冷凍してください。そうすると皮が?きやすくなるのと、栗の中に入っていた虫がこんにちはしてきますから。お店で購入したものだと大丈夫な気もするのですが、栗拾いしたものだと意外といるんです。もし栗に白い粉状のつぶつぶがついていたらそれは虫の糞なので、あらかじめ避けた方が無難ですよ。大量に皮を?くのは辛いけど、このレシピなら10粒なので、ちょっと秋の味覚を楽しむには良いと思います。ぜひ作ってみてくださいね。

≪栗のキッシュ≫

・栗(鬼皮・渋皮をむいたもの)10粒

・砂糖 大さじ2

・玉ねぎ 1/4個

・ベーコン 40g

・バター 大さじ1

・ピザ用チーズ 50g

☆卵 2個

☆牛乳 100ml

☆マヨネーズ 大さじ1

☆塩・胡椒 少々

② パイシートは解凍して、型に合わせて延ばし、型に敷き込み、フォークで底に穴をあけて冷蔵庫で冷やしておく

③ 薄切りにした玉ねぎとベーコンをバターで炒めて粗熱を取っておく

④ ☆をボウルで混ぜておく

⑤ ②に①と③とチーズを敷き詰めて、④を上からかける

⑥ 200℃で予熱したオーブンで30~40分焼く。

※焼き時間・温度はオーブンによって異なるので調節してくださいね。

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】苔玉に寄せて Vol.93~シクラメンの苔玉

シクラメンの苔玉

秋深まって来ると、赤、白、ピンク、紫色で園芸店を彩るシクラメンの花たち・・・単色以外に絞咲き、フリンジ咲き等々と暖かな室内に一鉢欲しくなります。最近のシクラメンは品種改良が進み、大輪大鉢仕立てのシクラメンとともに、ミニサイズで耐寒性も高く、手頃な鉢花が多く出回るようになりました。

ミニサイズのシクラメンを苔玉に仕立ててみたい、と思う心は晩秋から年末の年中行事・作業になっています。小洒落た受皿に小さなシクラメンの苔玉を誂えて手土産として持参し、友人・知人に喜ばれることしばしばです。

60余年も以前の昔々、私が大学で園芸学を学んでいた頃には、市場にはシクラメンは殆んど出回ってはいませんでした。冬休みの折、大学の花卉園芸学研究室で赤花のシクラメンを一鉢分けてもらって長崎の実家まで持ち帰り、母が大変に喜んだことが懐かしまれます。母は大事に育てて、5月中旬までシクラメンの開花を楽しんでいました。当時は重くて壊れやすい素焼きの陶器製植鉢(5号鉢:15㎝鉢)に仕立てられたシクラメンでした、九州まで列車に揺られて運ぶのは大変なことだった・・・懐かしいシクラメンの思い出です。

令和の時代のシクラメンはミニサイズに品種改良が進んでいる、また軽くて壊れにくいプラスチックの植木鉢に植えられている、更に苔玉に仕立てて楽しむことも出来ます。歌手『布施明』の囁く『シクラメンの香り』を、多くの人たちに楽しんでもらいたいと願います。カラフルで艶やかなシクラメンたちを生活の片隅に置いて頂き、心温まる年末年始を過ごして頂ければ、一塊の園芸家の端くれとしてこの上ない喜びです。

素焼きの陶器鉢に植えられた赤単色花のシクラメンを抱えて九州まで運び、母が大喜びしてくれたこと・・・時移り・・・軽いプラ鉢に植えられた艶やかな花々の開花するミニシクラメンを持ち運び気軽にプレゼントが出来る令和の時代・・・ミニシクラメンを苔玉に仕立てながら『アレコレ』思い出し、思いを致しております。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について30年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.44『北海道とポップコーン』

つくばで食べる・つくる・育てる

9月のテーマ「 北海道とポップコーン」

こんにちは、くーこです。

今、スーパーに買い物へ行ったら、野菜がものすごく高くてびっくりして帰ってきました。たぶんですが、先週の1.5~2倍ぐらいの価格だったと思います。この夏は夏野菜が特に安かったという記憶はないのですが、それにしてもです。今になって、ゴーヤ・茄子・オクラ辺りが地場野菜売り場でお手頃に手に入る感覚ですね。よくよく見てみると、北海道から仕入れしている野菜が高騰しているようです。トマトや人参なんかがそうなのですが、そういえば、少し前のニュースで気温が高すぎて畑の人参が溶けたりと、夏に収穫する野菜の被害が甚大と映像が流れていたことを思い出しました。

![]()

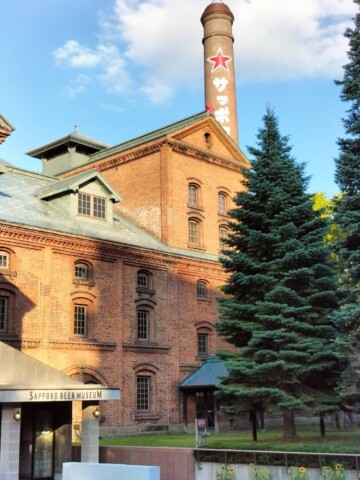

実は私も8月の下旬に北海道へ行ってきたのですが異常な暑さで、お盆に帰省した友人からは「夜は寒いし、雨降ると肌寒く感じるから長袖は絶対に必要だよ」と言われて荷物に入れていた長袖が、結局最終日までスーツケースから出すことなく終わってしまいました。どれくらい暑かったかというと、サッポロビール園でジンギスカンを食べていた時に、隣のテーブルのおじさまが「暑すぎる!!」と突然脱ぎ始めランニングシャツとエプロンという素敵な格好になってしまうぐらいと言えば伝わりますか?伝わらない??この次の日には北海道初の全道熱中症警戒アラートが発令されたと言えば分かってもらえるでしょうか。

滞在していた3日間が全てこんな気温で、楽しみにしていた旭山動物園では開園直後から暑すぎて動物が木陰から出てこなかったり、お目当てのシロクマはたぶんプールの水温が高くて入りたくなかったのか、お風呂の湯加減を確かめるお母さんみたいにパシャパシャ手を入れてだるそうに遊んでいるだけでした。結局泳ぐシロクマは見ることができず、子供たちが熱中症になりそうだったので午前中で切り上げることになったのですが、北に生息する動物が多いのでこうなってしまうのは仕方ないですね。近いうちにリベンジしたいと思っています。

そんな訳で旭山動物園に使う予定の時間が空いてしまったので、札幌へ向かうまでの高速道路の途中にある「砂川ハイウェイオアシス」に寄ることにしました。ここはこどもの国やキャンプ場などがあり、屋内で遊べる施設もあります。中のレストランでは北海道の名物が一通り揃っていて、しかもどれもおいしい!おなか一杯になったところで子ども達は遊びに行き、大人は買い物へ。お土産屋さんの他にも直産マーケットもあり、私はそっちで買い物しましたよ。お肉やお魚も置いてあったり、北海道のハスカップは冷凍にされて売っていました。あれもこれもと欲しいものがありすぎて、迷いすぎて、逆に全く買えませんでした…そんなことありませんか?

ただ、これは!!というものを見つけました。それは、ポップコーンです。出来上がっているものではなく、炒る前の乾燥しているトウモロコシです。しかも、マッシュルーム型のなんです!スーパーでよく見かけるのはバタフライ型と言われるものなのですが、こちらのマッシュルーム型、私はネット通販でしか見たことがないです。マッシュルーム型はキャラメルとかソース系に絡めるタイプと相性が良いそうで、逆にフレーバーミックスの様な粉状にはバタフライ型が合うと言われています。高級ポップコーンの「ギャレットポップコーン」では両方をブレンドして使っているそうですよ。これはもう買うしかない!しかもかさばらないし!!(LCC利用だったので荷物重くしたくないから、これ大事)それにとっても安くて、本当にこの値段でいいんです

か?と思ってしまいました。ええ、5袋購入しましたよ。

家に帰ってから早速作ってみたのですが、意外と難しいことが分かりました。丸くならないのです。いろいろ調べて、フライパンを高温に熱しておいてから油でコーティングしておいたコーンを入れて作ると割と丸く仕上がります。きっとポップコーンメーカーだともっと上手に作れるのでしょうね。味ですが、風味がとても良くてもっと買ってくればよかったかも。今回は「映画館のよりおいしい!」と我が家でだけ評判のキャラメルポップコーンを作りました。たっぷりまぶさっているのが好きなので、キャラメル多めです。写真ではバタフライ型の塩バター味とのハーフ&ハーフにしました。甘い、しょっぱい、甘い、しょっぱい…のエンドレスループで手が止まらない危険なおやつですが、よかったら作ってみてくださいね。

それでは、また10月にお目にかかりましょう。

![]()

≪キャラメルポップコーン≫

・サラダ油 大さじ1

☆グラニュー糖 50g

☆有塩バター 15g

☆牛乳 大さじ1

② フライパン(26cmぐらいのがよいです)に豆を1粒だけ入れて強火にかける

③ 豆が爆ぜたら残りの①を全部入れてふたをする

④ 8割ぐらいはじけたら、火を止めて余熱で残りをはじけさせる

⑤ できたポップコーンは皿などにあげておく

⑥ ☆をフライパンにいれて中火にかける(結晶化防止のため混ぜない)

⑦ 薄いキャラメル色になったら弱火にして軽く混ぜて⑤を入れてよく絡める

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。