Posts in Category: お知らせ

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.53『夏至と焼きサバ寿司』

つくばで食べる・つくる・育てる

6月のテーマ「夏至と焼きサバ寿司」

こんにちは、くーこです。

しゅわしゅわの飲物がおいしい季節になってきましたね。最近は炭酸水にレモンとミントを入れるのがお気に入りです。窓を開けながら息子とレモンソーダを飲んでいたら、うぐいすの鳴く声が聞こえました。お隣さんのお庭には梅や椿などがたくさん植わっているので、それ自体は珍しいことではないのですが「この時期にうぐいすっているっけ?それにしてもすごく良い声して鳴くねえ」と息子もびっくりしていました。なので、通年うぐいすは存在しているが春に番を探してよく鳴いているから認識しやすいこと、鳴けば鳴くほど上手になっていくことを説明したらしょっぱい顔になって「つまり、婚活失敗してるってこと?」と尋ねてきたのでYes!と答えました。「早くパートナー見つかるとよいね」とうぐいすの幸せを祈らずにはいられない昼下がりでした。

![]()

閑話休題、私は夕飯後にウォーキングをしているのですが最近暗くなるのが遅いなあと感じていたら、カレンダーの6月21日に「夏至」と書いてあって納得です。夏至とはご存じの通り、1年で一番昼の時間が長い日のことです。私の中で夏至と言えばムーミンで、『ムーミン谷の夏まつり』や『ムーミン谷の仲間たち』に夏至の話が出てきます。夏至の前夜にニョロニョロが生まれるとか、物語の中だけの話だと思っていた枕の下に9種類(現在は7種類で良いらしい)の花を置いて寝ると夢で将来の旦那様に会えるとか、お祭りで焚いていたかがり火もフィンランドでは「コッコ」と呼ばれ悪縁を断ち切って良縁を結ぶ昔からの風習なんだそうです。

その他、ヨーロッパ各地で夏至のお祝いをするそうで、スウェーデンではミッドサマーと呼ばれるお祭りがあり、ニシンの酢漬けや新じゃがをおつまみにしてビールやスウェーデンウォッカを楽しむのだそう。有名なところだと、イギリスのストーンヘンジですよね。諸説ありますが、紀元前2500年頃の神殿で、夏至の日には祭壇から少し離れたところにあるスローターストーンと隣に立っているヒールストーンの二つの石の間を抜けて祭壇石に陽が射すそうです。非常に神々しい感じがしますね。

と、ヨーロッパでは夏至がかなり重要なものらしいのですが、日本ではあまりお祭りとか聞かないですね。神社で行われる夏越の祓ぐらいかも。その理由のひとつに夏至から半夏生の間に田植えをしていたから。昔は今よりずっと遅かったのですね。そんな忙しい時期にお祭りなんてしていられませんが、その代わりに豊作を願う食べ物を食べたり、お供えする風習は各地にあるそうです。最近は関東にも根付きつつありますが、半夏生にタコを食べるのは大阪周辺の風習で、稲がタコの吸盤のようによく根付くようになんだとか。他にも冬瓜・和菓子の水無月・三重県のみょうが・福井県の焼きサバがあるそうです。関東では新小麦の焼き餅があるそうなのですが、生まれて一度も食べたことがないです。

せっかくなので、縁起物の焼きサバとミョウガを使って焼きサバ寿司を作ります。作り方は非常に簡単。スーパーで塩サバ(骨抜き済み。ノルウェー産が脂のってておススメ)を買って、焼いて、酢飯と合わせて、ラップでぐるぐる巻いて出来上がりです。身の厚いところの皮面に包丁で切れ目を入れて焼くと皮がパリパリになっておいしくなりますがやってもやらなくてもOK。酢飯に薬味をたくさん入れるのでさっぱりとしていて夏向きな味です。包むのがめんどくさい人は焼きサバをほぐして薬味入り酢飯にかけると、そぼろ丼みたいでこれはこれでおいしいです。〆鯖が苦手な人でもこれなら食べられると思いますよ。ちょっぴり夏バテ気味な時にピッタリな気がします。

今年も猛暑になりそうなので、モリモリ食べてのりきりたいですね。

それではまた、7月にお目にかかりましょう。

![]()

≪焼きサバ寿司≫

・炊き立てのご飯 1合分

・すし酢 大さじ4

・大葉 6枚

☆塩こんぶ 大さじ1

☆白ごま 大さじ1

☆寿司ガリ 20g

☆みょうが 2本

塩こんぶと寿司ガリは刻んででおく

① 塩サバは皮面に細かく斜めに切れ目を入れて、グリルかフライパンで両面こんがり焼いてそのまま置いておく

② ボウルに炊き立てのご飯とすし酢を入れて切るように混ぜたら、☆を入れて軽く混ぜる

③ 大きめに切ったラップの下側に皮目を下向きにしたサバを置いたら、その上に大葉3枚を敷き、②の半量を軽くまとめながら大葉の上に置いていく

④ 手前のラップを持ち上げ、巻いていく。ラップの向こう側を引っ張りながらきつく巻き、両端は最後に折り返し全体を棒状に整える

⑤ 30分くらい冷蔵庫で休ませたらできあがり。切る時はラップごと切るとうまくできます

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】苔玉に寄せて Vol.101~苔玉の現況、 近い将来

苔玉の現況、 近い将来

苔玉を作って45余年の年月が過ぎ去りました。 この間、多くの人たちと苔玉を作り苔玉を語り合って来ました。 何とか、 園芸マーケットの一角に 「苔玉園芸」は認められているのではないかと思います。 さて、それでは今後 「苔玉」 君はどのような傾向をたどっていくのでしょう?・・・・・多分に気になるところです。

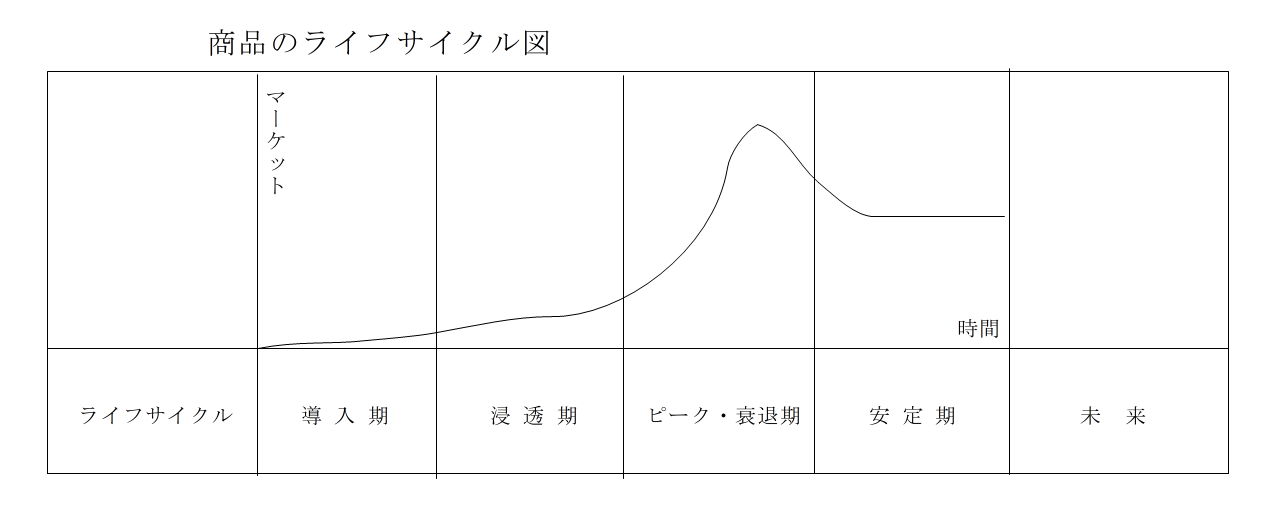

「苔玉」 も園芸マーケットの一商品です。 下表に示す曲線・ライフサイクルをたどっていくこと、 相違ありません。 では今、 苔玉の商品としてのライフサイクルはどのサイクルをたどっているのでしょう?・・・・・「浸透期」 の初期段階にありそうだ・・・私の直感するところです。

手作り一品モノであり、かつまた園芸農産品 (下代価格商品) である苔玉は、上代価格商品(工場出荷・大量生産商品)とは異なり、まことにゆっくりと流れるライフサイクルをたどっていくことでしょう。

マーケットの大部分は 「苔玉」 の存在すら知る由もない・・・・・のが現状です。 原材料の山苔は、その殆んどが山採品 (自然モノ)で出荷量が極めて少なく、入手に困難を伴うのが現状です。また、クロマツ、モミジ、ヤマアジサイ等々の生産者も減少傾向にあります。これら苔玉の原材料の入手困難も、 苔玉の浸透・拡大発展の足枷となりつつあります。

でも、苔玉に興味を抱いて下さる園芸愛好家は徐々に増えてきました。 困難を一つ一つ克服しつつ、 苔玉愛好家の皆さまのご期待に応えていきたいと思っております。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.52『季節のお仕事~ジャム編~』

つくばで食べる・つくる・育てる

5月のテーマ「季節のお仕事~ジャム編~」

こんにちは、くーこです。ゴールデンウイークあたりから急に暑くなってきましたね。毎年直売所で小粒のいちごが出るこの時期に、1年分のいちごジャムを仕込んでいます。今年もバランスの取れた「とちおとめ」と香りが素晴らしい「べにほっぺ」の合わせて4㎏分作りましたよ。

![]()

ジャムはもともと春から夏に旬を迎えるフルーツを冬にも食べられるようにと作られた保存食で、「押しつぶす」って意味なんだそうです。果実をつぶして砂糖で煮たものってことですね。今は保存食というより、すてきな朝食を彩るアイテムになっています。私もいちごの他に、ブルーベリー・桃・いちじく・マーマレード・キウイフルーツ等、何か手に入ると作って保存しています。と言っても、実家の両親が食べる用なのですが。実家の朝食はアメリカンブレックファストなので、ジャムをその日の気分で2種類程選んでテーブルに並べているようです。ちょっとリッチな気分になるらしいですよ。

そんな私が作るジャムはお砂糖が少なめです。通常のレシピだとだいたい果物の量に対して50~100%の砂糖を使うのですが、私は20~30%です。例外で柑橘系は70~100%していますが、果物の風味やフレッシュ感が出るのはこれぐらいと作り続けて出した数字です。スッキリした味で甘さが舌に残らないと、意外と子ども達からも人気なんです。

ただ、砂糖が少ないと保存には向かないので、冷凍保存にしています。小分けにしておけば食べ切りで食卓に出せるのでおすすめです。

そして、もうひとつ作る時に大事にしていることなのですが、砂糖を最初から入れないってことです。作ったことのある人なら分かると思いますが、お砂糖を果物にまぶして水分を出してから煮るレシピが多いですよね?それだと、長時間煮ているうちに砂糖がキャラメル化したり、果物の色が飛びやすいので、私はアクを取りつつ最初は弱火で果物だけを煮て水分を引き出して、ぐつぐつ煮えてきたら中火にして、ヘラで混ぜた時に少しなべ底が見えたらお砂糖を入れてその後いっきに煮上げます。市販品はだいたい105℃まで温度を上げて仕上げているようなのですが、硬いテクスチャーがあまり好みではないので、103℃ぐらいのややゆるいくらいで火を止めています。自分の好みにできるのが手作りの良いところですよね。

シンプルに果物とお砂糖だけで作るのもおいしいですが、フランス等ではハーブやリキュールで香り付けしたり、果物×果物でより複雑な風味を出したりしています。以前、バリ島のホテルで出てきたいちごジャムはバニラが入っていて素晴らしくおいしかったです。ここで私も組み合わせに開眼して、お酒やスパイスを入れたり、お砂糖もスッキリさせたいときにはグラニュー糖、こっくりさせたいときには上白糖やきび砂糖にはちみつと、その時の気分でいろいろ入れています。今回は国産のレモンが手元にあったので加えてみたら、いちごの甘い香りの中に爽やかなレモンの香りがちらりとのぞく初夏にピッタリなジャムができました。この記事が出る頃にはいちごも終わり、他のベリー系が売り場をにぎわせてくれるので、ぜひおうちで楽しんでみてください。

それではまた、6月にお目にかかりましょう。

![]()

≪いちごとレモンのジャム≫

・グラニュー糖 200g

・レモン 1個

・白ワイン 100ml

レモンは薄く皮を剥き千切りに、果汁を1/2個分絞り出しておく

① 小鍋に水とレモンの皮の千切りを入れて、沸騰させて茹でこぼしておく

② ステンレスか琺瑯の鍋にいちごと白ワインを入れて弱火で煮る

③ グツグツしてきたら中火にしてアクを取りながら水分を飛ばしていく

④ ヘラで混ぜてなべ底が見えてきたら一気にグラニュー糖を入れる(ここまでで20~30分)

⑤ ①とレモン汁も入れてアクを取りながら煮ていく。103℃か氷水に浮かべた小さ目なボウルに少し取って冷まして、好みのとろみになればできあがり

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】苔玉に寄せて Vol.100~親子、苔玉園芸教室

親子、苔玉園芸教室

5月5日『こどもの日』に向けて、『親子苔玉教室』、『多肉植物教室』を実施しました。お父さん、お母さんとお子さんたちで予想以上の参加者数で賑わいました。小学低学年から大人まで、多岐年代に渡る参加・・・・・苔玉や多肉植物に目を輝かせ園芸作業に無心に取り組んでいる親子共同作業の姿、微笑ましく嬉しくなりました。

苔玉は、『ナギ』の苔玉作りにチャレンジしてもらいました。根部を丸く纏め上げてヤマゴケを貼って仕上げる・・・・・四苦八苦、努力していくお子達・・・・・何とか丸い苔玉が出来上がり、満足気な様子、よく頑張りましたネエ!

多肉植物の寄せ植えは、丸く植穴を掘った薩摩軽石に、『エケベリア属』や『セダム属』の植物を4~5種類を植え付けて、砂漠で緑や赤い宝石を見つけた・・・・・かの如き想いを想定した作品作りでした。多肉植物たちを組み合わせていくお子達の一心不乱の姿・・・・・素晴らしいチャレンジの程を見せてもらいました。

私は小学2年生時に多肉植物に興味を抱き、高校3年時までの間、概ね700余種を収集・栽培した体験があります。幼い頃の多くの多肉植物、サボテン類が眼に浮かびます。大学進学で長崎の実家を離れましたので、幼い頃の私の収集・栽培品は自然消滅しました。園芸の世界に身を委ねて80余歳になる今、多肉植物たちに・・・'有難う′です。

慣れない手付きで、多肉植物や苔玉にチャレンジする幼いお子達の姿に触れ、「頑張れ!」 … エールを送ります。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.51『お弁当の思い出』

つくばで食べる・つくる・育てる

4月のテーマ「お弁当の思い出」

こんにちは、くーこです。新年度が始まり、なかなか落ち着かない毎日が続いていますが、皆さんは春を満喫していますか?今年は暖かいからか、ひたち海浜公園のネモフィラも4月の中旬に満開を迎えたようです。私の記憶だと4月の下旬ぐらいに海浜公園には遊びに行っていた気もするので、だいぶ早いですよね。

![]()

入園や入学などを迎え、新生活になって4月からお弁当作りを始めた方は少なくないと思います。私も息子が幼稚園に入園して週2回だけお弁当を作っていましたが、毎日だと本当に大変だと思います。皆さん本当にお疲れ様です。

息子は小さいころから好き嫌いがほとんどなかったので、お弁当作りは楽でした。幼稚園もNG事項がないところで、キャラ弁でも何でも子どもが喜んで食べるお弁当ならOKという寛容な園でした。なので、キャラ弁に全く興味のない息子は週に1度は必ず大好きな麺類にして、卵焼きは毎日入れてねとのお願いと、マイルールとしてパスタ料理では食べやすくてのびないショートパスタを使う(フジッリやペンネ)、臭いが出やすい大根料理は入れない、チャーハンはポロポロに炒めない(上手に食べられないから)、おかずは3品(冷食は正義なのでもちろん使う)、しきりにレタスとか葉物野菜を使わないとか決めて2年間作りました。子供用の小さいお弁当箱に詰めるのがなかなか難しく(詰めるの苦手なんです)、テトリスみたいにうまくはまらないなとか思いながらちまちま入れていました。インスタグラムで鮮やかにお弁当箱に詰めているのを見ると、本当に尊敬しちゃいます。

そんな園での初めての懇談会で数多くのお弁当に関する悩みを聞き、「普通はそうだよね~」と思ったのを思い出しました。私の弟もどんなに小さなお弁当箱でも残してしまい、母が苦労していたのを知っていたからです。「塩おにぎりとミートボールとミニトマトしか食べられなくて…手抜きしているわけではないのです…」と申し訳なさそうに先生にお話されている保護者に先生が「食べられるものだけで大丈夫です。手抜きなんて思っていませんよ!」と明るくアドバイスしているのを見て「この園を選んでよかった」と安心しましたね。その後「キャラ弁は崩れると子ども達が泣いてしまうので、作る時には崩れないようにお願いします」と先生が言った時には笑ってしまいましたが。「こわい~!!」って号泣してしまうのだそうです。

そして懇談会が終わり帰ろうとしたときに、同じクラスのママさんから声をかけられました。プレクラスで面識があったけれど、挨拶ぐらいしかしたことなかったので「はて?」と思っていたら、お弁当の作り方を教えてほしいと…私、そんな大層なお弁当作っていませんが??と、はてなマークいっぱいになっていると、なんでも息子が食べていた焼きそば弁当がとてもおいしそうで、「納豆しか食べず納豆をお弁当に入れてと泣かれ、無理だから普通のお弁当を作っても食べないし、困っていたら焼きそばなら食べられそうだと。息子君のみたいなのが食べたいと言うのですが、冷食のを少し入れるとかですか?」って言うではありませんか。納豆弁当は無理ですよね~。でも、本当に普通の焼きそばなんです~。なんてお話ししつつ、冷食ではなく〇ちゃんの焼きそばを使っていること。当時は肉が苦手だったのでちくわを入れていること。しょっぱいのも苦手なので野菜をいっぱい入れていること。炒めるときの油にマヨネーズを使っていること。そして1番のポイントは「少しレンチンした麺を水洗いして良くほぐしたらザルで水気を切って、炒めるときには水を入れないこと」「出来上がったらお皿に広げて冷ましてからお弁当箱に詰める」をお伝えしました。これをやることで時間がたってもべちゃべちゃにならず、くっつかないのです。

後日、別の集まりで教えたママさんと会った時に「食べてくれました!ありがとう!!」と感謝されてうれしかったのを覚えています。そして、この後も何人かのママさんに焼きそば弁当について聞かれ、やきそば弁当が少しだけブームになったのですが…その理由は息子が「ママの料理で焼きそばが一番好き!」と先生やお友達に言いまくっていたそうなのです。先生からそれを聞いた時には自ら穴を掘って埋まりたい気分になりました。だって、焼きそば以外にもいろいろ作っているよね?それしか得意料理ないとか思われるのは微妙に恥ずかしいよ!と、なんとなく解せぬまま卒園式を迎え、感謝の言葉でも「焼きそば弁当作ってくれてありがとうございました!」と言われ苦笑いして、焼きそばで始まった私のお弁当作りは焼きそばで幕を閉じたのでした。

そんな息子氏の焼きそば愛は今も変わらず、時々必要になるお弁当もやっぱり焼きそば弁当リクエストが多いです。のっけ弁用のお弁当箱を使うようになってからは多少詰める(のせる)のが早くなりました。そして最近では1玉では足りず、子ども成長を感じています。

皆さんの鉄板なお弁当はなんですか?私はやっぱり唐揚げです!

栄養も大事ですが、心の栄養のために好きなものを詰めるのも大事ですよ!!

それでは皆様また5月にお目にかかりましょう。

![]()

≪お味噌汁の素≫

・出汁パック 3~4袋

・乾燥わかめ 適量

・あおさのり 適量

・お麩 適量

・切り干し大根 30

① ボウルに味噌と出汁パックの中身を入れてよく混ぜる

② 具材の乾物を1種類ずつよく混ぜながら全部入れる(具材はお好みで)

③ 保存容器に入れたら、冷凍庫で保存する

④ お椀に大さじ1程入れて、熱湯を注げばお味噌汁の出来上がり

*この量でジップロックスクリュー473mlにピッタリ収まります。

*出汁パックの量は好みで変えてください。今回は甘口味噌なので4袋使っています。

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。