Posts in Category: コラム

つくばで食べる・つくる・育てる Vol.34『珍味・山ぶどうをもらいました』

つくばで食べる・つくる・育てる

11月のテーマ「珍味・山ぶどうをもらいました」

こんにちは、くーこです。

このコラムが出る頃には二十四節気の「小雪」を迎えているのですが、つくばは日中暖かでセーターの出番がありません。それでも朝の通学時は息も白くなってきて、息子は手袋をするようになりました。そして既に片方なくしました…なんて、別のママさんにお話しすると、「うちはこの短期間で2回無くした!」なんて仰っていました。小学生男子の冬あるあるですね。苦笑いしながら歩いていると真っ白な椿が咲いていて、静かに冬が来ていることを実感した今日この頃です。

先月、同じ市内に住む友人から「山ぶどうを摘みませんか?」とお誘いがあり、親子でお邪魔してきました。2年前からご主人のご実家から株分けしてもらった山ぶどうを育てていて、更に今年は株を増やしてお庭のフェンスに這わしてたくさん実をつけたそうです。良い機会だから皆で摘んでしまおうってことで、ボウルとキッチンバサミをお借りして房ごとカットしていきます。実の大きさは小ぶりのブルーベリーくらいで、普段食べているぶどうの様にぎっしり房に付いているわけではありません。子ども達は早々に飽きてしまい、大人だけで30分取り続けました。ボウルに山盛り2つ。達成感ありますね。

ただ、この山ぶどう、本当に酸っぱい!ちょっと生食には向かないのではないかと思うぐらいなんです。天然のものや、プロの栽培したものを食したことがないので本当は甘いのかもしれませんが、子どもはおろか栽培している張本人も手に余る品だそうで…「お義父さんは珍味だって言うんだけれど、珍味すぎてどう食べて良いのか分からないから、くーこちゃん何か作って!全部あげるから!!」と言うので、全てもらって帰ってきましたよ。ちなみにそのお義父さんはつぶしてジュースにして飲んでいるそうです。

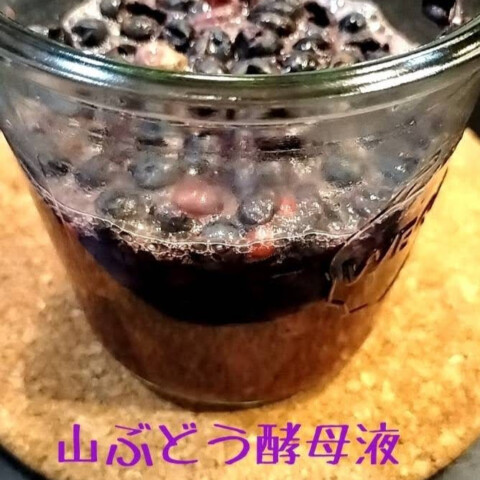

善は急げと、軽く洗って房から食べられる実だけを取り分けると700gありました。これだけあるといろいろできそうだったので、500gと200gに分けてジャムとジュースと前からやってみたかった天然酵母液を作ることにしました。酵母液から生種を作って、天然酵母パンを作ってみるつもりです。

まずは天然酵母作りから。

ジッパー袋に200gの実と砂糖小さじ1と水100ml程入れてもみもみしてから、煮沸消毒しておいた瓶に詰めて常温に放置。1日1回かき混ぜて空気を入れてあげて、3日もすればシュワシュワと発泡し、オリが沈むと完成です。5日後ぐらいにできました。このままだとワインになってしまい、酒造法に引っかかってしまうらしいので濾して瓶詰して冷蔵庫で保管します。それで成功したかと聞かれれば、答えは否です。酵母を育てるために水道水はNGということは知っていたのですが、家にあったアルカリイオン水を使ってしまい、イマイチ弱い酵母液になってしまいました。酵母は酸性を好むのでアルカリ性を混ぜるのはダメだったようです。お菓子作りやパン作りは化学変化を無視して作れないことを再確認しました。反省です。

次はジャム作りです。

友人が言うには、山梨の道の駅で山ぶどうのジャムは人気過ぎて買うことができないでいるそうです。ならば私が作るしかない!ですよね。いつも果実に対して20%の砂糖を入れるのですが、今回は30%にしてみました。この辺は果実を食べてみて臨機応変に。山ぶどうの良さを崩さない甘さにします。鍋に山ぶどう入れてこげないように注意して中火で煮ていき、水分が上がってきたら砂糖を入れて更に煮ます。砂糖が溶けて実が柔らかくなったところでザルにあけて実をつぶしながら濾します。山ぶどうは実に対して種が大きいのでジャムにすると口に当たる気がするんですよね。ここでジュースにする分を取り分けて、残りを鍋に戻して煮詰めてジャムにしていきます。瓶詰めして脱気すれば1年は持ちます。

ジュースは味が濃いので炭酸水で希釈して山ぶどうサイダーに。我が家のメンズ曰く、甘くなくて健康になりそうな気がするのと事。なんだかノンアルコールカクテルっぽいテイストです。ジャムはジュレのようで、パンでもお肉料理のソースにしても良さそうです。全て友人宅へ行く予定なので私が口にすることはなさそうですが。

それで、肝心の天然酵母パンはどうした?と思いますよね?これについてはページが少なくなってきたのでまた来月にお話ししようと思います。それでは、また来月にお目にかかりましょう。

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【苔玉に寄せて】Vol.82~「苔」舞台の「老黒松」と「松ボックリ」

「苔」舞台の「老黒松」と「松ボックリ」

歩行者専用の緑道が整備された筑波研究学園は、散歩するにはうってつけのラインでいっぱいです。紅葉で彩られた秋の歩行者専用道路を散策する、魅力がいっぱいです。

自然の景観に見とれて、この佇まいを苔玉の世界にいれていきたいものだなぁ・・・と思い描いております。

紅葉する木々の合間に濃い緑の黒松や赤松の林が程よく散在します。松の樹林下には松ボックリが転がり落ちています、ついつい手に取ってみたくなること、しばしばです。松の木の直下に松ボックリ・・・なかなかの景観であり、ストーリーだなぁと思うことしばしばです。

そうだ、この景観、季節感、ストーリーを苔玉作品に描いてみよう・・・と、早速にクロマツの苔玉に、添景物として松ボックリを配してみました。クロマツの老いた厳つい風情の幹肌に、マツの赤ん坊である松ボックリが張り付いている・・・なかなかの景を醸し出しました・・・老木と若い子孫が同一空間に生きている姿は、なかなかの様となり、ストーリーとなりました。

私が若き日々、大学時代の頃、園芸・造園学を学ぶ中で折に触れて、「自然に学べ」と、教え諭されたものでありました。ゴツゴツとしたクロマツの老木の幹肌・傍らに無造作に転がる松ボックリ、この相者が若き日々の学びを想起させてくれました。松の老幹肌・松の赤子「松ボックリ」を見ていると、永遠に繋がる命の偉大さを改めて思い知らされた気がしないでもありません。黒松の強面な老幹肌と松ボックリは、一個の苔玉景観を通して、命の世代交代を、言わず語らずのままに私に教えてくれました・・・たかが路辺に放り出された松ボックリ、されど未来の松の大木であったのです。

緑なす「苔」の大地で、老幹肌「クロマツ」と「松ボックリ」が演出する舞台・・・たかが小さな「苔玉」、されど思いは無限に拡がる「苔玉」空間舞台です。小さな苔玉園芸空間に、私たちの思いの一端でも表すことが出来たらいいなぁ・・・等々、深み行く秋の中で思いを馳せています。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について30年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

つくばで食べる・つくる・育てる Vol.33『紅玉でタルトタタン 』

つくばで食べる・つくる・育てる

10月のテーマ「紅玉でタルトタタン」

こんにちは、くーこです。

朝晩少し肌寒くなってきましたね。最近、セブンイレブン系列のお店で売っている「秋冬限定シュガーバターの木 焼きりんご味」にはまっています。ザクザクとした生地に、カスタードアップルのようなショコラがサンドしてあって、焼きリンゴというよりアップルパイです。日持ちもするし、すっごいおいしいし、最高すぎる!ということで、お店に行くと常に3袋は買ってしまいます。秋冬だけではなくて、通年で販売してくれないかなぁと、もぐもぐしながらひそかに思う今日この頃です。

9月にいつも購入している長野の小布施屋さんから訳ありリンゴの案内がありました。ここ数年はブラムリーアップルを購入していたのですが、久々にタルトタタンでも焼いてみようかと思い、煮崩れしやすいブラムリーではなく初めて紅玉をポチリ。10月の初めに小ぶりで真っ赤な紅玉が届きましたよ。訳ありなので、多少傷がついていたり凹んでいたりしましたが、皮をむいてしまえばきれいな果肉が出てきます。まずはそのまま食べてみます。うん、酸味は強いけれど瑞々しくて爽やかな甘みがあって、生食でも十分おいしいです。これならタルトタタンにしてもおいしいはず!期待は高まります。

タルトタタンは作ってすぐは食べることができないので、食べたい前日に焼きますよ。市販のパイ生地でもおいしくできますが、材料さえそろえば5分ぐらいでできるので、サクッと作ります。生地ができたらいよいよ紅玉の登場です。18cmのマンケ型に対して6個使います。4つ割りにして、キャラメルとあえて、グラニュー糖を追加して45分前後弱火で煮ていきます。時間はかかりますが、割と簡単です。今まで失敗したこともないので、鼻歌歌いながら作っていたのですが、15分経った辺りから雲行きが怪しくなってきました…煮崩れてきたのです。「え?なんで??」火加減はOKだし、リンゴを重ねてもいないし。原因が分からないまま作り続け、半分はジャム状のものになってしまいました。後日、もう一度作ってみても結果は同じ。紅玉よ、あなたは煮崩れしにくいのではなかったのですか?ウィキペディアにだって煮崩れしにくいって書いてありますよ…

それから原因を調べましたよ。まずは手持ちのレシピでタルトタタンが載っているものを全て確認してみました。そしたら、紅玉使っているパティシエさんが誰一人としていなかったんですね。皆さん「ふじ」を使っていました。ふじは煮崩れしにくい堅めの果肉と、酸味と甘味のバランスが良いそうです。気にしないで読んでいた時は手軽に手に入るからかな?ぐらいにしか考えていませんでしたが、そうではなさそうです。

そして、リンゴ農家さんのブログに答えがありました。

「早生リンゴは煮崩れしやすい」。紅玉も早生品種の1つです。なので、プロは紅玉ではなくふじを使うとも書かれていました。なるほど!!さっと火を通すアップルパイのフィリングならシャキシャキ感もあって良いのかもしれないですが、じっくり火を通すタルトタタンには確かに向いてないですね。理由が分かってすっきりしました。

ちなみに、今までタルトタタンを作る時には同じ小布施屋さんから取り寄せていた「春紅玉」や「ピンクレディー」と1月下旬から出回るものを使っていました。こちらも酸味が強い品種でお菓子作りに向いているものです。こうなったらこの冬も取り寄せて、今度こそ完璧なタルトタタンを作りたいものです。ただ、見た目は少し残念だっただけで、味はとってもおいしかったことはお伝えしておこうと思います。

レシピですが、最近の心の師であるemojoieさんのタルトタタンを参考にして作っているので、そちらをご覧になってくださいね。それでは!

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【苔玉に寄せて】Vol.81~園芸、発想素人・実行玄人

園芸、発想素人・実行玄人

苔玉作りを始めて45余年の月日を経過しました。この間、概ね1000余種の植物たちを苔玉に仕立ててきました。この植物を苔玉という形に仕立てて、果たして順調に育ってくれるのだろうか?・・・上手く育ったとしても、多くの園芸を愛好される方々に支持してもらえるのだろうか?・・・等々、暗中模索の日々でした。

そんな中で、「このバラ、苔玉に仕立てたら素敵じゃないかしら!?・・・」と、真赤なミニチュアローズ等々を買ってくる妻、娘たちでした。どちらかと言うとケヤキ、クロマツ、モミジ等の「和物植物」の苔玉をイメージしていた園芸プロフェッショナルを自負していた私でした。

結果・・・

赤、黄、ピンクのミニチュアローズの苔玉もかなりの人気苔玉となる、年末~年始を華やかに彩るミニシクラメンの苔玉も大人気でした。園芸のド素人であった妻、娘たちに脱帽です。「俺は園芸のプロだ!」という思い込み・・・タジタジです。世に言う「発想は素人・実行は玄人」を、再認識したことでした。世に言う、「素人」の方々の思い描く理想を、形として実現していくことこそが「玄人」の務め・・・「素人」の夢にこそ、未来が潜んでいるのでしょう。

私が園芸の世界に飛び込んでより56余年になります。

それ以前、4~6歳の食糧難の時代、私はオランダ坂を上りつめた長崎港を一望する高台(長崎市東山手)に育ちました。拙宅の下段に位置した洋館建ての家屋に、占領米軍の長崎地区司令官一家が居しておりました。その米人宅のファミリーに、私と同い年の金髪の乙女がおりました。私は、毎日金髪の乙女宅に遊んでいました。決して金髪の乙女に恋した訳ではない、ただ只管、お八つに出してもらえるホットケーキが目的だったんです。戦後間もない日本国は、厳しい食糧難の最中、ホットケーキは「甘い夢の菓子」でした。しかも、ホットケーキ・デートの舞台は、華やかなシャンデリアの吊るされたサンルーム、広い春先の庭にはチューリプ、パンジー、デージーなどが美しく咲誇っていました。

一方、私の住む庭にはイモ、菜っ葉等の野菜が栽培、「なんて小汚い庭」なんだろう・・・・? 食糧難のご時世の読めない、不満タラタラの少年時代でした。いつの日にか、金髪の少女宅のような、花いっぱいの庭のある家に住みたい。「三つ子の魂百まで」 ・・・。僅かばかりの小遣いで、チューリップの球根を買い、花の種子を買い・育てる小・中学時代、そして大学進学に当たっては「園芸学」を選んだことでした。

「発想素人・実行玄人」

・・・ 幼い頃・わが身に立ち返って、改めて園芸そして苔玉に思いを致しています。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について30年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

つくばで食べる・つくる・育てる Vol.33『ジャガイモ 』

つくばで食べる・つくる・育てる

9月のテーマ「ジャガイモ」

こんにちは、くーこです。

まだまだ日中は暑いですが、夜になると虫の声が聞こえてくるようになり、秋になってきていると感じている今日この頃です

ところで、皆さんの好きな野菜は何ですか?私はジャガイモが大好きなんです。炭水化物が多いので野菜枠ではなく主食枠に入れていますが、好きなだけ食べてよいと言われれば蒸かしたジャガイモにバターのせてモリモリ食べてしまう気がします。この夏はジャガイモが豊作だったのか、学校から持ち帰ったり、親戚やご近所さんからもたくさんいただきました。昨年は不作でじゃがいもの価格が高騰していてなかなか買えなかったので、うれしい悲鳴です。よく見ると、定番の男爵やメークイン以外にもいろいろな品種が出ているらしくキタアカリやとうやなんかも入っていました。ただ、複数の品種をシャッフルして名前だけ告げて渡してくるので正直どれがどれだかよく分かりません。食べた時に違うなと感じるだけです。皮や中身に色がついていないなら、メークインぐらいですよね、見た目で分かるの。

そんなわけで、一時期多いときは50個程あったジャガイモを嬉々として料理していたのですが、家族の反応を見るとシンプルなのが好まれる傾向にありました。ただ蒸かしただけ、揚げただけ。新じゃがはデンプン量が少ないため水っぽいと言われていますが、そんなこともなくほっくりしていて甘いので、素材の良さを生かした調理法が合っているのかも。とは言っても、毎回揚げて塩振るだけではつまらないので、「サラダエレガンス」という調味料をかけてみたり(あの「シェーキーズ」のポテトにそっくりな味になります)、ローズマリーとにんにくと一緒に揚げてフェタチーズを散らしてギリシャ風にしてみたりとアレンジしています。

あとリクエストが多いのはコロッケ・マッシュポテト・ポテトサラダでしょうか。どれも余裕のある日じゃないと作りたくないメニューですが、出すと喜ばれますね。マッシュポテトは私の母がアメリカ留学時代に覚えてきたものを引き継いでいて、つぶしたジャガイモに卵黄とバターを入れて作ります。コクがあっておいしいので、息子には「これだけをボウルいっぱいに食べたい」と言われます…私も同じぐらいの年の時はそう思っていましたが、作る側になったときにそのカロリーの恐ろしさに気づいてしまい、配給制にしています。

ポテトサラダにはちょっぴりこだわりがあって、ゆでたてジャガイモを粗くつぶして熱々のうちに甘酢漬けにしておいた玉ねぎを酢ごと入れることです。今から20年ぐらい前の雑誌で帝国ホテルの初代総料理長であった村上信夫シェフのインタビューが載っていたのですが、どうしても上手く作れないポテトサラダのレシピを出征前の先輩が餞別にと教えてくれたというものでした。そのコツが、ジャガイモがマヨネーズを吸ってしまわないように始めに酢で下味をつけて水でさらした玉ねぎをパラッと散らしてからマヨネーズを加えると味がぼけないと書かれていました。それを知ってからは同じような作り方をしていたのですが、事前に甘酢漬けにしたものを漬け汁ごと入れた方が玉ねぎの甘酸っぱさがアクセントになっておいしかったので、それからはずっとこの方法です。あとは、マヨネーズに練乳入れたりごろごろベーコンと半熟の茹で卵を入れるところはまたもや「三月のライオン」からいただきました。禁断の味ですが、ホットサンドにしても本当においしいのでやってみて欲しいです。

これから秋ジャガイモの季節がやってきます。また春に収穫したものが貯蔵されてますますおいしくなってきます。旬が2度あるなんて、ジャガイモはなんて素敵な野菜なのでしょう!と改めて思う私なのでした。

≪禁断のポテトサラダ≫

・玉ねぎ 1/4個

・きゅうり 1本

・茹で卵 2個

・厚切りベーコン 好きなだけ

・ミツカンかんたん酢(甘酢) 大さじ2

・マヨネーズ 適量

・練乳 小さじ1/2

・塩、こしょう 適量

② ジャガイモを皮から柔らかくなるまで茹でる。(20~25分くらい)

③ きゅうりを薄切りにして分量外の塩を薄く振って塩もみにして、水分を取っておく

④ ベーコンをゴロゴロに切って、弱火でじっくり焼いておく

⑤ 茹で卵も食べやすい大きさに切る

⑥ ジャガイモが柔らかく茹ったら、熱いうちに皮をむいて粗くつぶす

⑦ ⑥に①を入れてよく混ぜたら、マヨネーズと練乳を入れてあえる

⑧ ⑦に③④⑤を入れてさっくり混ぜて、塩こしょうで味を調えたらできあがり

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。