Posts in Category: お知らせ

つくばで食べる・つくる・育てる Vol.13『醤油を仕込む』

つくばで食べる・つくる・育てる

1月のテーマ「醤油を仕込む」

あけましておめでとうございます。くーこです。

年末に自家製の醤油を仕込みました。

事の始まりは、4年生の息子が「醤油って自分で作れるの?」と聞いてきたからです。

味噌は地区の婦人会で毎年参加者を募って作っているみたいだし、塩と砂糖は海水や植物のエキスを煮詰めて結晶化させるというのは知っています。が、醤油は大豆を使うってことぐらいしか分からず、とりあえずネットで調べることに。

水で戻した大豆と炒った小麦に種麹をまぶしつけ、3日ほど30℃前後で繁殖させて麹を作り、そこに水と塩を入れて1年位寝かせれば出来上がるというのが分かりました。私の中ではここで調べ学習終了だったのですが、息子は「醤油作ってみたい!大豆から作ってみようよ!!」と、とんでもないことを言い出しました。出た!何でも作ってみたい病!!おととし、簡単だと言われて栽培した4株の枝豆。採れたのはわずか数粒…そのことを忘れたのかい?なので、その案は却下。小麦は小麦粉を炒って代用することも可能の様ですが、麹菌を3日も30℃前後で見守り続ける方法が思いつきません。

それでも、作ってみたい様子だったので、さらに調べていくと麹を売っているお店を発見。これなら塩と水を混ぜるだけでできそうです。いくつか購入できるところを見つけ、その中でも全て国産でお値段もリーズナブルな大徳醤油さんにお願いしました。こちらは手作りキットも売っていますが、今回は麹のみの購入です。

せっかくなので、水と塩にもこだわろうと、近所のスーパーで南アルプス天然水と長崎県の海水で作った塩を買ってきました。ずいぶん手軽なこだわりな感じもしますが、良いのです。麹は生きものなので、届いたらすぐに作れるように道具もあらかじめ準備します。と言っても、ビンだけなんですが。ビンは金属の蓋だと錆びてしまうらしいので、プラスチック製が良さそうです。家にあった、梅ジュース用のを使うことにして、消毒作業をします。キッチン用のアルコールで除菌しようとしたら、1か月抗菌するものだったので使わずに、熱湯消毒しました。抗菌持続のものだと菌が育たずに死んでしまうそうです。ここまでが私がやり、この後は息子が全て作業と管理をしていきます。

大みそかに届いた麹は緑色をしていました。開けると菌がもはぁと立ち上ります。あとは指定の分量で作った塩水と麹を良く混ぜ合わせてその日の作業は終了です。ここから1週間は毎日かき回して、現在は数日ごとに混ぜて育てています。最初は泥水みたいな色とカビの臭いでしたが

、最近はなんとなく醤油な雰囲気が出てきました。味はまだまだ塩水ですが。順調に熟成させて、絞りまでいけたらこちらで報告しようと思ってます。

どうか上手くいきますように…

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【苔玉に寄せて】Vol.60~四季・年中行事を彩る苔玉植物たち

四季・年中行事を彩る苔玉植物たち

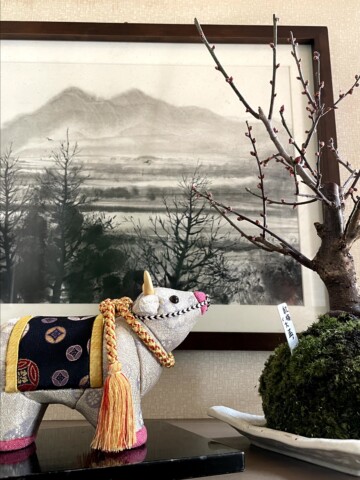

昨年末から新年にかけて、私の部屋に「松・竹・梅」が勢ぞろいしました。「おめでたい」ことです、御節でも鰻重でもありません。クロマツ、ミリオンバンブー、ウメの苔玉の勢ぞろいです。松・竹・梅の苔玉に囲まれて、コロナ禍中、ささやかな迎春でした。

松(黒松)

2月の節分会には、煮干し魚を添えたミニヒイラギの苔玉が玄関口を飾ることとなり、3月3日にはハナモモの苔玉が室内に彩りを添えることとなります。正月、節分、ひな祭りと、古来より続く年中行事に合わせて、私たちの生活の中に多くの植物が関わっています。

この間、寒さ厳しい季節の中で咲誇るツバキやサザンカの開花を愛で、春を待つ心にロウバイ、トサミズキ、レンゲツツジ等、落葉花木の萌芽、開花が春を待つ心に期待を高めてくれます。

3~4月に掛かっては、各種のサクラの苔玉を楽しみ、4~5月にはヤエザクラの苔玉、また、5月初旬には端午の節句ということで、三寸アヤメの苔玉が楽しめます。初夏5~6月にはヤマアジサイやアマチャ等の苔玉が「母の日」の贈り物として人気上昇します。正月以来、すでに半年を経過しました。この間にバレンタインデーには、愛の証として深紅のミニチュアローズの苔玉がもてはやされます。

姫サルスベリ(百日紅)

初夏を彩る新緑、赤葉のモミジ類の苔玉の季節、ケヤキやコナラ等々の落葉樹木の苔玉、7月には矮性のサルスベリが開花、それにも増して多種に及ぶ観葉植物たちの登場です。アイビー、アジアンタム、アンスリューム、オリヅルラン、ガジュマル、テーブルヤシ、パキラ等々、暑さ厳しい中に涼しさを演出してくれます。

秋には落葉樹木たちの紅葉を苔玉で楽しむ、そして赤、白、ピンク、紫色のミニシクラメンの季節を迎え、更に年の瀬には赤実が美しいヤブコウジ、カラタチバナ、マンリョウ、ナンテンの苔玉が次年度の到来を告げてくれます。知らず知らずのうちに、飽くことなき植物たちのもたらしてくれる季節の変化、私たちの年中行事に彩りをもたらしていることに感謝です。

マンリョウ(万両)

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について30年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

つくばで食べる・つくる・育てる Vol.12『パーティー料理』

つくばで食べる・つくる・育てる

12月のテーマ「パーティー料理」

こんにちは、くーこです。

例年、年明け前後に息子の幼稚園時代のお友達家族と持ち寄りパーティーを行うのですが、今年はコロナのため無しになりました。夏のお泊り会も中止になっていたので、息子は非常に落ち込んでいます。学区も違うので、なかなか会えず。でも、そこは現代っ子。Zoomで年越しパーティーをする計画を立てたようです。私はオンライン飲み会未経験。完全に負けております。

以前働いていた職場でも、海外勤務経験者が多かったせいなのかポットラックパーティーに参加することが度々ありました。持って行く料理は被らないように、ホストが指定することがほとんど。「あなたはデザート、君は料理できないから飲み物お願いね」という風に。

私は前菜担当が多く、マリネとビアソーセージが鉄板メニューでした。というのも、職場から直にホストのお宅に向かうことになるので、前日に作って翌日更においしく食べられるものと言ったらマリネしか思い浮かばなかったからです。

そして、今も持ち寄りパーティーにはこの2つの登場率が高いです。当日バタバタしたくないからなんですが、リクエストされるのも理由です。

ビアソーセージは、以前住んでいたところの近くに「ハンスホールベック」という素敵なデリカテッセンがあり、今もそちらで数種類のソーセージを薄く切ってもらって購入しています。こちらのビアソーセージは大人もですが、子どもに大人気で「こんなにおいしいハム(見た目ハムです)食べたことない!!」と毎回言われます。

マリネは大人だけの時はさっぱり目で、子どもがいる時は食べやすくするために、蜂蜜入れて甘めに仕上げるようにしています。今回は中でも今の時期に好評だった、焼き野菜のマリネのレシピを載せました。色合いは地味なのですが、日持ちがするのと和にも洋にも合うので、お正月にもよく登場します。レシピに載せた野菜の他に、ナスなど焼いておいしい野菜なら何でも合います。

持ち寄りパーティーは自分が作ったことのない料理に出会うことができるので大好きです。若い子はその時流行りの料理を作ってきたり、女の子のママは透明の使い捨てコップにちらし寿司を彩り良く詰めてきたり。手作りでなくても、その品を通じて話が広がっていくのも良いですね。早くコロナが落ち着いて、また大好きな人たちと集まれる日が来ることを祈っています。

焼き野菜のマリネ(8人前)

・ごぼう 1/2本

・パプリカ 赤黄各1個

・れんこん 250g

・エリンギ 1パック

・長ネギ 1本

☆バルサミコ酢 大さじ3

☆オリーブオイル 大さじ2

☆蜂蜜 小さじ1

☆醤油 小さじ1

☆粒マスタード 小さじ1

☆塩・胡椒 少々

・オリーブオイル

・塩

① ☆をまぜておく

② パプリカはトースター等で真っ黒になるまで焼いて、皮をむき、細切りに

③ ごぼうはすりこぎ等でたたいてから適当な長さに切って、2~4等分に割り、柔らかくなるまで下ゆでする

④ れんこんはいちょう切り、長ネギはぶつ切り、エリンギは長さを半分にして手で適当にさいておく

⑤ フライパンを熱し、オリーブオイルを入れ、③④を1種類ずつ塩をして炒めていく(きっちり焼き目を付けたほうがおいしい)

⑥ ①に②と⑤を入れて、まぜたら半日冷蔵庫へ

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

苔玉からクリスマスツリーに🔔

あと3週間ほどで2020年も終わりですね。

今年は新型コロナウイルスなどの予期せぬ出来事がたくさんあった年でした…。

そんな中、とても嬉しいお知らせがございました。

昨年、成田市のスポーツセンター「ジムナシオン」さん主催のスポーツフェスタにて、苔玉作り体験&販売のコーナーを出店させていただきました。その時にジムナシオンさんに置いていただいた苔玉が、ジムの利用者様の粋なお計らいで、かわいらしいクリスマスツリーにコンバートされていました!

とっても素敵なサプライズでした。かわいらしいクリスマスツリーです (^^♪

みなさまの上に、良いクリスマス&年末がございますように。

ActiveNoteスタッフ一同