Posts in Category: 苔玉に寄せて

【コラム】苔玉に寄せて Vol.105~苔玉の受皿を見直してみましょう

室内の一角にさり気なく設えられた苔玉・・・心癒されること、しばしばです。

益子焼、笠間焼や美濃焼等の渋い色合いの陶製皿に置かれた苔玉仕立てのヤマモミジ、クロマツ、コナラ等には、ついつい見惚れてしまいます。赤い実を着けたヘビイチゴや暗赤色花のワレモコウ等の山野草の苔玉たちが、微かな風に・・・・・揺れる動きを覚えさせられたとき・・・・・心地よい自然との触れを知らされます。

赤、黄、紫と艶やかな色合いの花・ミニチュアローズの苔玉は、洋風食器皿盤上に可愛らしく煌びやかに、彩を添えています。

洋の東西を問うことなく、それぞれの出生に合った陶製の皿上に苔玉植物たちは、その存在を主張しています。主役・苔玉植物たちを支えるものの、受け皿は品格ある優しさをもち、でも目立って欲しくはありません。 苔玉植物と受皿との関係を、少しばかり深読みしてみます。

白色の受皿は避けるべきです。皿は陶製・磁器製の二種類がありますが、中でも磁器製の皿は白色に仕上げられたモノが多くみられます。白色地の皿に太陽光線が当たると強い反射光が発生し、その反射光線が植物の葉裏を照らすこととなり、植物を痛めることになってしまいます。

また、受皿の白色は明度20度で明るく目立ちます。私たちが見たいモノは・・・

緑色の枝葉と、赤色に代表される花や果実・・・であったはずです。緑色と赤色は明度14度で、白色よりも暗くて目立ちません。明度20度の白色受皿が目に入り、明度14度の緑や赤い花の存在が薄れてしまう・・・という結果、本能的にセンスの程を疑わざるを得ない結果を招くということになります。 結論、鑑賞する植物の受皿等は、白色のモノは避けてください。

![]()

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

【コラム】苔玉に寄せて Vol.104~枯らしてしまった苔玉

暦の上では残暑の候、でも実態は猛暑に喘ぐ日々が続いています。この炎天下、私たちと一緒に植物たちも悲鳴を上げています。水遣りをちょっと忘れると植物たちはグッタリ・・・アッ、しまった、・・・もう手遅れ、枯れてしまった!・・・と、忌々しい思いになられた、多々いらっしゃることと察します。とりわけ苔玉に仕立てた植物たちは、水飢饉に対応能力がありません。

かく言う私、この猛暑下(いや猛暑禍です)幾つかの苔玉を枯らしてしまいました。出張等で一日留守しただけなのに、この為体、植物たちにゴメンなさい、植物を育て語る資格返上するしかありません。

枯らしてしまったのは、立派に生い茂ったワイヤープランツの吊り仕立て「苔玉」でした。高温多湿の故に除湿エアコンを稼動・・・暑い上に水分を除去してしまっては、ワイヤープランツ君は枯死してしまうのは当然です。でも、私たちは高温かつ多湿な環境は大嫌いです。『高温多湿』が大好きな植物たちを、人間が好む『涼風除湿』環境に同居させ楽しもうとする矛盾・・・ワイヤープランツ君を枯死させてしまったのでした。

ワイヤープランツ君を弔い、アレコレ思いを致しました。私の身勝手な思い入れで苔玉に仕立てたワイヤープランツ・・・・・実に見事に生い茂った『吊り苔玉』でした。深い緑色に生い茂ったワイヤープランツの『吊り玉』は、私の生活空間に素晴らしい景観と潤いをもたらしてくれました、有難う。でも、ワイヤープランツにとっては『いい迷惑』だったんですネェ。

![]()

人々は、観賞の対象として『植物』を生活空間の中に取り入れます。切花、鉢花、苔玉、観葉植物また冠婚葬祭等の会場の飾り付けして。枯らしてしまったワイヤープランツは、『切花』的な役目だったと申し開き・・・苦し紛れの懺悔です。

なんと言い訳しようと、水を切らした汝の成せる不注意・悪行・・・・・

ゴメンなさい。

![]()

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

【コラム】苔玉に寄せて Vol.103~友を偲ぶ「苔玉」物語

15余年前の10月中旬のことです。

京都市内に住む大学時代の友人が、市内で絵画仲間と二人絵画展を実行しました。絵画だけの展示では魅力がなく参観者に訴求するのに心許ないと、会場を賑わすために、幾つかの苔玉を飾って欲しいと、友人画伯から依頼されました。

友人画伯の絵は抽象画の域であって、何を描いているのやら私には理解できないままに、他ならぬ友人の依頼とて、早速、山野草、観葉植物、カジュアル盆栽っぽい黒松等の苔玉10余個を作成、送付したことでした。『あんな俄作りの苔玉で役に立ったのだろか?・・・』、不安半分、気がかりなことでした。

後日、友人・画伯からの報告で「苔玉を添飾して、展示会場は大賑わい、大成功だった、有難う!」とのこと。小生、安堵したところ、画伯殿、更に曰く「絵画よりも苔玉に多くの参会者の眼が注がれたよ、苔玉には参ったよ!」との付言。しかも、かなりの部分を占めた外人参会者は、ひたすら苔玉に興味を示すこと・・・と、相成った由、参りました。

さて、画伯殿、「出展した苔玉、どないしょう?」・・・と。主役の絵を隅に追いやった脇役の苔玉、詫びの印に「画伯殿の好きに処分して・・・!」と。友人画伯殿は、四条大宮界隈、行きつけ一杯飲み屋さんに進呈したる由・・・。

その10日後、私が京都出張し、友人に誘われてその飲み屋さんを訪ねました。晩秋の京都四条の一角、手狭な京風の小粋な飲み屋さんでした。紅葉したナラ、クヌギ等の落葉をあしらった中に、瀟洒にカウンター席の一画や、手洗い場に、さり気なく置かれた苔玉たちとの再会でした。

さすがに洛中の商人、そのセンスのよさに脱帽でした。苔玉のこと、お店の大将に大喜びされ、その夕のお酒、マスターにご馳走になったことでした。

3年前に、かの友人画伯は逝去しました、折に触れ、苔玉を透して大学時代からの交友を懐かしんでいます。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

【コラム】苔玉に寄せて Vol.102~苔玉の現況、 近い将来炎天下に成長・変化する『苔玉』に思う

炎熱地獄に汗まみれの悩ましい日々が続く私たち、でも、植物たちは元気・スクスクと伸び育っています。御多分に漏れず、水分が潤沢であれば『苔玉』たちも、誰憚ることなくグングン伸長します。

炎暑のなか、水遣りを怠りなく『苔玉』たちを見守ってやるしかありません。水を切らすと枯れてしまう、水が豊かであれば目に見えて大きく育ってしまう苔玉・・・苔玉の植物は、適度の大きさ・小さく纏まっていて欲しい・・・と願うのに、遠慮することなくアンバランスに大きく育ってしまう・・・育てる立場の悩みは尽きません。苔玉とにらめっこしながら、剪定したり、水遣り手加減したり、その悩みこそ育てる喜びと言えるかもしれません。

私たちの毎日の生活空間を、植物たちと同居・楽しむということは、植物たちの日々の成長・変化するプロセスを肌で感じることに醍醐味があります。植物たちを苔玉に仕立てて、私たちの生活サイクルに迎合させた姿、形、大きさであり続けさせることには一定の限界があります。私たちと植物たちのそれぞれの立場・言い分を調整し、一緒に同じ生活空間で生きていくことが、植物を楽しむということに他なりません。

『苔玉』に仕立てた植物が大きく育ってきたら、鉢植え仕立てに戻すとか、庭先に地植えして更なる成長を促してやる、等の対応が園芸植物を楽しむという本来のガーデニング・ライフということでしょう。植物の種類によっては、無理に小さく仕立ててカジュアルな『盆栽』風にして楽しむのもいいでしょう。

『苔玉』に仕立てた植物を、小さく愛らしい姿・形のまま永遠に維持・管理するのは難しい。植物は『日々、成長・変化する生命体』であるということに照らして、鉢植えや地植えに切り替えて楽しむ、程の園芸ライフを思います。『苔玉』を楽しみ続けたい・・・・・新たな小苗を苔玉に仕立てて、次世代植物を、苔玉に仕立ててお楽しみ頂ければ、と思います。

高温多湿の炎暑下にすくすく育つ苔玉・・・・・苔の玉に押し込められ、それでもなおスクスク伸長する植物たちの思いでした。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

【コラム】苔玉に寄せて Vol.101~苔玉の現況、 近い将来

苔玉の現況、 近い将来

苔玉を作って45余年の年月が過ぎ去りました。 この間、多くの人たちと苔玉を作り苔玉を語り合って来ました。 何とか、 園芸マーケットの一角に 「苔玉園芸」は認められているのではないかと思います。 さて、それでは今後 「苔玉」 君はどのような傾向をたどっていくのでしょう?・・・・・多分に気になるところです。

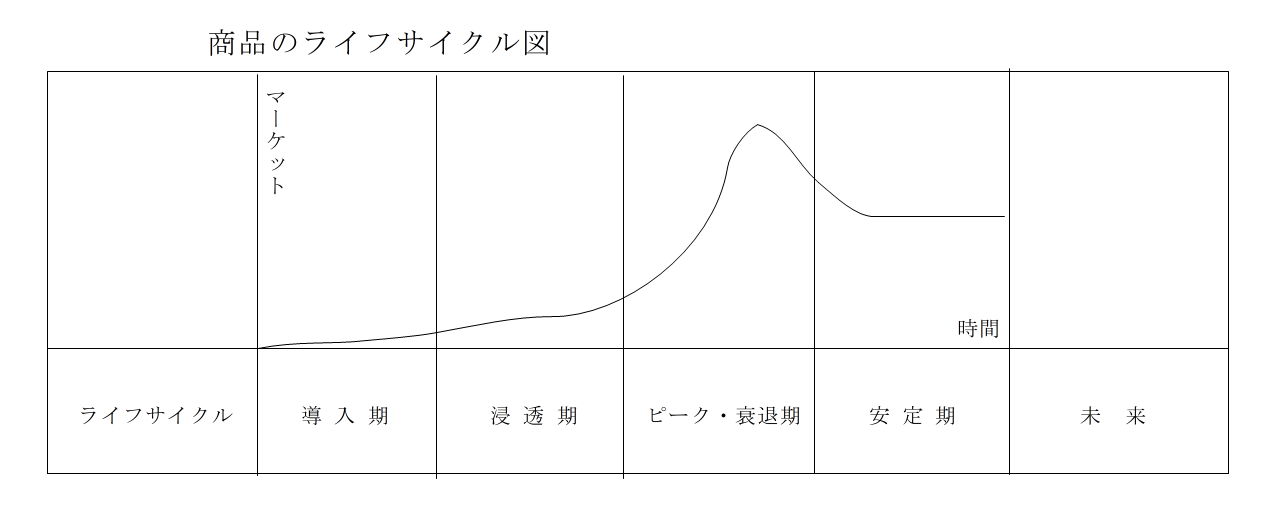

「苔玉」 も園芸マーケットの一商品です。 下表に示す曲線・ライフサイクルをたどっていくこと、 相違ありません。 では今、 苔玉の商品としてのライフサイクルはどのサイクルをたどっているのでしょう?・・・・・「浸透期」 の初期段階にありそうだ・・・私の直感するところです。

手作り一品モノであり、かつまた園芸農産品 (下代価格商品) である苔玉は、上代価格商品(工場出荷・大量生産商品)とは異なり、まことにゆっくりと流れるライフサイクルをたどっていくことでしょう。

マーケットの大部分は 「苔玉」 の存在すら知る由もない・・・・・のが現状です。 原材料の山苔は、その殆んどが山採品 (自然モノ)で出荷量が極めて少なく、入手に困難を伴うのが現状です。また、クロマツ、モミジ、ヤマアジサイ等々の生産者も減少傾向にあります。これら苔玉の原材料の入手困難も、 苔玉の浸透・拡大発展の足枷となりつつあります。

でも、苔玉に興味を抱いて下さる園芸愛好家は徐々に増えてきました。 困難を一つ一つ克服しつつ、 苔玉愛好家の皆さまのご期待に応えていきたいと思っております。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について45年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。