Posts in Category: コラム

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.44『北海道とポップコーン』

つくばで食べる・つくる・育てる

9月のテーマ「 北海道とポップコーン」

こんにちは、くーこです。

今、スーパーに買い物へ行ったら、野菜がものすごく高くてびっくりして帰ってきました。たぶんですが、先週の1.5~2倍ぐらいの価格だったと思います。この夏は夏野菜が特に安かったという記憶はないのですが、それにしてもです。今になって、ゴーヤ・茄子・オクラ辺りが地場野菜売り場でお手頃に手に入る感覚ですね。よくよく見てみると、北海道から仕入れしている野菜が高騰しているようです。トマトや人参なんかがそうなのですが、そういえば、少し前のニュースで気温が高すぎて畑の人参が溶けたりと、夏に収穫する野菜の被害が甚大と映像が流れていたことを思い出しました。

![]()

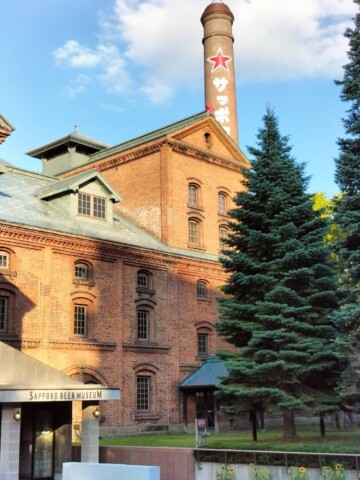

実は私も8月の下旬に北海道へ行ってきたのですが異常な暑さで、お盆に帰省した友人からは「夜は寒いし、雨降ると肌寒く感じるから長袖は絶対に必要だよ」と言われて荷物に入れていた長袖が、結局最終日までスーツケースから出すことなく終わってしまいました。どれくらい暑かったかというと、サッポロビール園でジンギスカンを食べていた時に、隣のテーブルのおじさまが「暑すぎる!!」と突然脱ぎ始めランニングシャツとエプロンという素敵な格好になってしまうぐらいと言えば伝わりますか?伝わらない??この次の日には北海道初の全道熱中症警戒アラートが発令されたと言えば分かってもらえるでしょうか。

滞在していた3日間が全てこんな気温で、楽しみにしていた旭山動物園では開園直後から暑すぎて動物が木陰から出てこなかったり、お目当てのシロクマはたぶんプールの水温が高くて入りたくなかったのか、お風呂の湯加減を確かめるお母さんみたいにパシャパシャ手を入れてだるそうに遊んでいるだけでした。結局泳ぐシロクマは見ることができず、子供たちが熱中症になりそうだったので午前中で切り上げることになったのですが、北に生息する動物が多いのでこうなってしまうのは仕方ないですね。近いうちにリベンジしたいと思っています。

そんな訳で旭山動物園に使う予定の時間が空いてしまったので、札幌へ向かうまでの高速道路の途中にある「砂川ハイウェイオアシス」に寄ることにしました。ここはこどもの国やキャンプ場などがあり、屋内で遊べる施設もあります。中のレストランでは北海道の名物が一通り揃っていて、しかもどれもおいしい!おなか一杯になったところで子ども達は遊びに行き、大人は買い物へ。お土産屋さんの他にも直産マーケットもあり、私はそっちで買い物しましたよ。お肉やお魚も置いてあったり、北海道のハスカップは冷凍にされて売っていました。あれもこれもと欲しいものがありすぎて、迷いすぎて、逆に全く買えませんでした…そんなことありませんか?

ただ、これは!!というものを見つけました。それは、ポップコーンです。出来上がっているものではなく、炒る前の乾燥しているトウモロコシです。しかも、マッシュルーム型のなんです!スーパーでよく見かけるのはバタフライ型と言われるものなのですが、こちらのマッシュルーム型、私はネット通販でしか見たことがないです。マッシュルーム型はキャラメルとかソース系に絡めるタイプと相性が良いそうで、逆にフレーバーミックスの様な粉状にはバタフライ型が合うと言われています。高級ポップコーンの「ギャレットポップコーン」では両方をブレンドして使っているそうですよ。これはもう買うしかない!しかもかさばらないし!!(LCC利用だったので荷物重くしたくないから、これ大事)それにとっても安くて、本当にこの値段でいいんです

か?と思ってしまいました。ええ、5袋購入しましたよ。

家に帰ってから早速作ってみたのですが、意外と難しいことが分かりました。丸くならないのです。いろいろ調べて、フライパンを高温に熱しておいてから油でコーティングしておいたコーンを入れて作ると割と丸く仕上がります。きっとポップコーンメーカーだともっと上手に作れるのでしょうね。味ですが、風味がとても良くてもっと買ってくればよかったかも。今回は「映画館のよりおいしい!」と我が家でだけ評判のキャラメルポップコーンを作りました。たっぷりまぶさっているのが好きなので、キャラメル多めです。写真ではバタフライ型の塩バター味とのハーフ&ハーフにしました。甘い、しょっぱい、甘い、しょっぱい…のエンドレスループで手が止まらない危険なおやつですが、よかったら作ってみてくださいね。

それでは、また10月にお目にかかりましょう。

![]()

≪キャラメルポップコーン≫

・サラダ油 大さじ1

☆グラニュー糖 50g

☆有塩バター 15g

☆牛乳 大さじ1

② フライパン(26cmぐらいのがよいです)に豆を1粒だけ入れて強火にかける

③ 豆が爆ぜたら残りの①を全部入れてふたをする

④ 8割ぐらいはじけたら、火を止めて余熱で残りをはじけさせる

⑤ できたポップコーンは皿などにあげておく

⑥ ☆をフライパンにいれて中火にかける(結晶化防止のため混ぜない)

⑦ 薄いキャラメル色になったら弱火にして軽く混ぜて⑤を入れてよく絡める

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】苔玉に寄せて Vol.92~ガジュマルの苔玉

ガジュマルの苔玉

「苔玉」を作って45余年にもなります。この間、「ガジュマル」の苔玉は他の植物たちに抜きん出て人気を持ち続けております。「ガジュマル」という和名は、沖縄の地方名ですが、その由来は明確ではありません。垂れ下がった気根は、徐々に土台や自分の幹に複雑にからみつき、派手な姿になっていきます。捩じれたりトンネル状の奇妙な樹形を作ったり、その変幻自在に成長した樹形が喜ばれていると思われます。しかも、ガジュマルは常緑広葉樹であることから、四季を通じて濃緑の革質でやや厚い楕円形または卵形の葉を楽しむことが出来ます。

ガジュマルの花言葉は「健康」とされて、別名「多幸の木」と呼ばれます。「ガジュマル」の名の由来は、こうした幹や気根の様子である「絡まる」姿が訛ったといわれています。気根は出初めはごく細いが、太くなれば幹のように樹皮が発達します。地面に達すれば幹と区別が付かなくなります。また、成長した気根は地面の舗装に使われているアスファルトやコンクリートなどを突き破る威力があります。こうした過程で、土台となる木は枯れていきます(ガジュマルはいわゆる「絞め殺しの木」の一種での由縁です)。観賞用として、中の枯れた木部を取り除いて空洞状にした木も販売されています。イチジクのような小さな花がつきます。

大学で園芸学を学んだ私でしたが、「ガジュマル」という樹木を知ったのは社会人になってからのことでした。「ガジュマル・・・?!」その名称だけは聞いてはいましたが、「面白い名前の植物があるんだナァ?・・・」、程度の認識でしかありませんでした。職務で東京都八丈島に出張の折「面白い木があるもんだナァ!・・・」これがガジュマル君との出会いでした。

「苔玉」が私の生業に位置付けられてきた中で、ガジュマル君は私の生活の中に大きく幅を利かせて頑張っております。正に「多幸の木、ガジュマル」となりました。牧野富太郎博士の仰る如く、もっともっと多くの植物たちに親しまなければと思いを致す次第です。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について30年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.43『酷暑な夏』

つくばで食べる・つくる・育てる

8月のテーマ「 酷暑な夏」

残暑お見舞い申し上げます、くーこです。今年の夏は猛烈に暑いですね。去年もものすごく暑いと思っていましたが、今年は輪をかけて暑いと思います。お盆過ぎても太陽のギラギラが落ち着く気配がありません。それはもう、暑さに強そうなラクダですら熱中症で亡くなるぐらいですからね。ラクダが熱中症って、パワーワード過ぎますよね。

![]()

こんな暑さなので、家庭菜園ハーブ以外は全滅しました。枯れてはいないし実は付くのですが、実が大きくならないのです。花の雌しべが雄しべより長いので、栄養が足りていないってことではなさそうでいろいろ調べました。よく原因が分からないまま、息子の理科のワークを見ていたら、ちょうど光合成のあたりをやっていまして、そこで理由が分かりました。ざっくり説明すると、夜の気温が高くて葉の呼吸が抑えられず、日中光合成で蓄えられた栄養が呼吸のエネルギーに持っていかれていたようです。だから実が大きくならなかったんですね。なんとなく、光合成して水やって肥料あげていれば育つと思っていましたが、そんな単純な話ではなかったわけです。この夏はこちらでも夏野菜の値があまり下がらなく、その辺りが原因なんでしょうか?それでも、おいしいお野菜を提供してくれる生産者さんには尊敬の念しかありません。

果物は去年より大きく、糖度も高いと感じました。桃もスイカも梨も甘い!!夏はケーキやアイスよりもよく冷やした果物の後に引かない甘さが好きですね。ただ、やはりこの暑さのせいで収穫期間は短いそうで、機会を逃さないように気になる果物を見かけたら購入するようにしています。

この夏、スーパーでもちょっとした異変が起きていました。例年6月~9月まではパンが売れないのが定説なのです。これはスーパーに限らず日本のパン屋さんの常識でもあります。理由は「暑い時にモサモサしたもの食べたくないよね~」らしいのですが、それはわかる気がします。私も夏はつるっと冷たい?が食べたいです。なので、ベーカリー部に所属する我が家のパン屋さんもこの割と暇な時期に有給を消化します。ところが、今年の夏はお客様が途切れないのだとか。売り上げも例年に比べるとだいぶ多いそうです。どうも、暑すぎてキッチンで素麺も茹でたくない方が続出しているらしく、調理済みのものが非常によく売れているそうです。そういう訳でパンだけではなく、水で洗ってすぐに食べられる麺やお惣菜もびっくりするぐらい売れているんだとか。良くメディアでは「スーパーのポテトサラダ問題」等、手作りに関することが取り上げられていますが、スーパー側からするとそれは手抜きでは無く「時間(ゆとり)を買って頂く」ということなんですって。

うちのパン屋さんは「くーこちゃん、それは手抜きじゃなくてタイパって言うんだよ。タイムパフォーマンス!疲れているときはじゃんじゃん使っちゃって!!」と言ってくれます。うれしいので、本当にじゃんじゃん使って会社の売り上げに静かに貢献しています。

![]()

こんなコラムを書いているので、料理に手抜きをしなさそうとかよく言われますが、私もトンカツはスーパーのお惣菜を利用するし、暑くて調子が出ない時にはご飯にお豆腐かける「豆腐かけ丼」で済ませたりします。なんなら、子供でも作れるので作ってもらうこともあります。写真の豆腐かけ丼は息子が夏休みの宿題で気合を入れて作ったものなので焼いたベーコンまでついちゃってますね(笑)。皆さんも無理せず利用できるものはガンガン利用して、この厳しい夏を元気に乗り越えましょう。

それでは、また9月にお目にかかりましょう。

![]()

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。

【コラム】苔玉に寄せて Vol.91~ヤマモミジの苔玉

ヤマモミジの苔玉

過去40余年、多くの種類の樹木たちを苔玉に仕立ててきましたが、中でも『ヤマモミジ』は非常に人気があります。ヤマモミジ( 学名 Acer palmatum var. matsumurae )は日本の固有種で、北海道と本州の青森県から鳥取県にかけての日本海側に分布します。主に太平洋側に分布・自生するイロハカエデ( 学名 Acer palmatum )の変種になります。

赤く芽吹く新芽の美しさ、初夏以降の手のひら状に5つから7つに深く裂ける緑葉が生い茂り、秋には赤~橙色に紅葉する、冬期間は葉を振ってしまい枯淡の美を呈する、四季の変容にたまらない魅力を演じてくれます。

殆んどのヤマモミジは実生繁殖されていますので、葉色や葉型に様々な変化がみられ、この変化に楽しみを見出すのも楽しいことです。また、春の芽吹きに備えて2月初旬頃から水揚げが始まり、枝の末端まで水が行き渡り、枝がしなやかになります。自由に枝を曲げたりすることで、好みに応じた枝振りを演出ることができます。具体的には園芸用のアルミ線を使って枝振りを整えることになります。

好みの枝振りに変形加工したヤマモミジを苔玉に仕立てると、言わば『カジュアル盆栽』とでも言いましょうか、そんな苔玉ができあがります。

ヤマモミジは落葉樹ですから冬期間は少々寂しい風情です。その寂しさを補うために各種の下草を根元に配植したらいいでしょう。私は『玉リュウノヒゲ』を下草として利用します。玉リュウノヒゲが丈夫であること、細やかな玉リュウノヒゲの葉をバックに添植することで、苔玉全体に遠近感を創出し景観を作ってくれること、等の理由に依ります。

一見、か弱そうで小さな下草・植物たちではありますが、色々な下草たちを添植することで、更なる園芸の世好み界に誘われていくのではないかと思います。NHK 朝ドラで植物を語っておられる牧野富太郎先生も、そう言って下さるように思います。

執筆者紹介 – S.Miyauchiさん

日本農業園芸造園研究所代表。農業・園芸・造園について30年以上の業務・指導に務める。つくば市在住。 つくばの松見公園をはじめ、数々の有名庭園の設計に携わる。現在は全国各地で苔玉教室などを開催し、誰もが楽しく園芸に触れることができる活動を展開している。

コラム「苔玉に寄せて」は毎月第2土曜日に掲載予定です。

【コラム】つくばで食べる・つくる・育てる Vol.42『桃』

つくばで食べる・つくる・育てる

7月のテーマ「桃」

こんにちは、くーこです。毎日溶けそうなぐらい暑いですね。皆さん熱中症にかかったりしていませんか?我が家では梅干しを食べて熱中症対策をしています。これは習い事の先生から教わったのですが、調子がいまいちの時に食べると復活するらしいです。本当か?と思い、調べてみたところ、梅干しの抗酸化作用が体内の酸化ストレスを軽減させる働きがあるのではないかと考えられているそうです。なので、暑くて調子が出ない日はぜひ梅干しを食べてみてくださいね。

![]()

さて、夏本番に近づくとおいしいフルーツがスーパーに出回りますよね。茨城はメロンが有名なので、この時期はどこのパティスリーでもメロン系がたくさんでます。どれもおいしいらしいのですが、私がメロンアレルギー持ちなので、ちょっと足が遠のいてしまいます。メロンが落ち着くと桃のシーズン到来です。桃大好きです。なので、まるごと桃がのったタルトなどを見ると心が躍ります。ちょっとピンク色なのもかわいいですよね。

桃の産地と言えば、有名なのが岡山県でしょうか。真っ白な「白桃」が有名ですが、日本で柔らかな果肉に果汁たっぷりな品種はこの白桃を元に作られているそうです。栽培には降水量が少ない盆地が適しているので、山梨県や福島県も有名ですよね。北限は北海道の札幌市とのことなので、意外と広い範囲で栽培することができそうです。実際に、つくば市の2つ市をまたいだ所にある実家のご近所さんのお庭でも実がつく時期の違う桃の木を何本も植えていて、毎年お裾分けしていただいています。今年も「桃狩りをしに来ませんか?」とお誘いがあったのでお邪魔してきました。小振りながらも完熟でおいしそうです。お話を聞くと、手間暇がものすごくかかっています。実がつく前には葉の病気にかからないようにして、実がついたら袋がけをして虫などから守らないといけないそうです。そうして、あと3日で収穫しよう!と思っているとハクビシンやタヌキがやってきて、完熟した実だけを食べていくんだそうです。しかも、袋や種とかはご丁寧に残していく徹底ぶり。鳥だって狙っています。趣味(とは思えない規模ですが)でもこれだけ大変ですから、商品価値の高い果実を作ろうものなら、非常に難易度が高い果物なんだと思います。スーパーでのあの価格も納得ですよね。

たくさん桃をもいできたので、生食と加工するものとで分けていきます。完熟しているものは冷やしておいしくいただきます。基本桃は常温で保管しておいて、食べる2時間前に冷蔵庫に入れるのが良いそうです。桃は冷やしすぎると甘みが半減してしまうとか。私は氷水で冷やして食べるのがすきですね。今年の桃も上品な甘さで大変においしかったです。

そして食べきれない分はアルミホイルにぴっちり包んで冷蔵庫の野菜室に保管です。2週間は持ちます。それ以外は贅沢にコンポートにしました。いわゆるモモ缶です。風邪を引いていなくても食べたくなるモモ缶ですが、作り方は簡単で、シロップで皮ごと煮てあげるだけ。今回はシロップに最近のマイブームである貴腐ワインを使っているので、まったりとした甘さがあります。普通の白ワインならすっきりとした味わいになり、好みで選んでほしいです。

コンポートはジャムの様に瓶詰にして脱気をすれば日持ちするのですが、その前に食べ切ってしまうかも。うちは10個分作って実家の両親と半分ずつ分けましたが、1週間経ってお互い残りわずかです。そのまま食べてもよいですし、角切りにしてヨーグルトに入れるの良いですね。桃とヨーグルトは相性抜群ですから。シロップもゼリーや、炭酸水等で割って飲んだりするのもおいしいですよ。

私は家族からショートケーキが食べたいと言われたので、これまた桃と合う紅茶のスポンジケーキを焼いて角切りにし、生クリームを落として上に桃のコンポートをのせて皿盛りデザートにしてみました。コンセプトは「ばらしたショートケーキ」。桃がバラ科なので、コンポートを薄切りにしてバラに見立ててみました。ケーキをデコレーションするのはハードルが高くても、これなら気軽に作れると思います。スポンジケーキは市販のでもよいですし、おやつのカステラならちょっと作るのにぴったりですね。その時はコンポートのシロップをスポンジケーキやカステラに垂らしてしっとりさせると生クリームとなじんで、ぐっとおいしくなりますよ。ふるさと納税の返礼品等で桃がたくさんおうちにある時は作ってみてくださいね。

それではまた、8月にお目にかかりましょう。

![]()

≪桃のコンポート≫

☆水 500ml

☆貴腐ワイン(白ワイン) 200ml

☆グラニュー糖 150g

☆レモン 1個

☆バニラビーンズ(あれば) 1/2本

② 桃が重ならないで入る鍋を用意して、☆を入れて煮立たせシロップを作る

③ 桃は流水でよく洗って産毛を落とし、桃の割れ目に包丁を入れて一周し、ひねって半分にカットしたら、スプーンを使って種を取り除く

④ ②に③の桃を皮の方から入れたら、真ん中に穴をあけたクッキングシートで落し蓋をして中火で15分煮る

⑤ 反対側にひっくり返して、さらに15分落し蓋をして煮る

⑥ 粗熱が取れたら、皮をむく(やわらかい桃なら手でするっとむけます)

⑦ シロップごと保存容器に入れて冷蔵庫へ。翌日から食べられる

長期保存する場合は、皮をむいた後にシロップへ戻し、

火を通して熱くしてから煮沸消毒した瓶に入れて逆さにして脱気する。

※桃が鍋に入りきらない時は、分けて煮ても大丈夫です。

シロップはそのまま使えます。

執筆者紹介: くーこ さん

つくば市在住。現在子育て真っ最中のフリーライターさん。

学生時代より文芸部の部長を務め、大学では文学部に学び、現在も執筆活動を続けています。

趣味は長年続けているお菓子作り。みんなから頼りにされる緑と料理を愛する主婦です。

コラム「つくばで食べる・つくる・育てる 」は毎月第4土曜日に掲載予定です。